読み物

叶谷真一郎 Listen ①

「叶谷さんっていったら、

え?鎬のうつわがないならじゃあ何があるんだっけ?

でも全然いいんですよ、それでも。

むしろ特徴のないのが特徴です、

素直に作ったらいいなと」

慎重に言葉を選びながら、こうも話してくれた。

「自分が成長しているなという実感がほしい。

ないといやなんですよね。

同じことをやるのは後退するみたいな。大げさに言えばですけど。

すごい売れている作品があってもそればかり作り続けるというのは

そこからひとつステップを上がるみたいなことを思うとそこに引き

ひとつずつ考えながら真摯に言葉を紡ぐと、すぐさま

ハードル低いところでちょっとずつマイナーチェンジしていくほう

と照れ隠しするかのようにお決まりの自己評価低めな言い回しをし

買う人、売る人。

作家が何を思って作っているかなどは特に知らなくても、

ほしかったうつわがあれば、

映えるうつわがあれば、

売れるうつわがあれば。

要件は満たすし、事足りる。

作る側もあえて「思い」を「言葉」

できたものの中に、すべてがあるから。

でも思いは存在する。

たとえあなたにとって

ほしいとは思ってなかったものであっても

売れ筋でないものであっても

必ず在るもの。

私は思いを作品の中に聞きたい。

叶谷さんは自身の売れ筋の作品を知っている。

そして心の声に耳を澄ます。

今はどんなものが作りたいのか。

見てくださる皆さんへ

願わくば、まずは一度深呼吸してから、

静かにうつわの前に立ってみてもらえたらと思う。

それから「Listen」。

とりもと硝子店 標 ⑤

とりもと硝子店 標 ④

過去には二人展やグループ展などでもう何度も百職の展示には出て頂いているとりもと硝子店さん。

実は今回、百職での個展は初となります。

鳥本雄介さん、由弥さんのご夫婦からなるとりもと硝子店さんは、それぞれが個々の作家として活動していた頃の作品が今も制作ラインナップの中には存在し、二人のとりもと硝子店となってからの作品も生み出していることから非常に多彩なアイテムを制作されています。

どうしても展覧会となると昨今は「展示即売会」といった傾向になりがちなのを、今回はあくまでも「展覧会」というものを念頭に置いた会になるよう、作品制作をまっとうしたいという気持ちも工房訪問の際に雄介さんは口にしていらっしゃいました。

中でも事前のQ&Aでは今回の展で見てほしい作品としてあげていた関守石。

私自身もとても気になる作品で、いったい何を感じ、考えながら制作をされているのか。

久々の作家さんの工房訪問では短い滞在時間の中でも顔を合わせてお話できる機会だったので、今回は関守石という作品を中心にお話をお伺いしてきました。

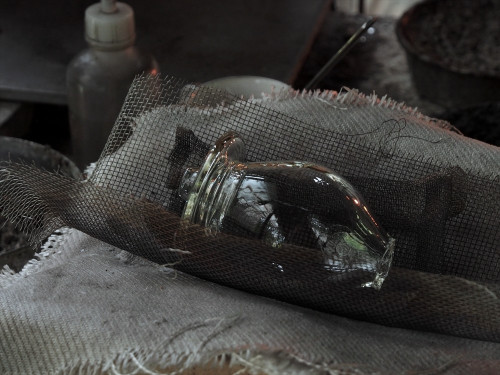

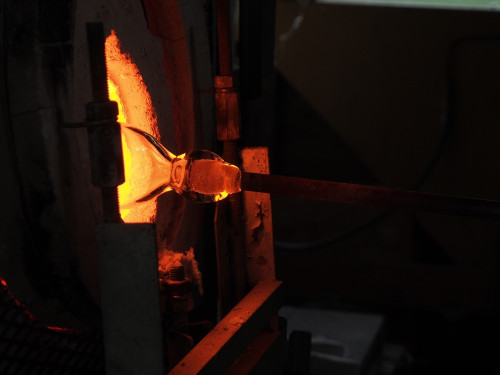

インタビュー後篇も、工房でのお仕事風景の写真とともにお楽しみください。

○今までの生活ってものが作るものには色濃く凝縮されてるんやろうなあ

雄介「あれ(マーブルの関守石)はでもね、あの生地が出来たとして、あの生地を生かせんのはこういう形かなって基準で行き着いたという」

由弥「耐熱だからという理由じゃなくて。出来てきた大理石みたいなあのマーブルの感じがね。薄いシェードにしたりとかもしたんやけど、結局塊でああいう風にしたほうが一番落ち着いて。綺麗で縞瑪瑙みたいって」

雄介「そう。シェードにもしたくて。シェードにしたんですけど。まだ今のところは出さないかな」

由弥「関守石が耐熱である必要は全然ないけど、あのガラスはあの時にしか作れないものやから。何かの形にする時に落ち着くものがあるならそこに着地させたらいいかなと。それが関守石で」

――撮ろうとすると結果的に対象をすごく感じ取ろうとしたりして観察するんですね。関守石を撮影している時はガラスの塊の中にうねりを強く感じて。巻き取っているイメージとか窯の中でガラスが動いているイメージとかが湧いてきて。イメージを刺激する面白い作品だと感じました。

(マーブルの関守石が登場してくる)

――色合いが食べ物みたいでおいしそうですよね。

由弥「そう、おいしそうなの」

雄介「でもガラスとしてはこれね、コップにした場合とかはあんまり飲み物はおいしそうによく見えないなと」

由弥「厚みがあったほうが面白いの。なんかね、ライトみたいに関守石をしてもいいかなって。夜に光ってるってどうかなって。中が空洞のも作ってもらったこともあって。でもまだそれ物になってなくて。どうなんやろう?とか。ライトにするにも光がごちゃごちゃするのいややしなあってまだ全然出来てないんやけど。そしたら餅匠しづくさん(今回鳥本さんのところに手土産にしたのが大阪の菓子舗「餅匠しづく」さんのお菓子)がInstagramに載せてはって。お店にあるみたいなんですよね?」

友人「ありますね。(※今回の工房取材ではメイン撮影を担当してくれた友人も同行してインタビューにも同席してくれていた)」

由弥「Instagramでしか見たことないんやけど、あれどうやって出来てんねんやろって。あれガラスなんですか?」

友人「あれたぶんガラスです。遠目からしか見えないんですけど…」

由弥「そっか。すごい気になってるんです。あれ、どれくらいの大きさなんですか?」

友人「いくつか種類があるんですよ」

由弥「あっ、そうなんや!」

友人「お店の中に展示スペースみたいなのがあって、時々そういう作家さんか何かの展示をしたりとか、そのスペースの入口のところにこれ(関守石)よりもう一回りちょっと大きいくらいのサイズのやつが一つと、もっと手に乗るくらいのちっちゃいのが入口のところのショップカードが置いてある辺りにあったりとか。いくつか種類ありますね」

由弥「そうなんや…見たい!」

雄介「へえ〜」

由弥「いつか見てみたいなあと思ってて。関守石でもいつか明かりは作ってみたくて。これ(マーブルの関守石)もね、光が通ったところにすごくいい影が出てね」

雄介「アンバーの色がきれいやな」

由弥「このマーブルのは内包してくる光がここから見ると赤く見えるんやけど、厚みがあるから光が凝縮されてくんのかなあって。写真撮ってたらどんどん表情が変わる面白さがあって」

――これもそうですけど関守石は蔓の結び方はいろいろ違って面白いですよね。結び方は変えている?

由弥「変えてる。基本的な結び方ってあるようでないようで実はあるみたいで。下にこういう締めてるところがあってぐっと上がってきて井桁に結んでって。これはオーソドックスな結び方だと思うけど、もっとシンプルなものもあるし。庭師の人が竹垣とかを結んで作っていく、その延長で出来てたっぽくて。調べたりするとあって。あまり決め過ぎずに好きなように結んでいけたらいいかなって。その時の素材次第。最近、川遊びをしている時に、ここの川沿いにすっごくたくさんいろんな種類の石があって。今まで石って拾ってきたらあかんって意識があって。でも拾えるようになって。それにちっちゃくて結んでなんか作品に出来るかなって。それこそ手のひらに乗るこんくらいのんとか」

――住んでる場所の自然が作品の中に生かされているって、作っている人の内面的には環境から受けるものが反映されていることを感じるので興味深いですね。

雄介「そうですね、意識しているというよりも影響を受けてる感じですね」

――天候や自然の風物から作品の名前をつけているところもお二人の味わいの一つだなって。

由弥「なんかね私はすごく暮らしの仕方が変わったから、こっちに来て。子供と一緒にいるっていう時間が圧倒的に多くなったから。今は作って即品物や作品になるっていうやり方で。ガラスはそこに行ってガラスを溶かして成形して一晩経ったら出来て。それでも次の日に出てくるから短いんやけど時間は必要。でも子供たちがそばで遊んでても、この蔓とかだったら相手しながら編みながら即品物になるっていう。即物的な作り方も出てきて。作れる時間がものすごい短い。例えば20分とかの間にこの蔓の準備とかはちょこちょこちょこちょこしておいて。今出来るぎゅっと作った作品ってそういうやり方に今変わって。プランツドローイングも5分とかで描いて写真撮ったのが作品になるわけで、そういうののちっちゃい積み重ねになっていったのがこういうことに繋がってるのかなって。住んでる環境がもっと都会とかもっと海寄りとか、海だったらもっと違う天然素材を持ってきたんかなって。海なら貝とか。やっぱり影響受けますよね。近くが山だったから蔓になってるし、そういうのが今なんだろうなと。毎日が夢中で、自分だけじゃない軸で、子供たちの軸中心で過ごす中で僅かな時間の中に作るタイミングを入れて。それは彼も一緒やと思うやけど」

雄介「はい。毎日が一瞬ですね」

由弥「自分では気がつかないですけど今までの生活ってものが作るものには色濃く凝縮されてるんやろうなあ」

(了)

とりもと硝子店 鳥本雄介、由弥(とりもとがらすてん とりもと ゆうすけ、ゆや) 略歴

鳥本雄介 1975年生まれ。

鳥本(旧姓 酒井)由弥 1978年生まれ。

晴耕社ガラス工房に勤務、荒川尚也に師事。

それぞれ自身の作ったものを世の中に発表しながら、ガラスの技術だけでなく様々なことを学ぶ。

退社後、2人で窯を築く。

2015年独立、開窯。「とりもと硝子店」として活動を始める。

とりもと硝子店 標 ③

過去には二人展やグループ展などでもう何度も百職の展示には出て頂いているとりもと硝子店さん。

実は今回、百職での個展は初となります。

鳥本雄介さん、由弥さんのご夫婦からなるとりもと硝子店さんは、それぞれが個々の作家として活動していた頃の作品が今も制作ラインナップの中には存在し、二人のとりもと硝子店となってからの作品も生み出していることから非常に多彩なアイテムを制作されています。

どうしても展覧会となると昨今は「展示即売会」といった傾向になりがちなのを、今回はあくまでも「展覧会」というものを念頭に置いた会になるよう、作品制作をまっとうしたいという気持ちも工房訪問の際に雄介さんは口にしていらっしゃいました。

中でも事前のQ&Aでは今回の展で見てほしい作品としてあげていた関守石。

私自身もとても気になる作品で、いったい何を感じ、考えながら制作をされているのか。

久々の作家さんの工房訪問では短い滞在時間の中でも顔を合わせてお話できる機会だったので、今回は関守石という作品を中心にお話をお伺いしてきました。

工房でのお仕事風景の写真とともにお楽しみください。

○自分で蔓で編んで腑に落ちて『ああできる』って思って

――関守石という作品のことを中心に今日はお聞きしたくて。最初見た時からすごく印象的だなと。オブジェが好きだからというのもあるんですけど。この作品はまず関守石というテーマがあって、そこから関守石作ろうって生まれたんですか?

雄介「えっとね。関守石っていうそれ自体があったのは由弥さんは知っとったんやね?」

由弥「うん、知ってた」

雄介「私は知らなくて」

由弥「関守石というものが世の中にあるのは知ってて、いつかこういうものが作りたいって。なんかね、どっかのお店かどこかで置いてあることがあって。そこから入ったらいけないって。庭かなんかついてたお店やったと思うけど。素敵やなというのはずーっとあって。それで一回ね、GULI GULIさん(※大阪池田市にある美しいお庭とナチュラルな食材のお料理が美味しいカフェ。ショップギャラリーももありとりもと硝子店さんの作品も以前から展示販売されています)でクラフトマーケットみたいなんをやった時があって。普段お庭として使っている一角を販売スペースにしてた時にこっからは自分たちのストックルームだから入らないでくださいね、っていう意味で作ったものを置いたのが初めてで」

――へえ!

由弥「その時は今みたいな形じゃなくって、当時作ってたののB品、欠けちゃったガラスをぐるっと棕櫚縄で巻いて置いてて。そしたら、それの存在に気づいてくれた人が一人だけいてて。クラフトマーケットやってる時に、その置いてるのを飛び越して来ようとした男の子がいてて。そのお母さんが『そこは入っちゃダメよってしるしだから、入ったらダメなのよ』と言ってるのを、私は後ろから見てて。その声も聞こえて。ああ、わかってくれる人がいるんやと思って」

――ああ、すごい。気がついてくれる人がいた。

由弥「そこから作るようになって。最初の時はもともと私が作ってた木の実みたいなイメージで作ったガラスに紐結んでみたのがスタートで。その時はもう普通の棕櫚縄とか麻紐とかそういうのを使ってて。それでしばらくずっとやってて。天然の素材がいいなあってずっと思ってたからヤーンとか和紙の紙とかいろいろ使ってたんやけどしっくりけえへんなと思ってて。その時に美山(※京都府南丹市美山町。京都府のほぼ中央に位置し豊かな自然とかやぶき屋根の家々など日本の原風景を残す里)で蔓から籠を編むワークショップに参加して」

――ああ。美山ではあけびとかそのほか蔓細工されている方もおられますよね。

由弥「そうそう、やってるよね。その時ね、自分でざるを作ってみて。そのざるは今もよく使ってて。材料の蔓っていうのがいつ頃採るのかとか自分で採るのにはどうしたらいいのかとか知ることも出来て。蔓ってね、水が止まった時期しか採っちゃダメなのね。そうじゃないと傷んでしまうからって」

――うんうん、冬以外は水を含んでいるから、そうすると腐りやすくなりますよね。

由弥「そうなの。以前は水が植物の中に流れている時の蔓も取ってたし。採ったりしていろいろ遊びで使ったりしてたけどそんなんではうまくいかなくて。その時にワークショップで水が止まってる時期に蔓を採るんだとかどういう蔓を採ったらいいとか知って。蔓を採るっていうことがこの田舎の、自分の身のまわりでごく自然にできる。しかもそれが環境にも良い。蔓って山の中に生えるんじゃなくて、川沿いのネットとか田んぼとかに張ってあるネットとか、道沿いで結構採れるから。だから自分の手で身のまわりの手入れをするような感じ。身のまわりの植物を採って籠を編むってことをした時に、これで初めて関守石を結んだらどうやろってふっと思いついて。この周りで冬の間に蔓を採って準備して。水が止まっている時期でも採りたての蔓は柔らかいからそのまますぐに結べたりもするし。そうやったらこの地域で物作りしてて、身のまわりの自然のものも使えるしすごく腑に落ちて。で結んでみて雄介さんに見せて。『いいんじゃんか』みたいになってから品物にしたんやんね?」

雄介「ふふ。うん、そうやな」

――それがどれくらい前のことですか?

由弥「んんー、去年」

――そっか、去年の投稿で見たのが私にとっても初めてでした。それくらいで成立したんだ。

雄介「やっとね。それまではなんとなく関守石っていう名前はついてたけど、まだなんとなくで。ほとんど出してなかったね?」

由弥「そうそう、ペーパーウェイトです、とかね」

雄介「まだ自信がないっていうか。なんか、まだ、まだここじゃないんだけどっていうので。あんまり積極的に出してなくて、それまで」

由弥「その籠を編んで、自分で蔓で編んで腑に落ちて『ああできる』って思って」

――なるほど。

由弥「私、今、赤ちゃんいててガラスの加工とか出来へんから。背中に背負って蔓を採ったり。上の子供たちも一緒に蔓を採ったりとかできるから。散歩コースで蔓が採れるところはたくさんあるし。うちの工房の裏とかも蔓が採れるし。そういうのがすごくいろいろ複合的につながって」

――うんうん。

由弥「そしたら自分の中でも落ち着いて。腑に落ちてるから作品として出しても安心して出せる。で雄介さんも納得してるし。そういうのがすごく着地したんだなって。あとは天然のものだからずっと保つわけじゃないし、もともとその植物が元気な状態の蔓だったかどうかも違うし。もし折れたりしても持ってきてもらったら結び直せるし、それが自然なもんっていうのがいいなあと思って」

――自然ならではですね。

由弥「うん、そういうのがすごくありますね。そんな感じかなあ」

○結べないものを結んでいるっていうイメージ

――関守石は去年の二人展で出してくださって。でもたぶん定番という位置付けではまだないのかなと感じていて。ただ今回は個展という場で、それで先行納品の最初に搬入してくださった作品なので、思い入れがあるのかなと気になってました。

雄介「そうですね。なんかもうこのご時世もご時世なので、ああいうね、お守り的なものというか」

――ああ。

雄介「祈りというかね。そういうのにつながるようなものを。で、我々もすがりたいとこもあるのかなっていう気もしますけどね。なんかもう本当にね普通になってっていう気持ちはある」

――いろんな作品をたくさん鳥本さんは作っていらっしゃるけど、どこか特別だなって。…は!ありがとうございます、ありがとうございます!

(ここで鳥本家より渋皮栗のケーキがふるまわれる)

由弥「うちの友達に栗送ったら、パウンドケーキになって返礼で返ってきた」

――おいしい、おいしい!

雄介「うんうん。(由弥さんへ)あなた、食べた?」

由弥「食べた食べた。もちろんよ」

――素晴らしい形になって戻ってきましたね。ごちそうになれてなんと幸せ。

由弥「ほんと理想的な形(笑)」

――事前のアンケートでも注目してほしい作品として関守石を挙げてくださっていましたね。

雄介「なんかね、反応があったっていう。じわじわと去年くらいから反応が増えてきているので」

――反応もらえるのはやっぱり嬉しいですね。

雄介「ね。だからもっと作り込んでいく方向に切り替わったかなという。ただね、あんまりすっきりしすぎず、ブラッシュアップし過ぎないように気をつけてる。逆にね」

――あれは関守石ということで、石を模していたり、意識してる形なのかな?とか見ていていろいろ考えていたんですが…

雄介「石を模してるわけじゃないんですね。いろんな理由っていうか。あの形はね。結べないものを結んでいるっていうイメージ。水だったりとか。そうなった時にこんな感じに見えるんじゃないのかなって。そもそもうちのガラスが、不純物はできるだけ取り除くように思ってはいるけど、だけど出来るだけナチュラルにっていうかね。不自然じゃない。透明のいわゆるガラスの原料っていうのは結構足して足して透明に見えるように、補色の関係で透明に見えるようにしてる部分があって。そうなってくると水で言ったらカルキをたくさん、塩素とか入れたプールの水みたいになっちゃって。ちょっとくらい不純物は取り除けてなくても川の水のほうが、うちとしてはやりたいことだよねっていう。そういうのをなんとかとどめておきたいっていう。そこから関守石がスタートしたわけじゃないんですけど、それが一緒にそういう思いが入ってきて、物になっていくという。うちの場合はそういうことが多いんですけどね。スタートはなんかのきっかけがあって。それに思いが乗って乗ってという」

――思いが湧いていくんですね、それで作品に乗っていくという。

雄介「そうそう。まあね、結びやすいようにくぼみを入れてるとかは意識しているところあります。それは作業性の問題(笑)それはこっちの事情で。やりたいこととしては見た時にちょっと不思議っていうものをお渡ししたいなと」

由弥「くぼみを入れたことでガラスの柔らかさみたいなものがより強調されたみたいで、柔らかいガラスを持ち上げてるみたいに見えるって言われたりして。最初ね、丸いガラスのね小石を結んでるようにしたかったんやけど、やっぱり滑っちゃって。結べないことはないんだけどどうしてもね。選んでくれた方のもとでそこでつるっとずれちゃったらいややなというのもあってくぼみいれたんやけど。このガラスを作ってる時に、ガラスが柔らかい熱い塊やったことを思い出させるフォルムやなあと思って。そういう、このガラスは今冷えて冷たいけど、熱くってどろどろして柔らかい、現場ではそうやったんよっていうのを手の上に乗せたりした時に感じてもらえるような形になったなと思ってて。特に彼に、こういう形にしてほしいってお願いしたりはしてなくて。ただくぼみだけ4ヵ所入ってたらいいかなっていう。あとは結構大きさとかもおまかせしてて。その時その時に出来るガラスの表情を大事にしてもらったり。だからたまたま耐熱ガラスだったりするものも実はあったりして」

――へえ、耐熱ガラスの関守石も。混じってるんですね!

雄介「そう。だから今度ね、あのマーブルのが耐熱。いっぺんInstagramに載せたやつが荷物に入るんですけど」

――わあ!もしかしてあれが最初の納品で来るのかなって思っていました。

雄介「行きます」

由弥「どこにも出さずにここに置いてます」

とりもと硝子店 標 ②

一問一答|“笑顔と元気”

展覧会作家さんのことを少しでも知って頂きたいという思いからのご紹介記事のひとつ「一問一答」のシリーズ。

コロナ禍で仕事場である工房にお訪ねする機会は減ってもつくり手さんたちの素顔に触れて頂いて作品に触れる入口を増えたらいいなと考えています。

今回は緊急事態宣言が明けてからとりもと硝子店さんの工房へお訪ねしたのですが、訪問できなくなる可能性も踏まえてこの一問一答形式でもとりもと硝子店さんこと、鳥本雄介さん・由弥さんに質問へのお答えをお願いしました。

制作についての考え方や日々の過ごし方、言葉だったり文章の間合いだったりからもちらりと素顔が垣間見え、今回も興味深いものになりました。

お二人それぞれの異なった感性を持ちながらも、お互いの良さを大切しながら同じ方向を見つめながら航海を続けるクルーのようだと感じました。

「とりもと号」に乗船するお二人(というかもう家族全員がとりもと硝子店なのですが)の人となりが「一問一答」から感じてもらえたら嬉しいです。

質問1

自身の制作をする上で、もしくは日々暮らす中で大事にしている本

雄介

最近好きな本です。

ぼくの庭ができたよ ゲルダ・ミュラー 作

あさになったので まどをあけますよ 荒井良二 作

仕事中は仕事場の設備の音で異常がないかも気にしながらなので、音楽等はかけません。

由弥

石と光 シト-のロマネスク聖堂 六田知弘 著

パリ左岸のピアノ工房 T・E・カーハート 作(村松潔 訳) ピアノが登場する話が好きみたいです。

2人で「BlueGaiant」(※ジャズを題材にした石塚真一による漫画)にはまっているので、最近Jazzをフムフムと聞いています。

---

質問2

座右の銘や好きな言葉、大切にしている言葉があったら教えてください。

smile! 笑顔と元気

---

質問3

手仕事のものでご自身で大事にしているもの、使っているもの、(所持はしていないけれど)記憶に残っているもの、いずれか教えてください。

誰が作ったとかではなくても古い道具は好きです。

雄介

本山ひろ子さんの鋳造の作品が好きです。

由弥

中川原信一さんのあけび籠です。大切にしています。

---

質問4

今回制作される作品の中で、特に力を入れている作品、ご来店の皆さんに注目してほしい作品があったら、教えてください。

雄介

関守石。

自然の蔓でガラスを括っています。植物の水の行き来が止まる冬の間に近くの山で蔓を集めています。

由弥

ほうひん。

雄介さんがいつか作ってみたいと温めていた作品です。

---

質問5

雄介さん、由弥さん、改めてお互いについての印象を教えてください。

雄介

光や雨に敏感な人。自然の造形物に対する解釈が自分と違うのでとても興味が湧きます。

由弥

裾野が広い山みたいな人になりました。生きていくことを肯定している人だと感じます。

質問のほかに、お二人へ、作業場で気に入っている風景や愛用の道具、周辺の風景などお写真を送ってもらえますかと送ると、集合写真ではないものの家族写真を添えてくれました(愛用の道具写真はデータサイズの都合でお載せすることが出来ず残念!)

昨年生まれたばかりの次男くんと鳥本さんのお二人。

あと二人いるお子さんたちの待つ家へ、これから帰るような。

心地良く優しい空気にこちらも包まれるような気がしました。

写真 adore studio| https://www.adore-studio.com/ Instagram @adorestudio