読み物

とりもと硝子店 標 ①

標(しるべ)は、もともと「知る方(へ)」に由来するという。

そこから派生し、多くの意味が生まれた。

① 行く道の案内をすること。また、その人やそのもの。道案内。

② 知識や行動などについて、うまくいくようにみちびくこと。また、

③ 結論を導く根拠ないし手がかり。それとわかるしるしやかたち。

④ (知辺) ゆかり。また、ゆかりある人。知人。

とりもと硝子店さんの作品「関守石」。

関守石というのは神社仏閣等の一部の立入禁止の場所を「

しるべの関守石へ願う。

どうかこれから始まる展覧会へと、

そして、とりもと硝子店さんがこれから進む道を指し示す大きな未来への布石、輝くしるしとあれ。

境道一・境知子 LIFE ⑤

○会社員時代に面白い人たちにいっぱい出会って、自由な生き方を教えてもらったというところがスタートだった気がする

――ものづくりもいろいろある中で知子さんが陶芸に進んだきっかけはなんだったんですか?

知子「会社に行ってたんですよ、3年間。学校卒業してお勤めしてて、割といい時代だったから定時で帰れてたんですよ」

――それは羨ましい時代ですね!

「そう、いつも定時で。忙しい時だけ遅いけど。あとはほぼ5時半とか6時くらいに終わってたのかな。それで時間とお金があったから。実家通いだったし余裕があって。いろいろやってたんですよね。好きな花屋さんの花教室に行って。その花屋が割といろんなイベントの生け込みとかするような会社で。夜終わってから手伝ってたりとかして。結構楽しく過ごしてたんですよ。そこでいろんな人と出会ったんですよね。インテリアなんちゃらとか、グラフィックなんちゃらとか」

――フリーランスとか業界人の方ですか?

「そう。いろんな業種の方と出会って。そういう世界を知らなかったから。自由に仕事してる人たちってすごいなと思って。それでなんか私もやりたいなとは思ってたんですよね」

――お勤めしながらも憧れていた?

「うん。そうそう。それでね、今は仕事場にしているあの土地ね、あれ父が田んぼで買ったんですね」

――あちらは田んぼだったんですね!

「そう。それで田んぼを手伝ったりしてたんですよ。花はずっと好きだったから、田んぼに手伝いに来たついでに近くの山を散歩して蔓を取ったりとか。木の実取ったりするのも好きだったんですよね。それで山をうろうろしてたら、陶芸の窯を見つけたんですよ。窯だけだったんですけどね。窯だけを見つけて、ああこんなん面白そうやなと思って。それでその持ち主を探したら、近くに住んでる学校の先生だった人が辞めてから陶芸をしてる人だったんですよね。おじいさんだったんですけど。それでまだ当時は会社行ってたんですけど、週一で一回千円とかで陶芸やらせてもらって」

――えー!

「そう。陶芸教室みたいなのには憧れてなくて。薪の窯っていうのに魅力を感じて始めたんですよね」

――散歩の偶然の出会いから始まったんですね。

「そう。で会社は3年間通ったんですけどお金も貯まったし、なんかやりたいなと思って。それで備前の学校(岡山県立備前陶芸センター)を受験したんです。ご縁があって知り合いの知り合いが陶芸家さんで、こういう学校があるよって教えてもらって。備前は一年の学校で行ったんですけどちょっと肌に合わないなと思って。で香川にまだいた頃に大阪芸大の陶芸コースを卒業したグラフィックの友達が京都で展示やるからおいでって誘ってくれて。ギャラリーマロニエさんだったかな。階ごとに違う人が展示やってて。たまたまその時に違う階で森岡さん(※陶芸家の森岡成好氏。後の知子さんの師匠)が展示してて。それで『わ!すごい』と思って。備前はちょっと肌に合わないし、森岡さんのやきものが勉強したいなと思い出して訪ねていってお願いしたんですよ」

――そんな偶然の出会いからだったんですね。

「そうなんですよ、ご縁ですよね。展示をそこで見ていなかったらどうなっていたかわからなかったですよね。森岡さんの焼締の碗が素晴らしくて。それでもう絶対この方いいなあと思って」

――いろんなご縁がつながっていく感じがすごいですね。

「そう皆さんのお助けで!やっぱり会社員時代に面白い人たちにいっぱい出会って、自由な生き方を教えてもらったというところがスタートだった気がする。ちゃんとしなくてもいいんだって」

○薪窯で焼くのは面白いっていうよりも、ベストは薪のほうがきれいな器ができる、丈夫な器ができるっていうとこ

――最初の頃は焼締のみをやっていたんですよね?

「そうです。備前に行く前は窯がないからおじいさん教室に行ってた友達と野焼きとかしてました。野焼きを結構爆発させたりとかして。もう楽しんでやってましたね」

――爆発ってすごい(笑)。実験のようなこともたくさんして楽しそう。

「そう。もうね今の歳になってくると割と実験も少なくなってきて。やっぱり安定だな!みたいな。そこまでのエネルギーがないみたいなところがあるけど。若い時は土とかもいろんなのを試すし、お金もそんなにいらないじゃないですか、若い頃ってそんなに。本当に自分のやりたいことを好きなようにやってた。なんにもないところからやり始めるから無駄な労力もいっぱいかけながら楽しんでましたよね」

――今のように釉薬ものとか白磁をやろうかなと思ったのはもっと後ですか?

「そうですね。独立して初窯焚いたのが28歳でそれはもう焼締だけだったんですね。ずっと焼締やってて。それから長野に住み始めて子どもも出来て。中々こう焼締って大変なんですよ。焼くのも大変だしね。釉薬なら割と気楽に出来るから。森岡さんのところで由利さん(陶芸家の森岡成好氏の妻で、同じく陶芸家の森岡由利子氏)が白磁だったのね。磁器はやってみたいなと思ってたから」

――そこで生活が少し変わってひとつきっかけになったんですかね。

「そうですね。ずっと定番なんて作らずにそれこそ自由にずっとやってたんですよ。いつも気の向くままに作るスタイルでずっとやってたんですよ」

――今よりもっと大胆だったんですね。

「そうそうそう。森岡さんがそういうスタイルだったから。定番なんてないし、土量るなんてこともしないし。千切ってこれくらいみたいな。割と緩いやり方だったから。いろいろあっていいよねみたいな感じの作りだったから。ずっとそういう感じだったんだけど、いろんな同業者の人やお店の人だったり、同門の市川(孝)さんの話とかも刺激があって。茶杯でも一つずつ土のグラム数を量るよみたいな話があって。ええー、そうなんだって。他の作家さんとの企画展なんかで話聞いたりしたら、あんまり次々新しいもの出すとお客様はついていけないからある程度決めてやったほうがいいとか。いろんな話をみんなから勉強して、それで今のスタイルになっていたという感じですね」

――焼締と白磁や白釉の組み合わせは本当にいい組み合わせだなと感じるんですが、知子さんはどう感じてますか?

「焼締と白磁は相性抜群ですよね。焼締ばっかりだと茶色づくめになるし。パキッとした白磁の白は焼締にぴったりですよね。そういうのもあって白磁してるかも。白ばっかりじゃね。浮いた感じになるけどそこに焼締が入るとピシッと締まるから。まあ割と地味好きなんだと思います、私。あまり色のものに魅力を感じないというか。白やってるのも、形で表現するほうが好きなんだと思う」

――確かに白というのは、白という色はあるけど形を際立たせる光みたいなものですね。焼締も茶色ではあるけどある意味無彩色というか、より形が際立つやきものですよね。

「うん、焼締もそうなんですよね。焼締こそ肌合いで魅せる感じのとこはあるから。そういうほうが性に合ってるんだと思う。色ものより」

――なるほど。今回写真撮っていてもそんなこと感じました。釉薬という色や服を着ていないからそちらに目が奪われることなく、その人の作りたい形がよく見えるなという。

「いいですよね。ただね焼締はいつまで焚けるかわからないですね。もう本っ当に疲れるから!あと何年焚けるかな。釉薬のうつわの窯焚きとはお話が違うから。準備も大変だし。あと60くらいまで頑張れればいいなっていうぐらい。歳とって焼締をやるっていうのは中々ね。特に南蛮っていうのはすごい薪使うので。なんか森岡さんが言われてたのは、京都で南蛮やるやつは一生貧乏やっていうくらい」

――薪貧乏、薪窯貧乏ということ…。

「そう!ふつうの焼き方と違ってすっごい焼くから」

――もう焼いて焼いて焼くんですよね。

「そう。しつこいの。まだ焼くの?ってくらい、そんなに薪入れるの?ってくらい。大量の薪の準備もあるし。いつまでもやれないなっていうやきものですよね。長丁場だしね。体力いるから」

――今、薪はどうしてますか?

「薪は今、裏のゴルフ場から夏枯れのを冬にもらってきて薪にしてるんですけどね。で今は薪割りのバイトに来てもらってて。裂き織りの友達のお父さんが午前中ちょろっと薪割りに来てくれたりして」

――お友達のお父さんが薪割り要員ですか?パワフルですね!

「そう。もう74、5歳の方なんですよ。ものすごくたくましいですよ!」

――言ってみるもんですね。でもその方がいつまでも薪割りお父様でいてくれるかわかりませんね笑

「ねー。とにかく出来るうちはなんとか続けたいのが焼締ですね」

――薪窯で白磁を焼くのには面白さを感じているからですか?

「白磁を薪窯で焼くこだわりっていうのは…やっぱり全然違うんですよね、薪窯で焼くと自分にしか分からない微妙な風合いが出るというか。でもガス窯で焼くこともやってみたりはするんです。でもやっぱ納得できない白。だから、薪窯で焼くのは面白いっていうよりも、ベストは薪のほうがきれいな器ができる、丈夫な器ができるっていうとこですよね。よりいいものを作るには薪にこだわるしかないかなという」」

――追求するという意味合いが強いのかな。

「そうですね、楽なのはガス窯で焼くのが楽なんだけどね。それで納得すればいいんだろうけど」

――最終的に「これは自分の作品だよ」って思えれば出せますけどそう簡単にはいかないでしょうね。

「そうそうそうそう。『これではねえ…』と思うから。しんどくても薪でやってる感じですかね」

――大変なことの多い薪窯ですが道一さんと協力してやれるっていうのは大きいですよね。

「大きいですね。やっぱりこう一人じゃね。なんていうのかな間違いなく焚いてくれるから。いくら手伝い頼んでも、もちろん頼める部分はいっぱいあるんだけど、ここの部分はちょっと手伝ってもらうところじゃないよねというところでも、やってもらえるのはすごく助かりますよね。自分と同じくらいの感覚で焚いてもらえる人がいる」

――そこは今まで一緒に見て数々の成功も失敗も共有してきたからですよね。

「そうですね、原因と結果をお互いに見ながらやってきたから。ある程度こうわかってるからね。一人じゃ焚けないですからね」

○私は私の出来る範囲で出来ることを頑張ればいいって思えるようになって楽になれましたね

――師匠の森岡さんと出会って得たこと、学んだことは知子さんにとってどんなことですか?

「悔しさですね。もうこれしかないと思う。これがあったから私はたぶんここまで頑張ってこれたと思う。厳しいんですよね。なんでも出来るスーパーマンですし笑。すごく勉強熱心だし、バランスはいいしすごいんです。その分厳しい。だから悔しい思いもたくさんしてきたんですけど、それがあったから絶対やってやるって思えてるんですよね」

――森岡さんのところで過ごした濃い2年の時間は今もしっかり心にあるんですね。

「ありますね。貴重です、つらかったけど。2年間あそこにいれたっていうのは特別だったと思います。異世界というか。森岡さんと由利子さんは考え方や生活、すべてがピンとしていて、常に緊張感が漂ってて。夜仕事が終わってみんなで飲んだりするんですけど、今日は何聞かれるんだろう?って常に緊張してて。若い頃は、その二人のすごい生活に憧れたけど、今はもう私にはちょっと出来ないなという笑。私は私の出来る範囲で出来ることを頑張ればいいって思えるようになって楽になれましたね」

――陶芸を通して自分に向き合うような意味合いが大きい時間だったのかもしれませんね。

「そうですね、自分の見通しの甘さも教わりました。だからそこで知った悔しさが本当に大事でしたね今まで。独立した時は薪も全部一から自分で作って。それはそれは大変だったけど、ガス窯とか灯油窯に行こうとは思わなかったし、薪で絶対やってやるぞという」

――意地ですね。バネにするというか。

「それがないと女一人で薪窯を作って準備してってね。土だって土練機もないから手練りして。1トン近く使うんですよね。今の窯より大きい窯を当時は作ったから。(耐火)レンガだってあんまりお金がないから、クズレンガを近くの人に教えてもらって、レンガ会社がレンガを焼くための窯の廃レンガを山積みにしてるところからいいのを拾って。それを買って帰ってきて使ってたんだけど。それを拾いに行くのも大変だった。

――それは簡単には想像できるとは言えない大変さだったでしょうね…。1トンの土を一人で手で練って。拾いに行くのもレンガですもんね。石ころ拾うのと訳が違う。

「そう。1トン車で行って、ギリギリ1トン積んで帰ってきて降ろしてみたいな」

――積んでも大変やし降ろすのも大変やし。

「そうそうそうそう。本当によくやったなと思うくらい地道な活動。でもそれはもう悔しさがあったから出来たんですよね。すごく厳しい師匠。でもありがたいですよね。大人になるとそんなふうに言ってくれる人いませんからね」

――今につながる原動力ですね、その当時のことは。

「そうですね、まさに原動力!あと森岡さんに言われたのは『いい人になるな、いい器を作れ』と言われましたね。心に残ってますね。いい人になっちゃうと人にばっかり合わせちゃうので、いい人にならなくてもいい自分の時間も大切に仕事に向き合おうと思えばね。わがままにならないと、こういう時間がかかる仕事は難しいと思う」

――作っている作品の造形について教えてください。知子さんの作品は全体を通じて底が小さかったり細かったりしてふわっと膨らんでいく形が印象的なんですけど、この形が好きでやっているのか、それともやりやすい形なんですか?

「意識してますね。好きなんです。ポットとか花入れも同じ感覚で挽くんです。底が細いほどかっこいいと思ってるから。底が細くてふわっとなっていく形が好きなんだと思う。やりやすいことはないんです。底が小さいのは難しいんです。底が広いほうが安定するから。でもそれはダサいと思ってるから(笑)」

――ダサい!知子さんの形は緊張と弛緩のバランスがかっこいいなと思います。

「なんていうのかな、ポットとかも壺を意識して挽いてるんですよ。壺に口つけてるってイメージ」

――壺!言われてみるとわかりました、やっと。なるほど。頭の中で形は考えてるんですか?絵を描いたりも?

「私は絵を描くね。花器とかも絵を描く。イメージの絵は描いて、目的を持って作ってほうがいい気がして。ただぼんやり作るよりは。ま、その絵通りには中々うまくはいかないけど目的を持って挽いたほうがいい形になると思ってる」

――ある程度の自分の中の着地点を作ってるんですね。

「そうそう。耐火とかは火にかけるから底が大きくないとダメだっていう制約があるんだけど、基本的には底がちっちゃいほうが好きですね」

――知子さんの特徴的なフォルムですよね。特に焼締は二人ともが共通してやっているやきものでお二人のものが混じっていると一見見分けがつかなくなりそうに思えますけど、でも見ればちゃんとお二人それぞれ独自の形を持ってて違いがあって、面白いなと思って今回特に見ていました。

「なんか私は、形のことについて『もっとこうしたらいいのにな』って思う時はありますね、夫に対して。でもあんまり言わないみたいな。言ってもしゃあないかってね」

――うんうん、それぞれの気持ちよさやいいという感覚は違いますよね、ご夫婦でも。

「そうね、違うからね。もっとこうすればいいのになあというところはあるんだけど、まあまあそれはそれぞれだからいっかあって思ったり」

――お二人それぞれのいいと感じる一期一会の作品たちを、選んでくださる方々もいろんな視点、楽しみ方でお手に取ってほしいですね。

(了)

境知子(さかいともこ) 略歴

1970 香川県生まれ

1993 岡山県立備前陶芸センターで学び、その後陶芸家森岡成好氏に師事

1997 香川県にて独立 穴窯を築窯する

2000 長野県須坂市に移住

2016 香川県三木町に移住 穴窯、倒炎式窯を築窯する

境道一・境知子 LIFE ④

○薪で焼いてなかったらやきものやってないと思うもんね

――初めてうつわを拝見したのは2013年の「灯しびとの集い」(※大阪府堺市で年一回開催されるクラフトフェア)でしたね。

道一「そうですね〜2013年?8年前か〜!」

――うつわも変わってきて、釉薬の種類も増えてきているなぁと。織部のうつわもはまだその頃は今ほどたくさん並んでいなかったような…?

「ああ、もしかしたら始めたくらいだったかもなあ」

――そこに並んでいたのも焼締と灰釉のうつわの印象が強かったです。

「ね〜、ずいぶん変わってきたよねー。独立して長男が産まれたのが2000年くらいで、その辺からちょっとずつ変わってきたのかな、と。」

――釉薬ものを始めるとなると、焼締での作陶とは違いますよね。

「そうですね。始めた頃は本当に焼締しかやってなかったんで」

――そうですよね、備前の学校(岡山県立備前陶芸センター)に行かれて。

「そうそう。岡山から帰ってきて、そこからまた独立して(生まれ故郷の)長野に帰ってきて自分で窯作った時はもうゴリゴリの焼締作家でやってく予定だったから。ははは。まあ焼締をメインにしようとは思ってたよね。もちろん釉薬もやるつもりはあったけどまったく何もわからなかったので」

――薪窯では釉ものの作品の釉調の変化もかっこいいですものね。火がどんな風に動いてこのうつわは焼けたんだろう?と想像させてくれる作品が道一さんは多くて魅力的です。

「いやあ。なんかね、薪で焼いてなかったらやきものやってないと思うもんね。それが本当に原点なので。薪で焼けなくなったらやめないかんかなと思ったりもするし」

――それくらい面白さがある?

「やり甲斐があるという感じですかね。薪窯でだいぶ助けられてる部分があるので。だからまあその辺の偶然性も含めてなんかこう楽しみがあるからやってられるというか。電気窯やガス窯は分からないので。本当に。まあ今でこそガス窯も使ってますけど。それこそまだここ2年とか3年とかの話なので」

――2019年に工房訪ねた時に、ちょうどガス窯譲ってもらってやって来たところでしたよね。それからですもんね。

「そうそう。なので使いこなすなんてレベルじゃなくて、温度上げるので必死みたいな」

――なるほど。構造はわかっていてもですね。

「そうだね。理屈はわかるんだけどね。そんなにテクニックはないし。付き合ってる年数が全然。薪窯の方がよっぽどよくわかってますしね」

○思い切って決断して香川に移ってきて、だからこそ頑張ってやらないといかんなという気持ちは強くはなった

――少し、陶芸を始めたきっかけの話を。お父様が陶芸をされていたことは道一さんに影響を与えたんですか?でも確か小さい頃から陶芸をやりたかったわけじゃなかったんですよね?

「そう、もちろん。なんだろう、ものづくりってことに関してはすごく興味があったよね。だから木を削るのも好きだし。鉄いじってんのも面白いなどう思うし。だからそのいじくるのの一番身近にあったのが土だったというくらい。でまあ小さい頃から親父やってるの見てたから。身近だったよね」

――身近といえば土遊び自体、多くの子供にとってもすぐ出来る遊びではありますよね。泥団子作ったり。

「そうだね、ピッカピカのよく作ってたもん」

――すごい上手そう。

「めっちゃ気合い入れて作ってたよ。ははは。カッチカチのやつね。磨いたりしてね」

――磨くのが大事らしいですよね、あれね。

「そう、すごい磨くんだよ、あれ。まあ誰しも通る道ではあると思うけどね」

――ただ誰しも通る道からそのまま素通りしていくんじゃなくて、道は実は続いていて陶芸の道に入っていったのが道一さんの選択だったんですね。

「それはやはり親父がやってたというのもすごく影響あるよね。家で使う食器は全部親父だったし。遊び来る人は長野県内の陶芸家だったりとか。ははは。特別産地ではないんだけどね。親父世代ってみんな仲が良くて。なんかしら集まってバーベキューしたりとか、みんなでスキー行ったりとかね。それにくっついていって。いまだに親父世代の人にお世話になってたりもするしね。今も気にかけてもらって。元気でやってるか?と声かけてもらったりするよ。でも香川来ちゃったからね〜。それもあって今頑張れてるのかなっていうのもあるんだけどね。思い切って決断して香川に移ってきて、だからこそ頑張ってやらないといかんなという気持ちは強くはなったよね」

――離れたからこそ、ですかね。

「そうだね、たぶん」

――アンケートを取らせてもらって座右の銘にしている言葉を質問に、選ばれたのがお父様の言葉だったことが印象深かったです。

「ああそれはね、いつもある。何かにつけて出てくるから。ああいうこと言われたなって。一番身近で尊敬する人だからね。それはやっぱあるよね」

――道一さんのお人柄が出てる気がしました。

「なんかね、ちょっと変わった人なんですよ、うちの親父。なんだろうな、すごいこう馬鹿正直な人なんで。たぶんもうあんな人には会えないんだろうなというタイプの人間で。俺だけじゃなくてみんな、周りの人は結構思ってるんじゃないかな。まあ無駄なこともすごいしてるんだけど。無駄に遠回りしてることもあるんだけどピュアなんだろうね」

――なるほど。1人の人間としてもとても印象的なお父様がいて。それでも憧れて陶芸家になりたいと思っていたわけではなかったのが、まわりまわってこんなに薪窯に魅せられている陶芸家になっている今があるのは面白いですね。

「不思議なもんですよね。自分でも思うもんね。そう考えると父親の影響大だったんだよね。一切そんな「跡継げ」とかそんな話は一言もなかったから。そんなこというタイプではなかったし」

――思い切って備前に勉強しに行こうっていうのは自分で決めたんですよね?それはどういう気持ちだったんですか?

「なんだったんだろうねー。昔のことだからはっきり覚えてないけど、まあ備前に行く時はそれで食べていくっていう気にはなってなかったと思うんだよね。高校出てすぐくらいだから。薪窯で焼締作るっていうのはどんなものが出来るのかな、見てみたい、いろいろ知りたいなぐらいの軽いね。弟子入りしてからだよねだから、自分でやって行きたいなと思ったのは。それからかな。独立してからすぐに親にもなったからね。と言っても焼締は今回ポットしか出してないんだけどね笑」

――そうなんですよね(笑)。ただ焼締といううつわを知るのをポットから入ってもらうのもいいですよね。だからポットしか出してなくてもいいです!

「そうだね~、焼締のポットもいいんちゃう?って思うから。入口になるといいよね。選ぶきっかけになってくれたらいいなと」

○実験みたいな形で始めたことを今は少しずつ自分の理想に近づけようとしてます

――今回メインになってるのは釉薬ものの器ですね。

「今一番メインに据えているのは織部ですね。でもそれだけだと余りにもお腹いっぱいになっちゃうから。ははは。窯のクセを利用して、織部と対比できるものを作ろうかなと。自分の窯の良いところが出せる色というか。場所によって火のクセも違うし、火の流れも変わってくるので。その火の流れの中で、織部が一番きれいに出る場所、織部を焼くにはちょっと火が強過ぎる場所にはその火が強いのを一番利用できるミモザ釉を焼こうとか。そういう考え方かな、今は。お互いにとっていい感じで焼けるバランスの場所を探して。で織部の後ろは炎の勢いが弱いのでちょっと優しい感じに火が走るから粉引焼こうとか。そんな感じ。またそれは火の強い感じになるように焚けばそこにあった釉薬を考えるだろうし」

――窯焚きの際の火の流れをどうやってうまく使うかっていうのもとても大切なんですね。

「うんうん、そうそう。あとはその上でその色にあった形のうつわとか。色で考えてしまってて。最近織部も型打ちの皿が多いんやけど。平面的に釉が流れた感じを狙ってみたりとか。というのが今面白くなっちゃってて。だから湯のみもわざとストレートに挽いて、釉の流れが面白く出ないかなとか。というのを今はメインで考えてたりして。またたぶん変わると思うんですけど」

――マイブームなんですね(笑)。

「そうそう、今はそれが楽しくてしょうがないというとこあるね。湯のみ、ちょっと作り過ぎたかなと思ってる(笑)」

――基本的には薪の窯で焼くということを中心に考えて、ろくろ挽いたり釉のアイディアを広げたりしてるんですね。

「それが一番ですよね、やっぱり。まあ偶然で『おお!こんなすごいの出ちゃった』という時もあるし、逆に大失敗ってこともあるんだけど」

――まだ大失敗の時、ありますか。

「あるある。うわ、やっちゃったって時もあるんだけどね。まあそれも含めて、次からまた頑張ろういうものにもなるし。すごく上手いこと焼けたデータをそのまま焼いてもそうならなかったりするからね。そういうもんなんだろうね。そういうことも含めて魅力があります」

――道一さんの独特の織部のうつわ…青緑が強かったり、黒が強く出ていたりする釉薬についてなんですけどね。美濃焼などのガラス質で透明感のある深緑色の織部とは一味違いますよね。何か違うものを作りたいとイメージして作り出したんですか?

「いや、全然なくて」

――あれ?なかった?

「ははは。なかった。昔からのああいうゴリゴリの織部しか自分も知らなかったので。ああいうものだろうと思っていたのがあったし。ただ自分の窯で焼いたら面白いのが焼けたんですよね、たまたま。ああ面白ーいと思って。もう本当に偶然。釉薬もたまたま材料屋さんにもらったサンプルが残ってたから焼いてみたみたいな感じですよ。ちょっと隙間出来たから焼いてみようみたいな」

――ちょっと実験のつもりでやってみたような。

「そうそう、織部焼くぞってやったわけではなくて。それじゃ今じゃメインになっちゃってるもんね。ははは。織部中毒に自分がなっちゃってる。はじめは実験みたいな形で始めたことを今は少しずつ自分の理想に近づけようとしてますね」

――作る上で課題はその都度出てくるものですか?

「そうですね…うーん。何かを生み出すってしんどいじゃないですか。もちろん毎回自分の中ではモデルチェンジをしてて。形も含めて。だからお皿でも前とあんまり変わんないんだけど少し考えて、リムを広くするとか。パッと見て何が違うのって言われちゃうけど。窯焚きの前回ああしてこうなったら今回はこうしてみようとかしてるし。人様に言えるようなことではないんだけどね」

――あくまでも自分の中での、ということですよね。

「そう。自分の中では思い切ったモデルチェンジなんだよ。けどそれは中々ね、周りにはたぶんわからない、微妙なレベルアップというか。自分の中では、今回はこれがテーマというのはもちろんありますね。些細な、地味な感じで」

――最近、しっかりファンも獲得しているある作家さんが引退して別のことやりたいという話をしてたんですが、道一さんは引退を考えたことあります?

「えー!引退なんて思ったことないな。身体が動く以上は。身体が動けば死ぬまで現役もいけるしね。だってまだまだ俺より元気な上の(年齢)人たくさんいるからね」

――やりたいことは尽きないですかね。

「そうだね。尽きるなんてことあるかな。いや~たぶん尽きないんじゃないかなあ。考えたことなかった。歳とともに身体が動かなればペースは落ちるんだろうけど。それでもやってることは変わんないんだろうな。動かなくなったら今よりちっちゃい窯作って焼くのかも。今は余裕がないからまだあまり先のことは考えられないんだけどね」

――じゃあ少しだけ先の話をするとしたら、来年は仕事場のほうに居を移すのが楽しみですね。

「うん。そうなると少し変わるのかなって。子供たちも独立して。子供中心だった生活がガラッと変わるので。楽しみではあるね。作るところだけじゃなくて暮らしも変化しそうだし。落ち着いたら泊まりに来てよ。」

――絶対行きたいです!茶々にも会いたいですし。茶々(境家の愛犬)も引越しは喜ぶかな。あの子は本当に元気ですよね。何歳?

「茶々はね11歳。人間で言うと70歳くらい。茶々は野犬の子なんでね。近所に茶々の親戚にあたる子がいて、その犬から推定してたぶん70歳くらいやでって。しかしあんな元気な70歳いるかなって思うんだけど。全然衰えてこないよね」

――以前お邪魔した時も元気に勇ましく鳴いていた姿が思い出深いです。いつかは落ち着いてくるかな?

「落ち着くのかな〜?死ぬまであんな感じなのかなって(笑)。 まあとにかく仕事のほうもふだんの暮らしのほうも変わってくるんだろうなと思うから楽しみですね」

(了)

境 道一(さかい・みちかず)略歴

1975 長野県生まれ

1994 岡山県立備前陶芸センター卒業 備前焼作家 正宗悟氏に師事

1997 長野県須坂市にて独立 穴窯を築窯する

2015 香川県三木町に移住 穴窯、倒炎式窯を築窯する

境道一・境知子 LIFE ③

一問一答|“細部にこだわる”

展覧会作家さんのことを少しでも知って頂きたいという思いからのご紹介記事。

このコロナ禍で工房にお訪ねすることは控えていますが、今回もその中で少しつくり手さんたちの素顔に触れて頂いて作品に触れる入口を増えたらいいなと考えています。

今回はまず一問一答形式で、いくつかの質問を道一さんと知子さんに投げかけてみました。

制作についての考え方や日々の過ごし方、言葉だったり文章の間合いだったりからもちらりと素顔が垣間見え、今回も興味深いものになりました。

ご夫婦ならではのお答え、ご夫婦それぞれの違いにもクスッと微笑んでしまう部分があって、お二人とも人間的にもとてもチャーミングで素敵だなと再確認しました。

また、お二人のいつもの目線が知りたいと思い、作業場で気に入っている風景や愛用の道具のお写真を送って頂きました。

知子さん撮影。「仕事部屋ではこの椅子に座りポット類の組み立てや型押しのカップやお皿を作っています。顔を上げた時に窓から見える緑に癒やされています」

質問1

自身の制作をする上で、

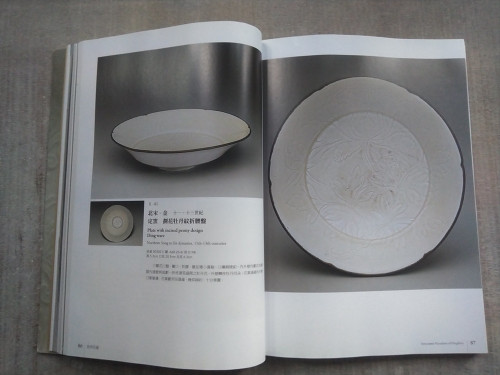

知子 ―故宮博物院で初めて中国の白瓷の実物を覧ることができ素晴らしかった。その時の図録は宝物です。白い器の源流は中国だと言う事を実感しました。

質問2

座右の銘や好きな言葉、

知子 ―「Details matter, it's worth waiting to get it right. Steve jobs」 (細部にこだわる。それは時間をかけてもこだわる価値のあるものだ。)

ポット類の蓋の座りを直すのに本当に苦労するのです。作ってから焼いた後まで、4回位カタカタを直しています。神経を使う仕事でうんざりしそうになった時この言葉を思い出します。

質問3

手仕事のものでご自身で大事にしているもの、使っているもの、(

知子 ―李朝の白磁壺。東京では日本民藝館、大阪では東洋陶磁美術館、チャンスを見つけては行って拝んでおります。

質問4

今回制作されている中で、特に力を入れている作品、

知子 ―注目してほしいのは焼締です。

質問5

今回の二人展。

知子 ―夫婦喧嘩の元になるのでお互いの作品について評価することはあまりしません。お皿はしっかりと安定した印象で使いやすそうです。

知子さん撮影。お気に入りの道具はこちら。「茶こしを作るときに使うポンスです(※穴あけの道具)。夫が韓国に行った時に買ってきてくれた物ですごく使い勝手がいいです」

境道一・境知子 LIFE ②

一問一答|“人が見ていない所程丁寧に”

展覧会作家さんのことを少しでも知って頂きたいという思いからのご紹介記事。

このコロナ禍で工房にお訪ねすることは控えていますが、今回もその中で少しつくり手さんたちの素顔に触れて頂いて作品に触れる入口を増えたらいいなと考えています。

今回はまず一問一答形式で、いくつかの質問を道一さんと知子さんに投げかけてみました。

制作についての考え方や日々の過ごし方、言葉だったり文章の間合いだったりからもちらりと素顔が垣間見え、今回も興味深いものになりました。

ご夫婦ならではのお答え、ご夫婦それぞれの違いにもクスッと微笑んでしまう部分があって、お二人とも人間的にもとてもチャーミングで素敵だなと再確認しました。

また、お二人のいつもの目線が知りたいと思い、作業場で気に入っている風景や愛用の道具のお写真を送って頂きました。

道一さん撮影。「仕事場の横にいる愛犬。かわいいんです」名前は茶々。寒い季節の窯焚きの際には窯前の一番暖かい場所に陣取り気持ち良さそうに寝そべる様子がよく道一さんのSNSに投稿されていて愛らしい。でもよその人にはあまり慣れないらしくそれもまた愛らしい。

質問1

自身の制作をする上で、もしくは日々暮らす中で大事にしている本(映画や映像でも)はありますか?もしくは仕事をしている時によくかける音楽などはありますか?

道一 ―本は弟子時代に集めた図録です。好きな美術館の図録や室町、桃山時代の陶器の図録です。音楽は手当り次第に気分で聞く感じです。クラシックからレゲエまで天気や気分で。

質問2

座右の銘や好きな言葉、大切にしている言葉があったら教えてください。

道一 ―父親が言っていた言葉ですが、「人が見ていない所程丁寧に」です。

質問3

手仕事のものでご自身で大事にしているもの、使っているもの、(所持はしていないけれど)記憶に残っているもの、いずれか教えてください。

道一 ―師匠が作った徳利です。もう他界してしまった師匠が弟子時代に気に入ったのが焼けたからと、選んで頂いた物です。

質問4

今回制作されている中で、特に力を入れている作品、楽しんで作っている作品、ご来店の皆さんに注目してほしい作品があったら、教えてください。

道一 ―一つ一つ考えて作って考えて窯に入れています。どれも同じで力を入れてます!もちろん何を作っていても楽しいです(笑)見て頂きたい所ですが薪の窯にしか出せない色や雰囲気が必ずあると思っています。

質問5

今回の二人展。改めてお互いの作品についての印象を教えてください。

道一 ―窯、土、釉薬と二人共にそれぞれが一人の焼きもの屋として表現しています。一人で出来ない所をお互い助け合っている、そんな感じです。薪窯が好き!という芯の所は同じなので日々お互い様ですね。

道一さん撮影。愛用の道具の写真をお願いしますと頼んで届いたのは「窯ですね、やっぱり」という言葉を添えたこの写真。長野から香川へ移転され2016年の秋の終わりにお二人で一から作った穴窯。この隣には先に作られた倒炎式窯(やはり手製)があります。