読み物

はしもとさちえ 旋律がくりかえすように ②

はしもとさちえさんは陶芸の世界に入ってからおよそ20年となるそうです。

陶芸家として働きながら、素顔は若くしてご結婚されていて仕事と家庭との両立を図りながら、

打ち合わせで工房を訪ねると、だいたいお昼ごはんをふるまってくれるのですが、その際のお料理もその場で実に手際よく作ってくださいます。

旦那様と小学生の息子さん。

そして二匹の大きな愛犬、シルちゃんとドナちゃんもそばにいます。

主婦としての目線もとても大事にされていて、どんな大きさが使いやすいのか?手触りや口当たりは?といったことも日々ご自分の中で実感し、思いついたりすることもよくされるそうです。

実際の毎日の暮らしの中でくりかえし使うこと。

気持ちよく、そして楽しく、嬉しく使ってもらえますように。

いつ訪ねても、緑があって窓が大きな気持ちの良い住まい。

そして一階に広々としたスペースをゆったりと使えるように道具が配置された仕事場。

ちょうど一番最近に訪ねた際には、以前と配置が少し変わっていたので話を聞いてみました。

すると、建築をお仕事にされている旦那様が

「もっとこんな配置にすると作業動線も有効だから変えよう!」

と、コロナ禍でやや時間に余裕が出来たタイミングでディスプレイを変えたのだとか。

おかげで実際作業効率も上がったとはしもとさん。

心地良く気持ちよい空気が流れる住まいと仕事場。

住まいと仕事場の一体感。

同時にオンオフの切り替えが難しそうに感じるかもしれませんが、だからこそ暮らすことと仕事について、はしもとさんは一定のリズムを大切にしているのだそうです。

後のインタビュー記事でも触れますが「毎日呆れるくらい同じことのくりかえし」が自分の心の安定にもつながっているし、仕事もこつこつと淡々と行うことでいいものが作り出せる源のようにもなっているといった話をしてくださいました。

積み重ねとくりかえすことで生まれる安心感。

くりかえすこと。

反復。

反復からは、単調さや退屈さを想像する一面もあるでしょう。

はしもとさんの言う、同じことのくりかえしやいつもの制作姿勢からふと浮かんだものがあります。

それはクラッシックの楽曲、パッヘルベルの「カノン」。

同じ旋律やリズムがくりかえされる曲。

簡素でシンプルな主題の旋律は、次第に音が重なっていきます。

異なる楽器の音色が、くりかし積み重ねられることでゆっくりと世界は広がり、楽曲はそのボリュームを高めながら、最後は大きな大きな広々とした海のような音楽世界を目の前に浮かび上がらせ、聴き手を美しい場所へといざないます。

彼女が手仕事で淡々と行っている、あの幾つもの美しい彫り模様。

それもまたくりかえしや単調さの積み重ねを経て生まれる。

それが不思議な穏やかさとうっとりした感覚を呼び起こし、手にする人たちを魅了しているのだろうと思います。

多彩な色のうつわも作るはしもとさんですが、今回は白いうつわを中心に、銀彩、新しく黒土を使った黒のシリーズなどの展覧会です。

抑えた色彩世界は、静謐で満ち足りた安寧。

それでいてふとした瞬間、感覚を柔らかに刺激します。

くりかえしからの、静かにそして徐々に高まっていく美しさ。

さり気なくひそやかに待ち遠しい。

はしもとさちえ 旋律がくりかえすように ①

序

「最近リム皿なんか特にどんどんうまく作れるようになってて。

それが本当に楽しい。

新しいことや新しい世界を考えるのも、この先もっとできるかもし

はしもとさちえさんの陶歴は20年くらいになる。

だから「最近 どんどん うまくなってて」は印象的だった。

もっとこの先にある新しい何かを求める気持ち。

きらきらしていると思った。

今回の個展、準備時間が充分にあるとはいえない。

でも、彼女とともに何か新しい世界を造りたかった。

しかも今回だけのその場限りのものではなく、「この先へとつなが

ずっと作り続けているはしもとさんの彫りシリーズが持っている構

初回打ち合わせの場となり、そこで披露されたのはすでに物にした

彼女の新しい何かを求める気持ちは、イメージを実際の物へと作り

彼女は私の拙かった想像を自らの感覚と身体に落とし込んで、 まるで彼女自身のようないきいきとした作品という形にして、今回

さあ羽をのばして、自由に新しいこの先の世界へ。

ふつうの 少し先の 風景 ⑦

吉田慎司(よしだ・しんじ)略歴

1984年 9月生まれ、東京練馬で育つ。

2007年 武蔵野美術大学造形学部彫刻学科卒業。

中津箒に出会う。元京都支店の職人に箒を学ぶ。

株式会社まちづくり山上入社。以降、展覧会、ワークショップ、講演、クラフトフェアなど全国で展開。

受賞歴 2011年~日本民藝館展入選または準入選

中津箒のつくり手、吉田慎司さん。

野外クラフト展「工房からの風2011」にお出になっていた時にお声をかけさせて頂いて、お仕事させてもらっている。

箒といえば今も栃木の鹿沼箒が有名だが、中津箒もまた、明治頃から神奈川県愛川町中津で作られている特産である。

中津(当時は中津村だったそう)出身の柳川常右衛門が諸国を旅して身につけた箒作りの技術とホウキモロコシの栽培法を持ち帰って皆に広めたのだという。

箒づくりの産地として成長していたが、掃除機や安値で作られる箒の存在に押され始めると中津箒は衰退の一途を辿る。

しかし2003年、前述の柳川常右衛門から数えて六代目の柳川直子さんが「まちづくり山上」として中津箒の会社を再興した。

吉田さんは大学在学中に、中津箒とそして柳川さんに出会った。

(吉田さん曰く「今思うと、若いいい職人を作るべくスカウトされたような感じでしたね」)

そして卒業後、入社し2003年から箒づくりの道を歩き始めることとなる。

もともとは東京練馬のお生まれ。

ご結婚された今は、奥さまのご実家が札幌にあるということから北海道に移住し、詩歌に力を入れた書店と自身のアトリエの店「がたんごとん」を営む。

会社に所属しながらも、離れた土地で暮らしながらものづくりをするという新しいスタイルは新鮮だ。

これが中津箒の材料となるホウキモロコシ。

中津の会社にはホウキモロコシの畑があり自家栽培されている。

吉田さんやほかの箒のつくり手たちも収穫期には、畑を訪れ手伝いをすることもあるそう。

つくり手たち自らも土に触れ、身体を動かし材料の収穫をする。

その土地に根ざしたものを使い、必要とされるものを作ってきた手仕事の歴史。

自然の恵みに直に触れることで、素材のありがたみやいとおしむ気持ちを持つのは、つくり手にとってもきっと大切なことなのだろうと思う。

箒の材料としているホウキモロコシの草は以前にも一度送って頂いたことがあったが、今回もぜひご来店された皆さんに実際に触れてみてもらいたいと考え、送って頂いた。

ホウキモロコシという植物について、吉田さんが所属する会社である「まちづくり山上」さんのホームページに大変詳しく書いてあり、それがまた面白い。

少し長いが以下抜粋。

*****

ホウキモロコシ

イネ科モロコシ属の一年草。江戸時代のころから主に東日本で、室内用の座敷箒の材料として栽培されていました。穂先がしなやかでわずかに油分を含むのが特徴です。そのため、ホウキモロコシで作られた箒で畳の上を掃くと畳につやを与えることができるとされています。もともと国内に自生していた植物ではなく国外から持ち込まれたものだといわれていますが、いつごろどこからどのようにして伝わったのか、はっきりとしたことはわかっていません。かつては茨城県一帯がホウキモロコシの一大産地として著名でした。中津でも箒の製造が拡大するにつれて地元産のホウキモロコシだけでは需要が賄いきれなくなり、茨城県をはじめとする各地から仕入れていました。

箒作りに使用するホウキモロコシは初夏に種蒔きをし、盛夏に収穫されます。収穫したホウキモロコシの扱い方は産地によって異なりますが、中津では脱穀してから穂先をムシロなどで覆って天日で干し、室内に保存します。

国内での箒作りの衰退とともにホウキモロコシの栽培も減り、現在では国産のホウキモロコシは一般に流通することのほとんどない稀少な作物です。

※中津箒(まちづくり山上さん)のHPより一部抜粋

*****

夏に収穫するわけだから少し時間が経っているが、上手に保管されているのだろう。

まだとてもいい香りを放っていて、そしてしなやかで柔らかい手触りだ。

手箒(竹)

手箒(枝)

手箒は、吉田さん自身が「永遠のクラシック、性能を求められるTHE・道具 に位置するもの」というくらいで、そのとおり道具の中の道具と言えるだろう。

だからこそ掃きやすさが大切。

今まで何回も紹介してきているので、何度目の言葉だろうと自分でも思うが、とにかく吉田さんの箒は掃いてみるとその柔らかな使い心地に驚く。

けれどもしっかりと強いコシがあるので塵や埃をきれいに掃き出してくれる側面もある。

昔ながらの畳はもちろんのこと、現代のフローリングの床も傷つけることはほとんど少ないだろうと思う。

しなやかで柔らか、そしてしっかりしたコシを持つ箒は、つくり手によって材料を見極め、選び、のひとつひとつの工程が確実に行われて生まれる。

また特徴的なのはこの柄。

昔から箒の柄には扱いやすいように丈夫で軽い竹が使われることが多い。

けれど初めて吉田さんが作る箒を見た10年くらい前、なんと自由気ままな姿をした枝が柄になっているんだろうと衝撃を受けた。

テントブースに何本も吊るされた箒たちは、まるで何かの現代美術か彫刻のようで踊っているかのように見えたことを今でもはっきり覚えている。

そしていざ使ってみると意外にも掃きやすい。自然そのままのうねりや曲がりだからかもしれない。

ミニ手箒

手箒より、約5センチ短めのミニ手箒。

使っている草の量も少なめのため全体もかなり小ぶりでコンパクトに作られている。

手箒よりも軽量。

部屋全体を掃きたい時は手箒を使うが、ちょっと周りだけ掃きたい時や階段を掃く時は、軽くて持ち運びも楽なので私はついミニ手箒をお供にしてしまう。

ささっと使える気軽さがとても魅力的。

何用で使えばいいですか?とたまに聞かれるが、気分で使い分けてもらったら一番気持ちよく使える気がする。

もちろんこのミニ手箒も、しなやかでしっかりとした穂先のコシがある。

だんだんと使っていくうちに穂先がへたってきたなとかコシが弱くなってきたなあと感じたら、穂先から数センチくらいのところで少しずつ鋏などでカットするとよい。そうすることで箒と長い年月付き合って使い続けることができる。

ななめ小箒|18cm 15cm 12cm

子どもの頃、学校の下駄箱(ってものすごい昭和の響き)掃除の当番が回ってくるとこんな形をした小箒を使って、自分のクラスの子達の下駄箱掃除をしていたことを思い出した。

今この小箒を使うなら、テーブルの上をパン屑をささっと掃いたりするのが素敵なんだろう。

とはいえ、やっぱり棚掃除をしたり気がついた時にレジカウンターを掃いたりしている。

一番小さいサイズはパソコンまわりをささっとやるのに使う。

おしゃれにと使いたい思いつつも、やっぱり普段づかいの道具であり、気取らない普段のなかで無意識に手が伸びるくらい使いやすさがこの箒の身上なんだろう。

使っていくうちに穂先がななめにへっていくのもなんだか愛嬌がある。

お子さんもこんな小さな箒があれば、お掃除を少しは楽しんでくれるかも。

洋服箒

洋服の埃や塵を掃く箒。

刷毛のような形をしていて、自分に向けてささっと掃いてみると扱いやすい形をしている。

草の量も多めで、幅広くたっぷりと作られているので洋服の繊維にしっかりくっついた埃も払いやすい。

五つ玉という造りで、五つの小束から構成されている。

見た目からもななめ小箒よりも更にしっかりと編み綴じてあるのがわかると思う。

しっかりと編み綴じてあるのに加えて、装飾的な意匠を凝らしてもあって耐久性を高めているのと同時に見た目の美しさ楽しさも、この箒の魅力。

筒型小箒

草束ひとつ分の細身の小箒。

この細さだから届く隙間というのもあるし、細かい作業をする人には喜んでもらえそう。

鉛筆のように軽く握って持ちやすい形もいい。

パソコンのキーボードの隙間掃除ならこちらの筒型小箒もおすすめ。

箒は使い始めると意外と便利なので、事情が許すなら部屋のあちこちに吊るしておけるとすぐ使えるし、いろんな場面で使い分けもしやすいので仕舞わずに、見せる収納で吊るしておいてみてほしい。

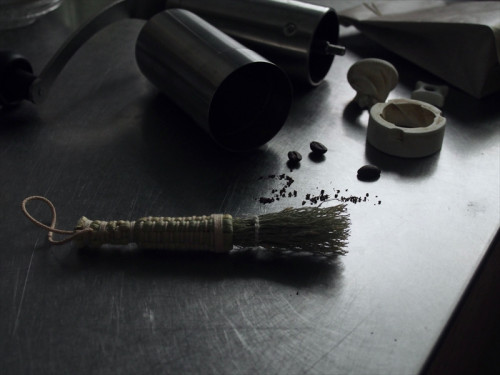

コーヒーミル箒

コーヒーミルを掃除する刷毛よりも、もう少ししっかりしたコシのあるものを探している方をたまに見かける。

このコーヒーミル箒もリクエストがあって生まれたものだという。

柄の先が一段細くつまみやすいように作られていて、いろいろな構造のミルを掃除するのに対応できるようにこれは考えられているのが分かります。奥のほうに詰まった挽き豆のカケラを掻き出したい…みたいなこともあるはず。

穂先が広がらないよう綴じられて作ってあることにも、なんと芸が細かいのかしら…と感動。可愛らしいサイズの中に工夫が詰まっているのが伝わってくる素敵な箒。

ふつうの 少し先の 風景 ⑥

橋本 晶子(はしもと・あきこ)略歴

1978年 宮城県生まれ

2007年 岩手県二戸郡一戸町にある「もみじ交遊舎」で竹細工を学ぶ。柴田恵氏に師事。

2014年 「工房からの風」に出展

2015年 日本民藝館展 入選

今回はまず小さめの荒物から出来上がった竹細工たちを橋本さんは届けてくださいました。

荒物は、ざるや椀籠などごくごく普段づかいする道具たちのことをそう呼びます。

そして材料となるすず竹やひごも見本として送って頂きました。

左から。

採ってきたままのすず竹。

本当に細く、直径8ミリほどです。

採った時は皮がついていて、橋本さん曰く

「傷がつきやすいので皮をとる作業は丁寧に行っています」。

次に、皮をむき、二つ割りし、肉と呼ばれる身の部分を専用の道具で削ぎ落とします。厚みを揃えるためです。

左は荒物用のひご。

肉を削ぐといっても、荒物用はほとんど薄くせずに使うそうです。

右が、特上の手提げ籠などに使う用の特上仕上げのひご。

こちらは折れないように気をつけながらもっと薄くしてきれいに仕上げます。

作るものによって肉の厚みを変えるなどして、その物に見合った耐久性や造りに合ったひご作りの作業は本当に大事な作業。

最後に、以前工房にお訪ねした時の様子を掲載しました。

柄ざる

地元のお蕎麦屋さんに、実際に使う厨房道具として作ってお届けしているそうです。

すず竹をホオノキに巻きつけた部分も美しいです。

手つき楕円笊(ミニ)

岩手すず竹細工といえば、この楕円型の笊でしょう。

楕円型の笊は時々見かけますが、この構造の楕円ざるは岩手のすず竹細工独特の形です。

もとは箕笊といって、大きなちりとりのような形をした片側だけ口が開いている笊がこの地域では作られていました。

そこから両側の口を開けた形にし手をつけ、また別の使いやすいものを新たに生み出した、ということではないかと考えられます。

場所によっては「両手箕笊」という呼び名を聞いたりもします。

椀籠(小) 魚籠型の花かご

椀籠も魚籠も、岩手すず竹細工独自の姿をした荒物です。

今回は春という季節を思った橋本さんが、草花をあしらえる籠を、と考えてくれました。

この椀籠も鉢カバーになるくらいの小さいサイズ。

魚籠もやはり普通よりは少し小ぶりで、花かごで使ってみてくださいというご提案です。

すず竹の柔らかな若竹色と、柔らかな質感が編み目と相まってとても美しくつややかに輝いています。

角壷笥(つのつぼけ)

つぼけは農作業や収穫作業の際に、紐を通して腰に巻いて使う籠です。

これは角型のつぼけで写真、それをつのつぼけと呼びます。

今回のこのサイズは橋本さんの中では中型だそう。

(前回の展示では小型のつのつぼけがあり、はがき入れになどにちょうどよかったです)

紐通しの部分をフックにひっかけてみました。

針山(クッション部分はホームスパンの生地)

この小さな針山は伝統的なものではなく、橋本さんが考えてずっと作っていらっしゃるもの。

お師匠さんにはこういった遊びのものというか雑貨的なものを作ると渋い顔をされるということでしたが、現代的な感覚でいうとこういった小さなものも竹細工の入門アイテムとしてはぴったりだと思います。

ここからもっともっとすず竹細工の魅力を知って頂ければ嬉しいです。

手提げ籠(籐仕上げ)

いつも幾つか手提げを出してくださる橋本さん。

今回もかなり凝った編み模様を採用しています。

アランニットのように途中の切り替えがモダンで、さぞ手がかかるであろう…

これもまた伝統的な編み方の一つだそうですが、とても手間がかかるため今ではほとんど誰もやらないという。

ぜひご覧になってみてほしいもののひとつです。

2019年に訪れた、橋本晶子さんの工房で見せて頂いたひご取りの作業。

(ひご取りの呼称は、地域によって異なります)

まず「竹ひごの幅を揃える」工程。

V字状に固定されているものにはそれぞれ刃がついています。

この間にひごを入れ、押さえて引く。

そうして竹ひご一本一本が同じ幅で揃うのです。

もちろん、ほしいひごの幅サイズは作りたいものによって異なります。

「荒物の道具入れには太めの幅のひご、こちらのお弁当箱は細めのひごを」というように。

ですからひごによって、このはば取りのV字刃物も「間の幅の調整」をする必要があるわけです。

次はひごの肉をそいで厚みを揃える工程。

ここも機械などは使わず、刃物でそいでいきます(方言では「へぐ」と言ったりもします)

作業をしながら、橋本さんが

「最近は熱帯化が進んでいるみたいで、すず竹も柔らかくなっているからあまり薄くし過ぎないように気をつけている」

と言って、しなり具合を確認したり。

そもそも「厚みを揃える」というのは「しなり具合をできるだけ均一にする」という意味があるのでしょう。

そうすることで編む工程で編みやすさに繋がり、出来上がる品の実際の使い心地や強度に繋がるのです。

しかし竹だって個体差もあり、しなやかなものから硬めのものまでいろいろあり、この一本一本を見極めながら作っていくのは大変なこと。

作るものによってはこの竹ひごが100本必要な時もありますから、ひご100本作るというのはかなりの肉体労働。

竹細工は材料8割、なんて言葉もあります。

今までも竹ひごの話はうざいくらいに書いてきましたが(苦笑)、ひごの長さ、幅、厚みを揃えるのは本当に大切な工程です。

それは何故か。

①美観

編み上がった時の美観のため。一定の法則により端正な編組模様を生み出すわけですから、たかが数本であっても不揃いな竹ひごが混じってしまうと竹細工最大の魅力が損なわれてしまいます。

②編みやすさ、強度

編む工程で竹ひごの仕上がり精度が不揃いだと編みにくい。厚みやしなやかさが大きく違ってしまうと、ぶ厚いとしならなくて編めないし、薄かったら折れてしまいます。作業の効率も落ちます。そして出来上がったものの強度もまちまちになってしまいます。

これ以外にもあると思いますが、最終的に良いものを完成させるための下積みや下ごしらえ工程が、かなり大きく左右するのが竹細工だろうと感じます。

ほかにも年ごとに収穫時期によっては、竹の変色スピードが速い遅いなどもあるそう。

「編んだけど、思ったより早く茶色くなってしまったのですず竹らしくないから、展覧会に出すのをやめたものをあるんです」

とおっしゃっていました。

もったいないかもしれない。

けれどそういった細やかな見極めの積み重ねが今まで長く続いてきた岩手すず竹細工の伝統であり、そして一人のつくり手として橋本晶子さんが作り出す竹細工の「丁寧で誠実な美しさ」そのものなのでしょう。

ふつうの 少し先の 風景 ⑤

金城 貴史(きんじょう・たかし)略歴

1981 兵庫県西宮市生まれ

2010 長野県上松技術専門校木工科修了

2011 奈良県にて匙の製作を始める

2016 岐阜県中津川市に移住

2021 現在同地にて製作

金城さんを初めてお見かけしたのは、京都の知恩寺での手づくり市だったような気がしています。

はっきりした記憶じゃないのは、その当時行く先々のクラフト系のイベントや市で何度もお見かけしていたから。

どのイベントでだったかな、と記憶の糸がこんがらがっている。

金城さんが独立されてほやほやの2011年頃、私もいろいろなイベントを巡って歩いていた時期、偶然お見かけしていたのでしょう。

初めて話したのは、たぶん静岡手創り市だったでしょうか?

お顔は見かけていたのに、話しかけるまで結構時間がかかりました。

あの時お話することができたから顔見知りにもなれましたし、こうして今回の展示まで続いてきました。

本当によかったなあとしみじみ思います。

以前使用していた材はもう少し多岐に渡っていた覚えがありますが現在はもっぱら写真のイタヤカエデを使用されているそうです。

分厚い。

(あとは制作に応じてヤマザクラや栗等々、異なる材も入れていらっしゃいます)

木の肌がきめ細やかで、独特の光沢を放つ木目が特徴的です。木材の中でもカエデは堅い部類に入ります。

せっかくなので、金城さんがメールで説明してくれた文を引用します。

*****

ちなみにお送りしたイタヤカエデの板ですが、あの厚みだと、

チョークで囲んでいる部分は、

黒い箇所はカエデ特有の金条(カナスジ)

カナスジは強度的な問題はないので、

*****

匙の素地を仕上げする時、大概の制作方法ではサンドペーパーを使って表面をなめらかにすることが多いです。

しかし金城さんはご自身でよく研いだ切れる刃物でこつこつと彫って仕上げまで持って行っているので、彫った跡が荒れることなく本当になめらか。

サンドペーパーを使うことは今もないそうです。

手に取って間近で見た時に「これ、サンドペーパー使ってなくてこんなになめらかなの!?」と驚愕し衝撃を受けたことをよく覚えています。

刃物を砥ぐ、ということも実はひとつのかなり大きな技術です。

木工で食べているプロのつくり手さんでも「刃物砥ぎは苦手」という方もおられます。

刃物を研ぎ澄まし、その刃物を扱う技術も、これまでの年月をかけて高め磨いてきた金城さんの姿勢。

制作の基礎を支える部分をおろそかにしない、ということにとても信頼を寄せています。

堅い材でも、よく切れる刃物であればより美しく滑らかに切削することができますし、イタヤカエデと金城さんの刃物はすごく相性がいいだろうなと思います。

作品紹介

大きいほう| 匙A、フォークA(古色) イタヤカエデ

小さいほう| 匙a、フォークa(弁柄) イタヤカエデ

西洋アンティークカトラリーを想起させる佇まいで、その通りにヨーロッパ圏で見られるような金属製カトラリーの意匠が看て取れるシリーズ。

正面からは首もとのエレガントにシェイプされた姿が優美。

しかし横から見たフォルムは以外にもしっかりとした太さを持ち、木という素材が持つ生命力や力強さが溢れている。

小さいほうのフォークaはケーキフォークとして使えるような造り。

刺す部分の左側だけが少し太く作られていて、横にして堅めの菓子や果物を切り分けようとする時もここでしっかり押したり切ったりができる。

匙C(古色) イタヤカエデ

頭部分は楕円の丸みが広々としている。

たっぷりと掬える印象で、人によってはカレースプーンによさそうと選ぶかもしれない。

柄は細身だが、握りこんでも疲れないような丸みが軸から柄の先までを優しい線を描いている。

全体がとても微妙なカーブを描いていて、口の中へ運びやすい感覚を覚える。

写真だと平面的に見えるかもしれないが、実際はゆるかな曲線が印象的で美味しい食事をすいすいと心地良く口中へ運び込んでくれそうである。

大きいほう|匙B(古色/弁柄) イタヤカエデ

小さいほう|匙b(古色/弁柄) イタヤカエデ

匙とレンゲの中間のような匙である。

そのせいか、和食や中華の料理にはこの匙を合わせたくなるかもしれない。

たっぷりとした首もとは健やかな印象と同時に、耐久性も抜群の形状。

ちょっとやそっとのことでは動じず、折れにくいはず。

お子さん用のはじめのお匙として使わせてあげてもぴったりだと思う。

ジャム匙(無塗装) 右利き用

写真左から クリ、カキノキ、ブラックウォルナット、ヤマザクラ、ホオ

このジャム匙は、かなり以前から金城さんが作っているアイテム。

くるんとした様子が、タツノオトシゴとかワラビとかゼンマイとかをいつも思い出させる。

そして木材の本来の色をそのまま生かし、見せてくれる無塗装の状態。

木という自然素材のピュアな魅力、プリミティブでユーモラスな全体とディテールの形状と佇まいは、金城さん独特だと思う。

へらになる部分の柔らかな膨らみとなだらかに削られた凹凸は、いままでの経験と感覚から湧き出しているのだろう。

ジャムやスプレッドを優しく、そしてなめらかに塗ることのできる動きを感じてほしい。

匙D スープスプーン(古色/弁柄) イタヤカエデ

金城さんのスープスプーンは円。

楕円より、おおらかで素朴な印象を覚えるかもしれないがたっぷりとスープや具材を掬って食べたいなら円が良いと思う。

単純に掬う部分が広々としているから、雑に使って食べたとしても快適に掬えるはずだ。

使いにくいというストレスを感じることもほとんど少ないだろう。

首もとできゅっと細くなっているが、横から見ると実はかなりしっかりした太さを持たせているのでやはり折れにくく丈夫な造り。

細身だけれども、柄全体は柔らかく角を取ってあるし美しく丸みを帯びて彫られており、手への当たりも優しい。

どんな年齢の方にも安心して使って頂けるはず。

蓮華(古色/弁柄) イタヤカエデ

使いやすそうで美しい蓮華をずっと探していた。

そしてようやく出逢うことができたのでもう困ることはないだろう。

すくう部分は少し浅めになっていて、口抜けもとてもいい。

口に含んでもすっと抜けていってくれる。

スープだってご飯ものだってラーメンだってなんでもいける。

柄の造りもため息が出るほど美しい。

柔らかに徐々に膨らみ、中心には筋が通り、丘のような稜線を描いている。

稜線のような彫りは裏表に施されている。

力強い自然の一風景のような造形美を手にしている気になって思わず見とれる。

物愛に浸ってしまう蓮華。

この金城さんの匙の色と塗装の質感も独特だなあと興味がありました。

赤みがあるほうが弁柄、深い茶色は古色という呼称です。

とても柔らかい色の乗り方をしているので、初見では漬け込んで染めているのかなと思いました。

ポイントは最後に行う一回だけの拭き漆じゃないかと個人的には見ています。

これがあるからこそ、柔らかなふわあとした光沢が出ているのでしょう。

オイル系の仕上げのつややかさとはまた違った魅力の、ほのかなつや。

とても品を感じます。

洋の要素が強いデザインのものでも、どこかしらに日本的な懐かしさを思わせるのは、古来から日本で使われ続けてきた素材で色づけをしているからかもしれません。