読み物

井上茂 こころの風景 ③

“僕の『井上

今回3年ぶりに個展をして頂く愛知県在住の井上茂さん。

2016年のある日、突然自作を携えて百職を訪れてくださったのがきっかけでお取扱を始めることになってからもう6年が経とうとしています。

それからは、日本各地のみならず海外でも作品がお取扱されるようになり、ご自身もあえて変化を求めながら様々な挑戦をし続けていらっしゃいます。

自分の中の「井上茂」という意味はなんぞやと考え、並行しながら夢中で手を動かす日々。

これまでの道のりと、現在とこれからへ向ける少年のようなワクワク感を交えながら、井上さんが溢れる思いを語ってくださいました。

○陶芸家の存在を意識したことも全くなかった

最初は別に焼き物って全然興味があったわけではなく、

ほとんどお祭り騒ぎみた

それに物を作るのが好きだったんです。あとやっぱ土とか石

器とか興味があったわけでは全然なくて、陶芸家の存在を意識したことも全くなかった。ただ(窯番だけじゃなくて)

で、体験でちょっとやりたくて器が作りたいのか、とりあえず教室

最初は窯を焚いてるだけだったのが、

あと穴

同時進行で器を作ることを習っていて。教わった先生に『井上

※1 常滑(とこなめ)

愛知県常滑市は中世最大のやきものの産地。知多半島には500以上の古窯跡が発見されておりいかにこの地域でやきもの生産が盛んだったかがわかる。常滑は庶民向けの量産品が多かった。手間を省くために、常滑では釉薬を使わない焼締が行われ、古くから穴窯(穴を掘っただけの簡素な窯)で焼き上げる。そのため燃料の藁などが多く器に降りかかり、自然な釉薬となった。現在は朱泥の急須が多く作られている。

→その2へ続く

井上茂 こころの風景 ②

一問一答|“赤い土(ひねくれ

「なんで見るモノ感じるモノがあるのだろうと思う事があります。本当はなんにも無いのかもしれない。そんな事を考えると、ちっぽけな自分を感じます。生きる意味をひたすらに考えた時もありましたが、無な事かもと思うとそれすらが意味の無い事やもしれません」

と井上さんはメールの返事に書いていらっしゃいました。

生きることを真摯に考え、その傍らにあった作陶。

Q&Aの中で「ひねくれた土を使うのが好き」と答えていた井上さん。

それは生き方や作陶の仕方は決して一つの答えだけでなく、曲がりくねった道を行くことを連想させました。

それらに夢中に取り組む井上さんの人間臭さや、健やかな気配も色濃く感じ取ったのでした。

質問1

自身の制作をする上で、もしくは日々暮らす中で大事にしている本(映画や映像でも)はありますか。

井上 ―「あの世で聞いたこの世の仕組み」雲黒斎

自分が一番辛い時に何回も読んだ本です。

質問2

仕事をしている時によくかける音楽などはありますか。

井上 ―米津玄師 ホールジー

洋楽を聴いている事が多いです。

井上さんの作陶道具「丸コテ」。

井上「がさがさの原土ですぐに削れていきます。しかしギリギリまで使っています。万物は生きていると思う事で出来上がる事がありますのでそれを大切にしています」

質問3

座右の銘や好きな言葉、大切にしている言葉があったら教えてください。

井上 ―「諸行無常」

こんな境地になれたら良いですね。

質問4

仕事する上でご自身で大事にしているものを教えてください。

井上 ―閃き、思い付き

たまに頭の中に降りて来る事があります。上手く説明出来ませんが。

質問5

今回の展示で出される作品について何か思い入れのあるシリーズや釉薬があれば教えてください。

井上 ―粉引、灰釉

最初にこのシリーズが好きで作り出した器です。赤い土(ひねくれた土)を使うこの種類が好きです。特別な素材ではないもの。

井上茂(いのうえ・しげる) 略歴

1968 愛知県生まれ

2010 常滑市にて独学で作陶開始

2016 独立開窯

井上茂 こころの風景 ①

この三年のうちに、

井上さんといえば、原土を探求したり、

一方で、その心や独特の感性も、

今回の個展のご挨拶と今後のスケジュールをお送りすると、

「

作為が無い物作りはあり得ない事かもしれませんが、

難しく考えずに、とにかく楽しみながら作ってます」

綴られていたのは澄んだ素直な言葉で、

心が強かろうが弱かろうが、やりたいことがある、

日々浮き沈みすることがあっても、

つくり手の井上さんの、素直で一途な心の風景を映し出す器。

使う人の、日々の心の風景を映し出す器。

喜びにあふれる日の食卓、時に悲しみに沈む日の食卓でも、食が、

新作のヒビ粉引のうつわ、

森谷和輝 origin ⑥

作品紹介|The case of Kiln-slumping キルンワーク スランピング

「熱でかたちが変わっていくところ。自分で曲げているんじゃなくて熱や重力で落ちたり曲がったりしていて、なんか手もとでじゃないところでかたちが変わっていくのが面白い。あとで冷めて手に取って見られる、観察できる、痕跡みたいなのを探すのが一番楽しいかもしれないですね(森谷)」

作品|葉皿

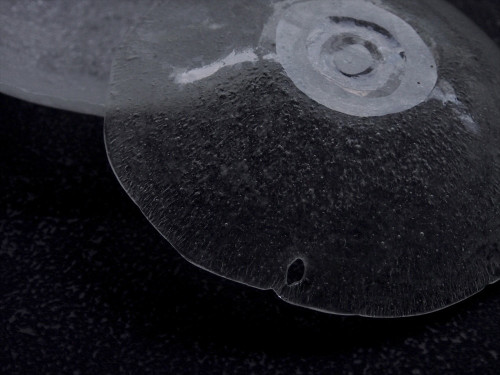

定番となりつつある葉皿。

ガラスが重力に沿って融けていく動きを利用して作られている。

円い板ガラスを用意し、型の上に円板ガラスを載せる。

焼成すると、そのふくらみに沿ってガラスが融け、丸みを帯びた形が出来上がる。

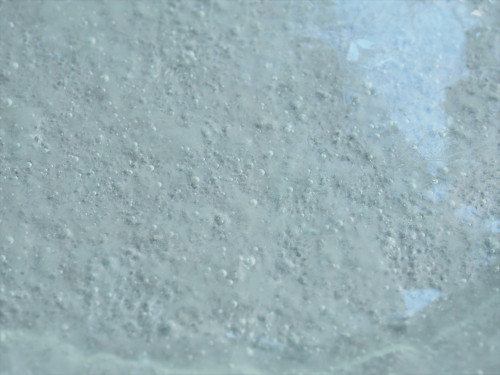

ガラスの中の気泡も伸びていっているのが見える。

ガラスが収縮したようなしわが寄ったようなテクスチャーもある。

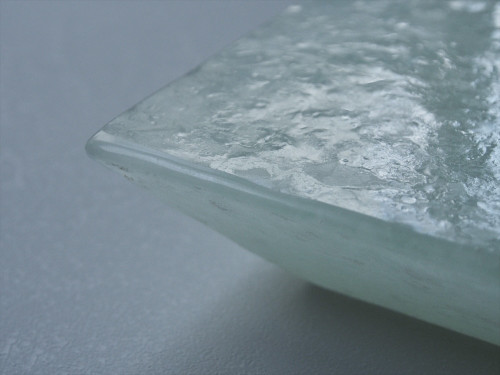

作品|クリア皿LL

作品|楕円皿M

流れ、落ち、広がり、収縮し、動いてゆく。

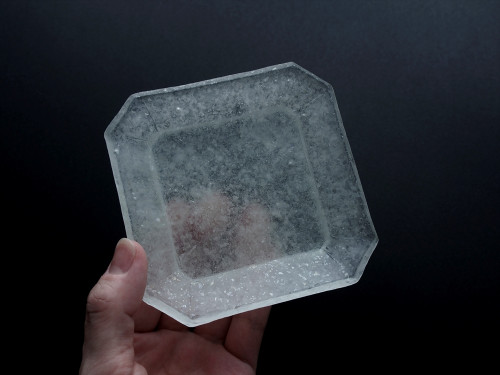

作品|八角リム皿

予測可能な範囲でコントロールしても、あとはガラスの動き次第。

ガラスに意思があるとするならば、それと対話し、観察する。

作品|長皿、クリア皿LL、八角リム皿

ひとつひとつの個体差が大きいが、その揃うことのない偶然性さえも楽しさや美しさに満ちている。

森谷さんの場合廃蛍光管リサイクルガラスのカレット(破砕し欠片状になっているガラスのこと)を使い、まずは板ガラスを作る。それを型の上に載せて焼成し自重によって成形させる。この技法はスランピングと呼ばれ、スランプ(slump)から由来している。

またスランピングの一種で、ガラスを熱で融かし穴に添って曲げ落とす「

森谷和輝 origin ⑤

作品紹介|The case of Kiln-casting キルンワーク キャスティング

「ガラスがゆっくり流れている感じ。本当にゆっくり融けていくんです。その流れているのを感じられると『ああ、きれいだな』と思っちゃう。ガラスの厚みの中に泡の動きがじわりとなっていて閉じこめられている感じです。そこがすきです(森谷)」

作品|台形

森谷さんはキルンワークの材料にしているかけら状のガラスを、粒度によって何種類かに選別している。

作品|球

キャストではきっちりとしたかたちのものも作りやすい。

よりきれいなかたちに仕上がるように選別した中でも細かい粒度のガラスを、型の細かい部分に詰めるようにしているそうだ。

角取皿など、角が多いうつわのシリーズがその例だ。

細かい粒度のガラスは融けると透明度はあまり高くない。

作品|角取皿

うつろうようなほのかな明るさの中に、静かに密な様子で泡がとどまっている。