読み物

Carpe diem ②

岡さんとはしもとさんによる2017年の10月の終わりに開始した二人展〈暮れる秋、近づく冬〉。

当時のフライヤーに寄せた文章の中の一節ではこんなことを書いていました。

「今回は女性ふたりの展覧会です。陶芸のはしもとさちえさんも、竹の岡悠さんも、最初は百職のお店に作品を持ってきてくださったことがきっかけでお付き合いが始まりました。またはしもとさんも岡さんも、それぞれ一児と二児のお母さんという横顔をお持ちです。陶と竹で素材は違いますが、ともにその作品の中には明るいのびやかさやもの柔らかさを宿しているように感じます」

あれから5年半が経過し、当然のようにお二人にも様々な変化があった一方、あの頃と変わっていない点も。それは、お二人ともものづくりだけに注力するのではなく、一人の家庭人として過ごし、楽しみ、その日その日を生活することもとても大切にしていることでした。

その日を摘む、という意味の〈Carpe diem〉という言葉を今回の展覧会ではタイトルにしました。

お二人には今回、制作について、そして少しだけ日常に触れる《5つの質問》をさせて頂きました。

そこから、岡さんもはしもとさんの素顔…その日その日を摘み、人としての年輪が重なり、作るものにも反映されて、今もなお少しずつ深化と進化を繰り返していることがゆっくりと読み解けてきたように感じました。

この日岡さんがつけていたピアスは、長女である小学生の娘さんが前の日に貯めていたお小遣いでプレゼントしてくれたもの

――岡さんは竹工のどのあたりに魅力を感じて今の道に入りましたか?

岡「私は何かを〈編む・組む〉ということと〈自分の手で一からものを作る〉ということが小さなころから好きでした。編み物も祖母から教えてもらい好きでしたし、何よりも覚えているのは、(NHKの番組である)おしゃれ工房のテキストに載っていた広告を丸めて作るゴミ箱に一人で取り組んだことですね。チラシを細長い棒状に丸めて材料にし、それを菊底の様に編むものでした。小2くらいだったと思うのですが、自分でだれの手も借りずに何かを作り上げることにとても夢中になる経験をしました。結局それは紙くずになりゴミ箱が完成することはありませんでしたが、本を読んだときに感じた〈自分の手と何の変哲もない材料のみで形あるものが完成する(かもしれない。今ならあんな雑誌に載っているものを素人が作り上げるのは不可能と理解しますが)〉というのに感動したことが、今の道に入る最初のきっかけです」

――ご自身の制作や作品の「土台」となっているものは? すぐに見つけることはできましたか?

岡「土台、ベースとは物理的なものをいうのか精神的なものを語るのかで変わってくると思うのですが、物理的な土台はこの健康な体です。当たり前すぎて読む気がしませんね、すみません。技術の基礎という意味だとしたら材料作り、竹割です。竹細工職人なら十中八九そう答えると渡邊さんも思っていることと思います。精神的なもの(そんな土台は私の中にしか存在しないのかもしれませんが)なら空想です。こんな竹細工があったらいいな、こんな風に使ったら素敵だなという妄想が私の制作意欲を実物にするのです。きっとものを作る人間ならみんなそうでしょうね」

後篇へ続く→☆

Carpe diem ①

共に家庭を持ち、三児の母である岡悠さんと、

お二人と会ってまず出る話題は、

それを喜怒哀楽を交えながら話す。

京竹細工の岡悠さんは、家事は一気にこなすほうが得意だという。

一方、陶芸のはしもとさちえさんは、

それぞれ性に合うやり方があって、対照的にも思える二人。

けれどどちらも、

Carpe diemはラテン語。

直訳すると「今日という日(diem)を摘め(carpe)」

人間は、常に〈今〉という時を生きている。

過去はもうなく、未来はまだないもの。

過去も未来も、一人一人の〈今〉に包まれている。

過去の事実は事実として存在し続けるが、〈今〉

〈今〉悲しい時を過ごしているならば、

しかし〈今〉が幸福であるならば、

未来もまた〈今〉の状況によってどのようにも変化する。

予測する未来が気がかりで、〈今〉何も手がつかないなら。

〈今〉を十分に生きられず、

未来は〈今〉の投影。

〈今〉を生きることが、未来にもきっとつながることになる。

〈今〉ここで、二人が作る美しい作品を目にし、触れることで、

少なくとも〈今〉を生きるこの時を美しく彩り、

〈今〉を生き、日々の暮らしを通じながら、

サンプルとして届いた作品群には、

未来へとつながっていくかもしれない芽吹きの気配やディテールが

先のことはわからないけれど。

〈今〉を満たす作品を咲かせることは、

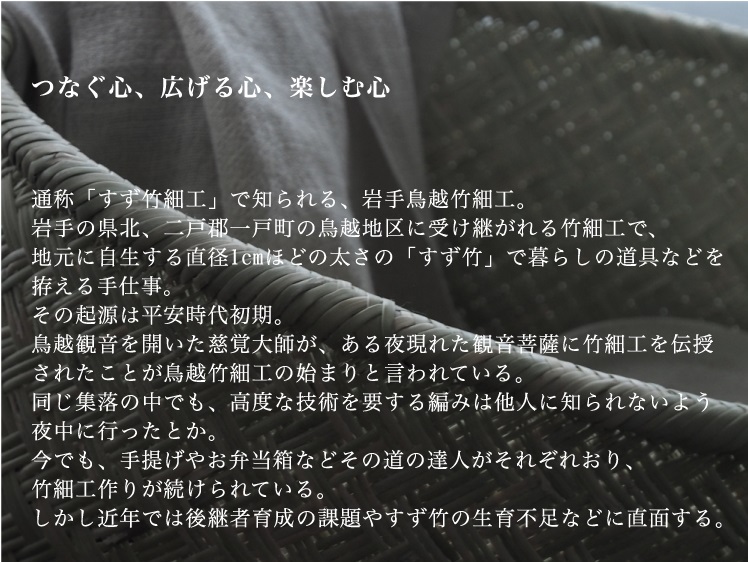

harmonia ⑤

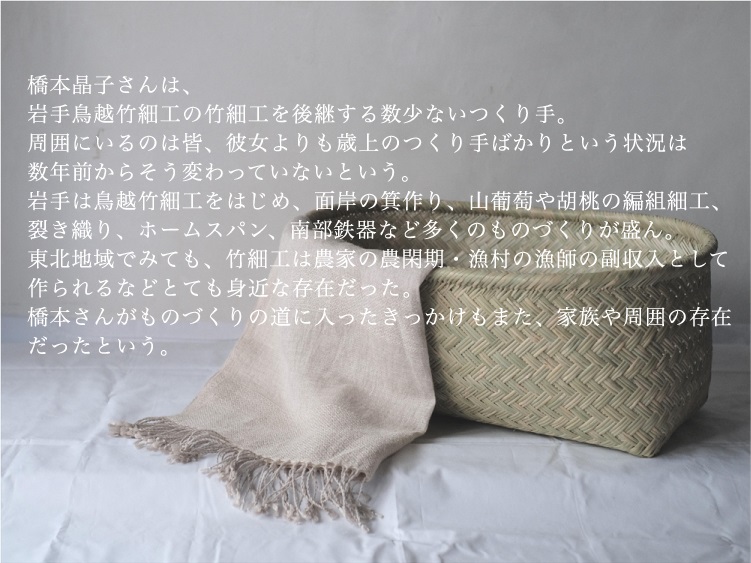

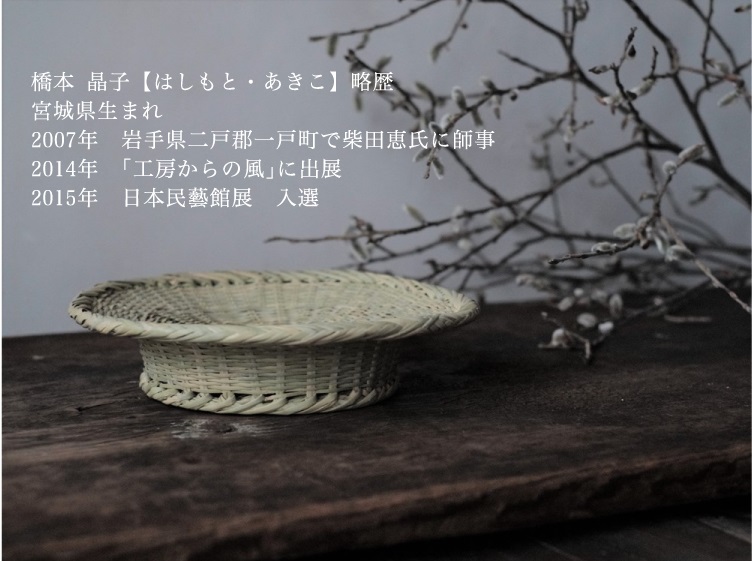

2014年からお付き合いを始めて以来、

出会った当初から伝統的なすず竹細工のほかに、

すず竹細工のつくり手のコミュニティは、橋本さんよりも遥か歳上の70代、

最年少といってもいい橋本さんは、

今回の展示でも「高台付きの蕎麦笊」という、

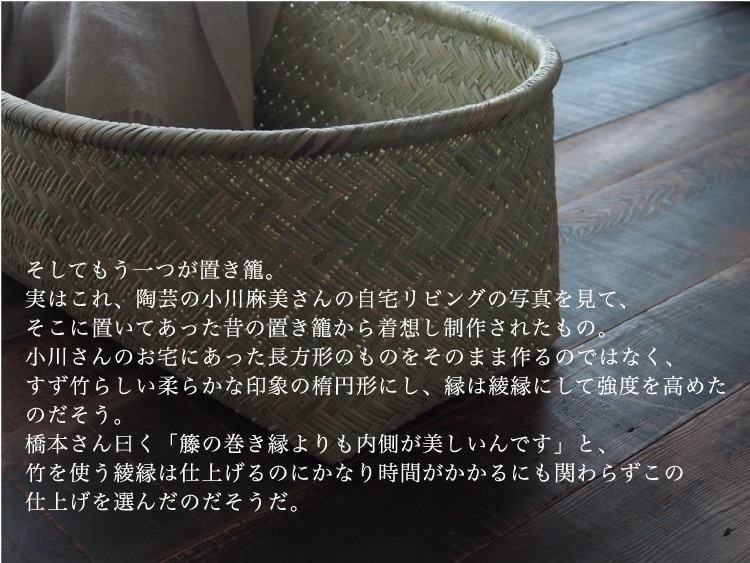

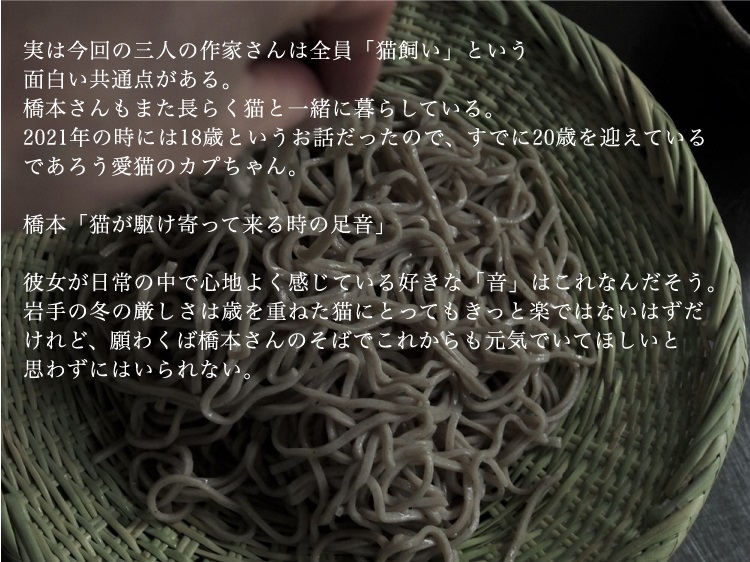

彼女が取り組み大切にしている「鳥越竹細工」の話や取り巻く状況、制作で大切にしているものや考えを通して浮かんでくる橋本作品の深層を知るべく、お話を伺いました。

harmonia 飯島たま×小川麻美×橋本晶子 展

2023/3/25(土)-4/2(日)

12:00-17:30

会期中休 3/28(火)、29(水)

最終日4/2(日)のみ16:30終了

‐ 初日3/25(土)の12:00の部と13:00の部のみ事前予約制

(初日14:00以降及び二日目以降はは予約不要で入店可)

詳細はこちらをどうぞ

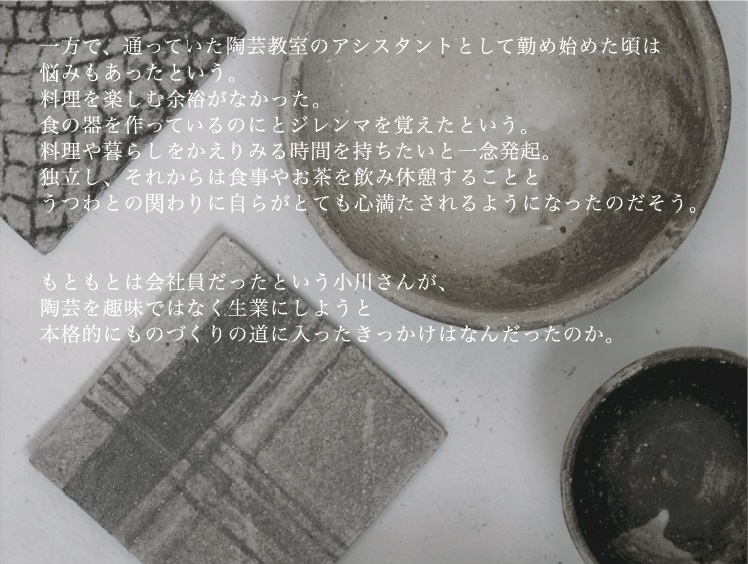

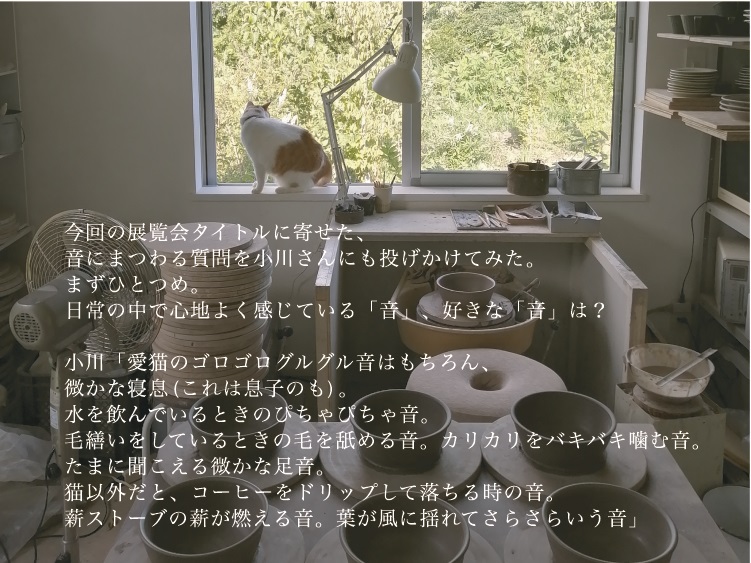

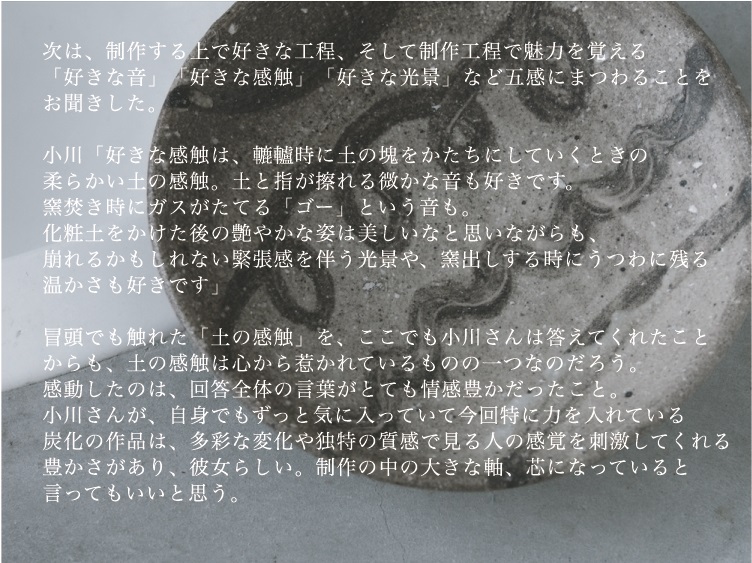

harmonia ④

「陶芸してて楽しいのは土に触れている時だと思う。

私はてっきり〈窯出しの時〉が、

ただ、よくよく小川さんという人のことを思い浮かべると、

陶芸ではないけれど、小川さんは庭づくりや家庭菜園などの土いじりもとてもお好き。同じく草花が好きで、庭造りを楽しんでいるお母様の影響を受けてい

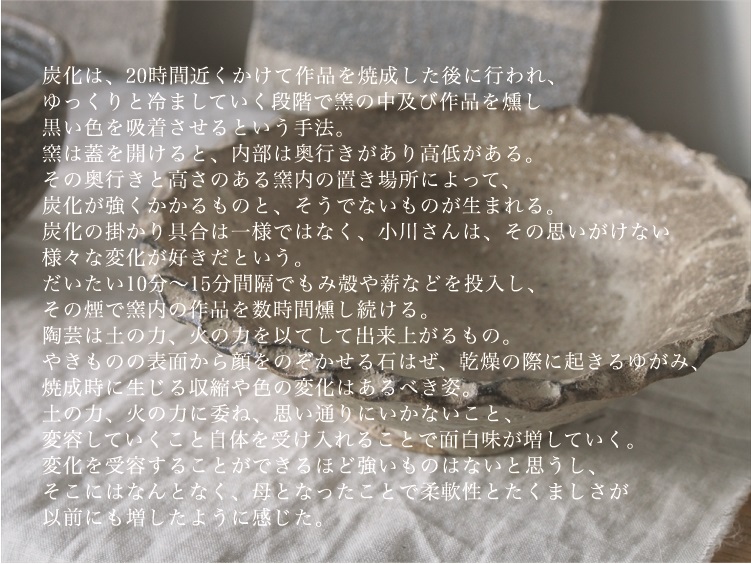

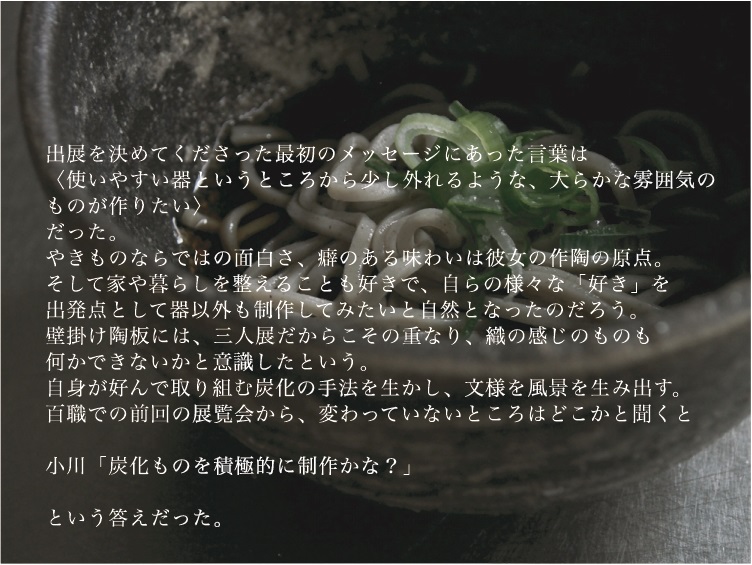

土の気持ちよさや魅力をよく知る小川さんのうつわは「土の良い香り」がしそうなものばかりです。特に炭化焼成や黄粉引のうつわなどは土の粒感を残した粗い信楽の土を使い、黒やグレー、ベージュ、淡い黄色などのナチュラルな色合いは使いやすく、料理を引き立ててくれます。

料理上手なだけに日々の料理を載せるうつわが抜群に定評のある小川さん。

それに加えて今回は、展覧会という特別な場所だからこそもっと挑戦したいと、炭化焼成のやきもので暮らしの中で絵のように飾れる「陶板」を用意してくれています。

そう、小川さんの炭化のやきものの魅力は、焼成時の独特な色彩変化にあります。

まるで墨で描いたかのような色合いやグラデーションで、その世界を今回の展示ではより一層深めてくれそうです。

そんな小川さんの制作の素地となる、人柄や暮らしぶり、感性に迫ってみたいとお話を伺いました。

harmonia 飯島たま×小川麻美×橋本晶子 展

2023/3/25(土)-4/2(日)

12:00-17:30

会期中休 3/28(火)、29(水)

最終日4/2(日)のみ16:30終了

‐ 初日3/25(土)の12:00の部と13:00の部のみ事前予約制

(初日14:

詳細はこちらをどうぞ

harmonia ③

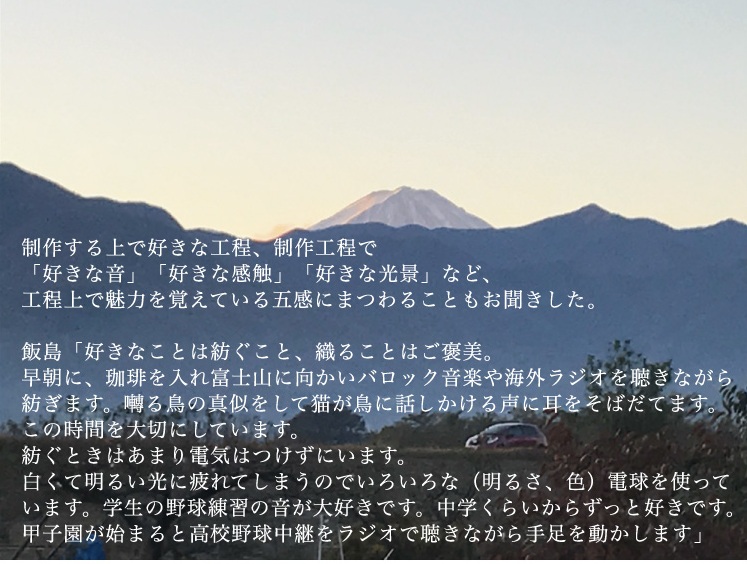

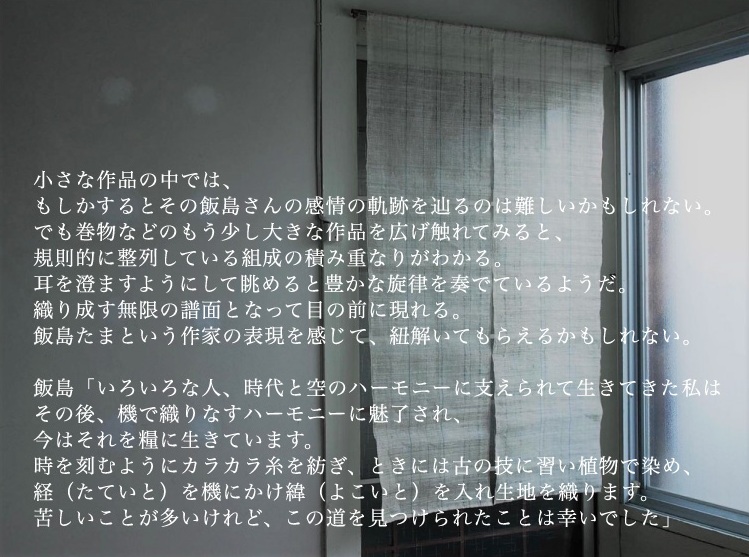

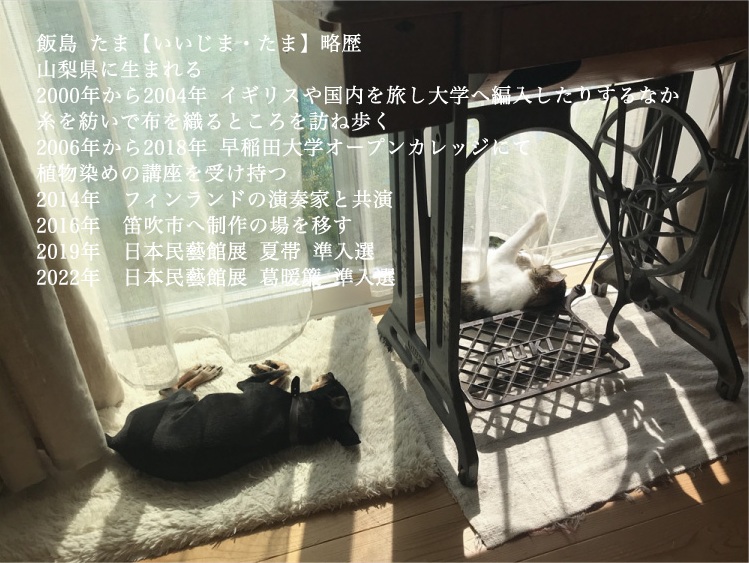

染織テキスタイル作家の飯島たまさんの作品づくりは大別すると〈

紡ぎ・染め・織りと、

今回の展示ではコースターやクロス、ブックカバーなど、

近年取り組んでいらっしゃるイギリスやヨーロッパ由来とも言われ

飯島さんのルーツのようなものでもあり、

飯島さんならではの制作スタイルやつくり手に至るまでの経緯、今回の展覧会タイトルにちなんだ音や五感についてなどの話を通して、飯島さんの作品を紐解く手がかりを求めてお話を伺いました。

harmonia 飯島たま×小川麻美×橋本晶子 展

2023/3/25(土)-4/2(日)

12:00-17:30

会期中休 3/28(火)、29(水)

最終日4/2(日)のみ16:30終了

‐ 初日3/25(土)の12:00の部と13:00の部のみ事前予約制

(初日14:

詳細はこちらをどうぞ