読み物

Fail better,Wonderful happens. ①

【私たちは物の中に何を見て、どう価値を見出し、寄り添い、共感し、選び取るのだろう?】

フィンセント・ファン・ゴッホの絵画「星月夜」。

当時ゴッホ自身は、これは抽象絵画の失敗作と周囲に告げ、売りに出すことなく自分の手元に置いたままにしていたそうです。

しかし歳月を経て日の目を浴び、深い精神性や星降る青の夜空の自然美は広く愛されるものとなっています。

これまで訪れた作家たちの工房でも、世に出されないままの品々を幾度も目にしてきました。

そこには完品とはまた違った不思議な存在感や魅力がありました。

完成したものの強度や使い易さ、デザイン等、公共的観点から商品には適さないと判断しはじかれたもの。

ゆがみや割れが生じたり、制作過程で色や佇まいが計算外だったもの。

遥か修業時代に自由な感覚で制作し、そのままお蔵入りとなったもの。

世に出せなかった作品は決して無駄にはなりません。

タイトルのFail better(前より上手に失敗すればいい)の「失敗」は、ブラッシュアップへと繋がるものです。

失敗しても前よりきっともっと良くなる。

本展は、世に出せなかった作品群から作家自身が選んだ二つとない特別な魅力を発しているものたちを集めます。

また販売は「お品の金額をご来場の皆さま自身に決めて頂く」方式の展覧会とします。

たくさんの物、情報、そして価値観に囲まれる現代社会。

本当の意味で、自身の価値観で選び取り、自らの眼で目の前のものと向き合うことが難しくなってきているかもしれません。

世には出されなかったものとの邂逅を通じ、誰のものでもない「自身の中に存在する価値観」との新たな出会いと再発見。

ご来場の皆さんと作家と百職が一緒になって作り上げたいと企画した、体験型・参加型の催しです。

素材や技法もそれぞれの11名の作り手たちの、惜しくも世に出されなかったものたち。

皆さまの価値観を新たに刺激し、誰かの心に響くものがあるようにと願っています。

はじまりまたはおわり おわりまたははじまり ⑤

通奏低音のように。

それは物事の底流に在るもので、気付かぬうちに知らぬ間に、もの全体に影響を与える。「もの自体」だけではなく、根源となるその作家自身の存在は欠かせない。それだけに作品のみならず出展作家さんのことを少しでも知って頂きたいという思いがいつもあります。

今回は1人×1ユニットから成る展覧会です。

タイトルや展示テーマから取った「初めて」「(物事が続く)継続」を織り込んだ一問一答。

作品を紐解く手助けや愛着を深めていく

Q1.はじめましての方に向けての、経歴とは違う自己紹介をお願いします

Q3.同じように陶芸を新たに志したい方に向けて「

A3.体が元気。心も元気。体調管理を大切に。

はじまりまたはおわり おわりまたははじまり ④

通奏低音のように。

それは物事の底流に在るもので、気付かぬうちに知らぬ間に、もの全体に影響を与える。「もの自体」だけではなく、根源となるその作家自身の存在は欠かせない。それだけに作品のみならず出展作家さんのことを少しでも知って頂きたいという思いがいつもあります。

今回は1人×1ユニットから成る展覧会です。

タイトルや展示テーマから取った「初めて」「(物事が続く)継続」を織り込んだ一問一答。

作品を紐解く手助けや愛着を深めていく

Q1.はじめましての方に向けての、経歴とは違う自己紹介をお願いします

A1.幼い頃から何かを作ったり描いたりすることがなんとなく好きでし

A2.最近初めて知って腑に落ちたことなのですが。

そんな中最近仕事中に流していたラジオ番組で、展覧会等で仏像達

Q3.同じように陶芸を新たに志したい方に向けて「

A3.納期を守ることです。

Q4.これまで継続して今のお仕事をされてきたと思います。

A4.一つのことを続けている中でこの世のものごとは共通していたり繋

Q5.これから深まっていく冬で、一番好きな食べ物を教えてください

A5.お餅です。私の実家では昔から大晦日の前の日に餅をつき小さな鏡

はじまりまたはおわり おわりまたははじまり ③

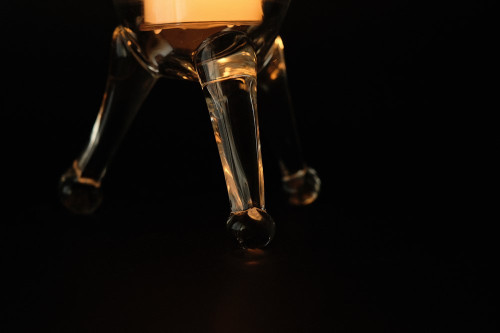

豊かで澄み切った水のような透明ガラスと、湯気のようにあたたかな白の耐熱ガラスで制作するとりもと硝子店さんの鳥本雄介さんと由弥さんが暮らすのは京都府京丹波町。

お二人にもそこで暮らす中での冬の風景や風物を訊いた。

「次の冬が引っ越してからの最初の冬になるので、楽しみにしているのです。

どんなところにどんなふうに雪が積もるのか。

どこで雪遊びをするのか。

ワクワクしてます。

冬の空気、光の具合が好きですね。

冬に流れる川の水の色は少し青みがかって見えます。

光の強さや角度のせいかなと思っています。

それとキンとした空気。

冬ならではの透明度の高い空気を思い出しました。

──鳥本雄介」

「2月生まれの私にとって冬はとても身近です。

雪、薄氷、氷柱、霜柱等々、水が映す冬の情景は次々と変貌して美しく、私を捉えて離しません。

雪深い富山で暮らしていた頃、雪は白ではなく、透明の集まりである事を体感してから、更に冬が好きになりました。

降り続く雪が、街灯に照らされて雪野原に描いた一面の降る雪の影。

いつか形にしたいと想い続けているシーンです。

今も雪深い地域に暮らしています。

冬に再会する度に新しい透明と出会っているように感じています。

もうひとつ挙げるとしたら赤でしょうか。

夕日で切ない程茜色に染まる山は『明日は雪になるよ。』と伝えてくれます。

冷たい空気を頬に感じながら見る茜色は神々しさを孕んでしみじみ沁みます。

薪ストーブの火の赤さやストーブに手を伸ばす小さい人達の真っ赤なほっぺや冷たい指先の赤さといったら!

冬の赤色は透き通って澄んでいながら強く芯から燃えて暖かい。

そんな感じです。

──鳥本由弥」

はじまりまたはおわり おわりまたははじまり ②

銀彩で描かれたどこか愁いを帯びた動物たちと、触れたら溶けてしまいそうな白が印象的な磁器作家の竹村聡子さんが暮らす長野県飯田市。

彼女の冬の風景や風物を訊いた。

「積雪の日の晴れの早朝と真夜中が好きです。

一面真っ白に降りしきった雪上に太陽と月の明かりが照らされて、どの季節よりも一日中外が明るい景色に毎年飽きることなく感動します。

またその雪上に残る明らかに犬猫以外の野生動物の足跡があると、普段こんな場所を駆けているのかと彼ら息遣いのようなものを感じられることも嬉しいです。

私の住む土地は干し柿の産地で辺りは柿の木が多いのですが、冬場は野鳥たちの餌が少なくなるので鳥たちのために柿の木に少し実を残してある光景も好きです。

──竹村聡子」