読み物

冬の家 ①

長いような夏が過ぎ、秋は短くてあっという間。

そしてまた季節は長い冬へ。

冬の家にあるもの。それは、もしかすると〈

冬は案外長い。

その時間をどう過ごそうか、ゆっくりと冬支度をしていく。

冬のおいしいものを味わうために選ぶうつわ。

決して必需品ではないけど長い季節を過ごす上でそばに置いておき

機能的かどうかはわからないけれど、

必要不可欠から、ちょっとだけはみ出しているものたち。

でもそれも結局、人によって〈必要不可欠〉なものと変換される。

展覧会「冬の家」は、

濵端弘太 木を見て我を見る ⑤

恒例のロングインタビューシリーズ。

今回も展覧会をして頂く木工作家の濵端弘太さんにお話をお伺いする機会を頂きました。

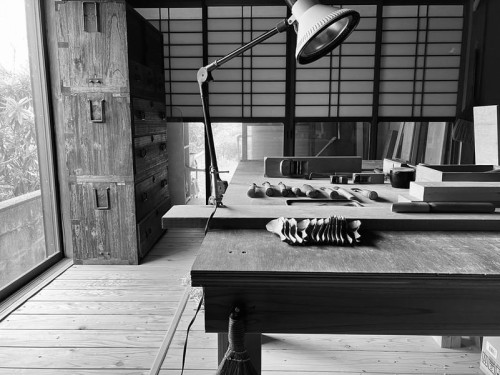

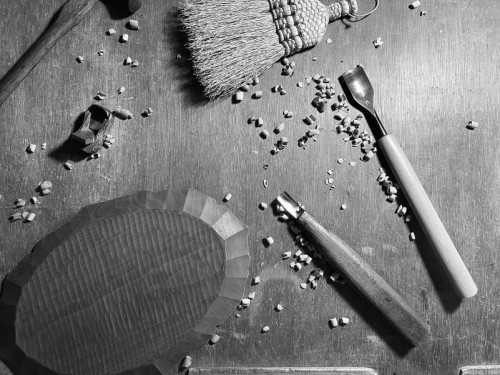

インタビューというより、作業中の濵端さんの仕事をみながらお話をしたという今回です。

時折作業に見入ってしまったので、話と話の間に空白があったり、唐突な質問もあります。

漆を塗る作業を人に見せるのはそういえば初めてということで、まずは自分が埃っぽくないかどうかがとても気になりました(笑)

そこまで口数の多いタイプではない濵端さん。

仕事をする姿から見えてくること、そこで生まれたやり取り。

行ったり来たりする対話の中で、徐々に濵端さんの人柄や考えなどが浮かんできたのではないかなあと思います。

濵端:漆は生ものなので古いやつと新しいやつを混ぜて使います。古くなったやつは乾きにくくなりがちです。今、炭の粉を入れてます

渡邊:以前から入れているんですか?

濵端:そうですね。黒くするのはいろいろありますけど、僕はいつもこれやってます。

渡邊:いろいろ試してみてこの方法に?

濵端:そうですね。

渡邊:藤嵜先生の秘伝ですか?

濵端:先生はあまり黒ってやってないんですよね。

渡邊:ああ、確かにそうですね。なんか赤いイメージ、朱とか。炭を使う人もいるんですね。すでに調合されて市販されている黒い漆もありますね。炭の粉を使うのは自分で黒の濃度を調整できますが、そういうところが気に入っているんですか?

濵端:なんか色味ですかね。調合された黒に炭を混ぜてもいいんですけど、なんていうんですかね、色が青っぽくなるっていうか。なんて言ったらいいんだろう…なんか不健康な人みたいな(笑)

渡邊:唇が青いぞみたいな。どこか不自然に感じるのかもしれませんね。

濵端:そうですね。気分が悪い黒みたいな。

渡邊:人為的というか。完全な黒は自然界にはないといいますよね。もう少し自然界に存在する黒に近い色を作ろうとしている感じなのかな。濵端ブラック。

濵端:真っ黒にするんだったらお歯黒とかでやるといいと言っている方もいるそうです。結構真っ黒な感じになります。

渡邊:そうなんですね。みなさんいろいろと試してるんですね。今までの作品の中で見てきているのが濵端さんが思っている色なんですよね。少し赤みというか、漆の色を感じる色。

濵端:木の色のところがあったり、黒くなってるところがあったりがいいですね。

(細かい部分の塗りをしながら)

濵端:基本的に塗りにくいところからやっていくっていう。

渡邊:塗りにくそうですね、この側面とか。ただ刷毛さばきが気持ちいいですね、勢いがある。上手いなあ。

濵端:(塗りの)一回目っていうのは(木材が漆を)特によく吸うので、なるべく多く吸わせるっていう。だからすぐには拭かないっていう。だんだん今吸って無くなっていってるんで。

渡邊:夏と冬とで木地の吸収の変化ってありますか?湿度は季節によっても違うわけですが。

濵端:乾燥はそうですね。まあ梅雨とかだったらこうやっている時(塗りの作業中)にもう角が乾いてくるので(漆は湿度がなければ乾燥しません)、あんまり長いこと置いていると拭けなくなってくるんですよね。そういう時はテレピン(テレピン油。松の根から精製される油で漆の溶剤として使用される。松精油とも呼ばれる)使ったり。

渡邊:昔と比べて上手くなったなって思うときあります?学生時代とかと比べて。

濵端:学生のときとは比べられないですね、比べようがない(笑)

渡邊:結構細かくしっかり拭き取りますね。

濵端:そうですね、ダマになったらやり直さないといけないんですよね。

渡邊:その定番の小皿だと何回くらい塗りますか?

濵端:んー、2回か3回ですね。

渡邊:それくらいが好み?

濵端:あんまりやると艶が出てくるので。

渡邊:マットめな感じにしたいと。艶があるものもクラシカルな感じで良いですし、マットなものは現代の作家さんの食器とも合わせやすい印象があります。

渡邊:輪花のお盆は、凹凸があって細かいところも多いから難しそうですね。

濵端:導管が深いんで結構こうやって塗り込んでいかないと。

渡邊:ググググッと力の入れ方が違う。さっきと音が違ってる、グイグイってね。綺麗だね、なんやったらそのままでもいいくらい。難しいだろうなと思うんですけど毎回いつも綺麗やからすごいなと思います。気をつけてる点はありますか? 例えば丁寧にやるとか。

濵端:あまり丁寧にやるっていうもんではないんですね、僕は。

渡邊:なるほど。漆は丁寧にゆっくり塗っているイメージを持っている方も多そうです。

濵端:うんうん。でも僕はもっとこうビャーンって、この上に次のやつ乗せてこの上でまた塗ってみたいな。やっぱ数が多いんで。

渡邊:お椀とかやってる工房はそういう感じの塗りですかね。

濵端:1回目(の塗り)とかだったらそうだと思いますよ。あとカトラリー系とか、箸の柄だったら台の上とかで広げて、でっかい刷毛でバーってやる。ゴロゴロゴロってやって。

渡邊:ええ、そうなんだ!

濵端:そんなぐらいやらないと多分数が追いつかないでしょうね。

渡邊:予想外でした。これ今の塗り方は、思ってるよりも刷毛を素早く滑らかに動かしますね、すごい。

濵端:これだけやっても拭いたときにはまだ木目に入ってないところがあるんで、2回目でそこを全部埋めていくっていう。

渡邊:なるほど、ちょっとずつ。見てる分には綺麗だけどそこは抜かりなく突き詰めるんですね。このお盆の場合はあと2回ぐらい塗りですか?

濵端:うーん、このお盆はどうだろう…あと1回ですかねこれは。やっぱり硬い木の方が仕上がりも早いんで、1回目でかなり吸わせた後はなるべく回数重ねないように。

渡邊:さっきお話してた艶が出ないように、ということでしょうか。輪花のような、こんなに塗りにくい形にしなきゃよかったなって思うことないですか?

濵端:まあ、ありますね。

渡邊:(笑) そうですか。なるほど。良かった、濵端くんも人間だった。このお盆は塗った方がやっぱりいいよなって思ったんですか?

濵端:これは本当のことを言うとあんまり塗るつもりはなかったんですけど、結構反って裏を削ったんですよ。だから厚みが薄くなって補強のために塗ってます。

渡邊:漆を塗るということで反りが少なくなったりとかってありますか?

濵端:んー環境によってじゃないですかね。どんだけ塗っても個展とかで10日とかそれぐらいずっと表向いて置いてたら、まあやっぱりどんだけ塗ってても反るんで。

渡邊:では展覧会の時は閉店したらひっくり返しておいたほうがよさそうですね。

濵端:そうですね、ひっくり返すのが一番いいと思います。

渡邊:次の百職での展覧会は、どういうイメージを持って作ったなどありますか?

濵端:んー、今回は割と前に戻ったみたいな。一つ前(の展覧会)が手乃音さんだったんでその振れ幅がすごいんですけど、結構定番のやつに戻ったかなみたいな。

渡邊:そういう気分だったってことですか?それともお店(百職)が神戸に移ってから初めて展覧会をやるからっていうことで考えてくださったりとかですかね?

濵端:…考えてはないですね(笑) 材料で決めたりはありますね、その時の持ってる材料みたいな。

渡邊:ああ、木を見て彫るって言ってましたよね。一つ一つの展示をどう組み立てていくかを難しく感じることはないですか?

濵端:さっき言ったみたいに材料を見て変わってくるので、それはその時のストックを見てどうやってもできないことってあるよねっていう。

渡邊:そうですよね。(ストックの材料を見て)この材ではこれは作れないな、用途と材が合致していないからよくないな、ということだってありますよね。材は自分で選んで注文されるんでしたよね。好みはありますか?

濵端:ありますねえ、うん。そうですねえ、楢とか…。

渡邊:楢。(ストックが)偏ったりとかは?

濵端:向こうの(部屋にある)ストックも材によってばらつきがあります。使いたい時に楢があんまりないとか、他の材でいっぱいで埋まってる時に(材木屋に)楢がいっぱいあったりとか。

渡邊:その時に市場に何が流通しているかによって手に入るものも違うから、そういうことも起きますよね。

濵端:極端な例でいうと大きいお盆を作りたいなって思ってる時に大きい材がなかったら作れないんで。

渡邊:材を選んでる時は楽しいですか?

濵端:そうですね、ここから何を作ろうかと思ってるところですね。

渡邊:その時間はどうですか?結構好きですか?

濵端:好きと言われれば好きですけど、でもねえ。効率的にやらないといけないんでなかなかいいところばっかり選んではいけないっていう。

渡邊:なるほど、シビアなところがありますよね。

濵端:ある作品だけのことを考えたらこの部分を丸々取りたいけど、でも別の作品を作る想定で木取りしたら2つ取れるから、どうしようかなみたいな。

渡邊:そこが他の分野のものづくりとは違うところですよね。木取り(どのように部材を切り出すか決める作業)の配分は木工ならでは。

渡邊:濵端くん自身の制作の源になっているものはなんですか?

濵端:制作源?

渡邊:原動力。お酒とかなしですよ。

濵端:(笑)。自分の作品ですかね、やっぱり。前のやつを見て、この時はこう思ってたけど、今見るとあんまりかっこよくないなみたいな。

渡邊:そう感じる時もあるんですね。納得して手を付けない作品もありますか?

濵端:そういうのもあります。いや…でもやっぱり変えていってますかね。輪郭とか変えなくても角度変えて高さを上げて立体感がある感じがいいなと思って変えたり。そういうのを見ていると、もっといいのを作りたい、いろいろやりたいなみたいなの出てきます。

渡邊:過去の自分の作品を振り返ったり見直すことが、制作に生きているんですね。

濵端:そうですね。

渡邊:健康的。 健康的というと語弊があるかもしれない。健全のほうが合ってるかな。人に影響されてとか、他のものに頼るんじゃなくて、自分自身をもう一度見つめて、新しい作品づくりに生かすのは潔い姿勢ですね。

濵端:たまにお店に行った時や展覧会で他の方の作品をみた時に、この彫りはうまいなとかっていうのもありますけど、 デザインを学ぶとかはちょっと難しいですね。ガラスとか陶芸とか他分野の作品は、作るもののヒントというよりは、自分が使いたいかどうかって思って見てます。自分の製作に関連付けてじゃなく、そこから離れているような気がします。

(了)

濵端弘太(はまばたこうた) 略歴

1990年長崎生まれ

2011年 京都伝統工芸大学校卒業 大阪の木工家藤嵜一正氏に師事

2014年 長崎市で制作を始める

濵端弘太 木を見て我を見る ④

恒例のロングインタビューシリーズ。

今回も展覧会をして頂く木工作家の濵端弘太さんにお話をお伺いする機会を頂きました。

インタビューというより、作業中の濵端さんの仕事をみながらお話をしたという今回です。

時折作業に見入ってしまったので、話と話の間に空白があったり、唐突な質問もあります。

漆を塗る作業を人に見せるのはそういえば初めてということで、まずは自分が埃っぽくないかどうかがとても気になりました(笑)

そこまで口数の多いタイプではない濵端さん。

仕事をする姿から見えてくること、そこで生まれたやり取り。

行ったり来たりする対話の中で、徐々に濵端さんの人柄や考えなどが浮かんできたのではないかなあと思います。

店主渡邊(以下渡邊):漆部屋は仕事の性質上そんな汚くしている人いないと思うけど、 やっぱり綺麗ですね、濵端くんの仕事場は。 ほんと綺麗。 藤嵜先生(濵端さんが3年間弟子入りしていた大阪の木漆工芸「槌工房」主宰の藤嵜一正氏。大阪府指定無形文化財木工芸保持者でもあります)のところもこんな綺麗だったんですか?

濵端弘太さん(以下濵端):あそこは人数がいるんで、手が回るんで綺麗にすることはできますね。

渡邊:そうなんですね。ここのように一軒家だとこうして使い分けができるからすごい良いですよね。こんな良いところが近くにあるなんて。(5年ほど前に以前仕事場にされていたご実家から徒歩1~2分の場所に新たに工房を移されました)

(濱端さんが作業を始める)

渡邊:これ(漆箆の汚れ)を落としてるの?

濵端:先端を研いでなるべく綺麗に使えるように。ギザギザだったら(漆が)まとまらないんですよね。

渡邊:なるほど。作業を始める前にやるんですか?それとも作業が終わった後にもする作業ですか?

濵端:終わった後はこの溶剤とかがまだ残ってるんで。

渡邊:なら作業が始まる前にやった方が効率が良いってことですね。盆は立派な輪花だね。美味しそうに見えます。

濵端:こういうお菓子ありますよね。何でしたっけ、ハーベスト?

渡邊:ハーベストってありますね。美味しそう。定盤(漆を練る作業台のこと)載せている引き出しのような台はどうしたんですか?

濵端:これは仏壇の台座みたいなやつで。

渡邊:あっはっは!なるほど!そうか、専用のものではないんですね。なんだろうと思いました。

濵端:これいいですよね(笑)

渡邊:ちょうどよく収まってますね。仏壇の上は解体されて?

濵端:はい。

渡邊:箆の感触はものによって違いますか?

濵端:最初は固いんですけど、 糊で固められてるのを叩いて切って削って、こういう風にするんです。これはまだ一回も使ってないやつなんで。

渡邊:なるほど。穂先がちょっとまだ慣れてない。慣らすのに何か特別なことをしたりは?

濵端:柔らかかったら割っていきます。

渡邊:この前の手乃音さん(茨城県つくばの生活道具のお店)の展示はどうでした?どんな手応えがありました?

濵端:んー、そうですね。今まで作ってなかったようなやつを作ってみたんでどうなるかなと思ってたんですけど、割と受け入れてくれて良かったです。

渡邊:ああ、それは嬉しいですね。今までは輪花系に人気が集まる感じでしたか?

濵端:うん、ですね。今回は塗りのものとかも多かったんです。

渡邊:(手乃音さんのインスタグラムの)投稿を見返してきたんです、ここに来る前に。結構ガッツリ漆のうつわという感じも多かったですね。

濵端:まあ木工作家で通ってるんで(笑) 木工のうつわ(漆を用いていない作品)かなって思ってきたらお客さんは「あれ?」みたいなこともあったと思うんですけど。

渡邊:あれ漆のうつわなの?っていうね。そうだね、木工作家っていうと一般の人がイメージするのはも木々の色を活かしたオイル仕上げのものを作っているイメージが強いかもしれませんね。お客様と話していると、木の器と、漆の塗っている器は別のカテゴリーっていう意識を持ってる人も確かに多いかな。(ある器に目が留まって)あ、これはアンモニア燻蒸の作品ですか?

濵端:これは鉄染めですね。

渡邊:鉄染めのものを使っていくと染色はしてるけど色変わっていきますよね。

濵端:明るくなっていきますよね。

渡邊:染めてあるからそんなに変わらないのかなと思うけど、実際使ってると色の変化を感じられますね。

渡邊:休みの日をつくったりしますか?

濵端:休みの日をつくるというか疲れたなって思ったら休みます(笑)

渡邊:どこか出かけるとか?

濵端:休んでも、(庭の)草刈りとかやらないといけないんでね。

渡邊:仕事を休んでもだいたい皆さんほかにやることありますよね(笑) 益子の近藤さん(陶芸の近藤康弘さん)もそうでした。畑作業に追われてますって言ってました。「そっちもやらないといけないんでね」って。庭仕事をするというよりかは草刈りですか?

濵端:そうですね。僕は畑はやってないので。草刈りが大変で。

渡邊:どこまでが敷地?

濵端:作業場の向こうにもあるんですよ。

渡邊:へえー、まだ敷地が。木を置いてるとか?

濵端:木あります。

渡邊:屋根作って置いてあるとか?

濵端:もともとあった倉庫があって。たまにヘビが入ってくるんですよ。

渡邊:出た、ここにもヘビが。近藤さんのところもマムシとかアオダイショウとか出て、(屋根から)落ちてきたらしいよ、ドーンって工房の中に。

濵端:僕の場合は、この工房の中はないですけどね。

渡邊:ここは出ないよね、綺麗だもん。倉庫には入ってきたりするんだ。追い払う?

濵端:いや、勝手に向こうが逃げていくんで。「なんか木出すんか?」みたいな。それで「あ、すいません」っていう。

渡邊:ははは(笑) 向こうのほうが主導権あるんだ。濱端くんの場合は仕事をする中で何を作ろうかなって考えていることの方が多いんですか?

濵端:そうですね、あんまり何か見に行ってヒント得るっていうのはないかもですね、最近特に。っていうか長崎は見に行くものがあまりないので。

渡邊:それは[長崎には自分が見たいものが少ない]という意味で?

濵端:なんかね大阪とか京都とかそういう所に行ったら何かやっぱりあるんで。

渡邊:そっか、修行時代のほうがもしかしてよく見に行ったりしてたのかな。神戸の竹中大工道具館には行ったことあるって話でしたよね。

濵端:そうですね。修業時代に、先生と工房のみんなと急遽行くことになって。ただその時、たまたま僕、すごい頭が痛くて具合悪かった記憶があって。

渡邊:大阪から神戸行って展示見たら2~3時間はかかっちゃいますよね。具合悪かったらせっかくだけどあんまりゆっくり見てないんじゃない?

濵端:僕の記憶にあんまり残ってないだけで昼前ぐらいから行ってなんだかんだ夕方くらいまでいたはずなんです。

渡邊:見に行ったらそれぐらいになりますね。竹中大工道具館は展示が充実してますし。 行ったこと私もあるんですけど、1時間や2時間の短い時間じゃ見終わんないからまた行かないといけないなって感じで出てきました。見どころいっぱいあるから夕方くらいまでかかりそう。

濵端:インパクトは残ってるんですけど、体調が悪かったので具体的な記憶が薄いです(笑)

渡邊: 今だったらもっと楽しめますよ、きっと。うちの店からだと歩いて12~13分なんでけっこう近いので在廊の時にお時間あればぜひ。

→後篇へ続く

濵端弘太 木を見て我を見る ③

濵端弘太さんの個展をさせて頂くのは2017年、そして2019年に続いて三回目。

2017年の個展は、濵端さんにとっても初個展でした。

にも関わらず非常に多くの反響があり、展覧会にも大変多くの方が運んでくださりました。

当時のInstagramの投稿を振り返ると、展覧会最終日を終えての挨拶に

「(初個展で)今回はこんなにもたくさんの皆さまに作品を手に取って頂けるとは私の想像を超えていました」

と綴ってあり、その時の興奮冷めやらない思いや驚きを思い出しました。

初個展から6年。

濵端さんはそれから着実に作品を発表し続け、広くたくさんのお客様やお店さんに知られるように。

久々の展覧会の機会を今回迎えました。

今までもいろんなお話を聞かせて頂いてきましたが、まだお聞きしたことがなかった制作に際しての少し深い部分での内容、次世代に向けて、子供の頃のことなどなど《5つの質問》をさせて頂きました。

濵端さんの重ねてきた時間、作るものへ反映されている様々なことがちらりと覗いてみえるような、ほんの少し紐解けたかもしれません。

ちなみに今回の「5つの質問コーナー」に載せたお写真は、濵端さんご本人に撮影して頂いた貴重なもの。併せてお楽しみください。

───子供時代はどんなお子さんでしたか?その頃を振り返って、ものづくりや木工の道を選択しそうだったと思いますか?

濵端「物作りが好きな子どもでした。学校の図工でやったことを家で自分でやったりしてました。

版画とかも楽しくてやりましたがプチ日曜大工みたいなのが一番好きでした。

振り返ってみると木工の道を選んだのも納得しますね」

───「木」にちなんだ質問です。ご自身の身のまわりで、木を使用したもので惹かれるプロダクトやアイテムはなんでしょう?(例:木造建築、椅子、建物のドア、まな板、木箱、木製ベンチ等々、大きさや用途などは問いません)

濵端「具体的にこれというより長年使い込まれた木のものが好きですね。

テーブルや椅子、床や手すり、大きなボウルにお盆など。

年月を経て、木でできた「もの」が再び木に還っていくような。

そういった雰囲気を感じられるものが好きです」

────手に取ってくださる方にとって、ご自身が手がけたものは、どのような存在であってほしいですか?

濵端「見たとき触れたときに心が穏やかになったり楽しくなったりするものであり、長く傍に置きたいと思われるものであってほしいです」

長い手足から繰り出される猫パンチは強めだという、愛猫のふーちゃん。

少し前までは仕事場にも連れてきていたそう。

とっても美猫さん。

(了)

濵端弘太 木を見て我を見る ②

濵端弘太さんの個展をさせて頂くのは2017年、そして2019年に続いて三回目。

2017年の個展は、濵端さんにとっても初個展でした。

にも関わらず非常に多くの反響があり、展覧会にも大変多くの方が運んでくださりました。

当時のInstagramの投稿を振り返ると、展覧会最終日を終えての挨拶に

「(初個展で)今回はこんなにもたくさんの皆さまに作品を手に取って頂けるとは私の想像を超えていました」

と綴ってあり、その時の興奮冷めやらない思いや驚きを思い出しました。

初個展から6年。

濵端さんはそれから着実に作品を発表し続け、広くたくさんのお客様やお店さんに知られるように。

久々の展覧会の機会を今回迎えました。

今までもいろんなお話を聞かせて頂いてきましたが、まだお聞きしたことがなかった制作に際しての少し深い部分での内容、次世代に向けて、子供の頃のことなどなど《5つの質問》をさせて頂きました。

濵端さんの重ねてきた時間、作るものへ反映されている様々なことがちらりと覗いてみえるような、ほんの少し紐解けたかもしれません。

ちなみに今回の「5つの質問コーナー」に載せた仕事場のお写真は、濵端さんご本人に撮影して頂いた貴重なもの。ぜひ楽しんでご覧ください。

──今の道を選んだのはどこに魅力を感じたからでしょう?続ける中で、挫折を感じたことはありますか? うまくいかないと感じた時の乗り越え方は?

濵端「子どもの頃から物を作るのが好きで簡単な木の工作などもやっていました。

木で物を作るのが好きだったんでしょうね。

高校卒業後はじめは家具作りを学びたかったのですが学校の事情があり伝統工芸の世界に入りました。

そこで小さな箪笥や小さな箱などを作るうちに大きな家具作りではなく小さなものを時間をかけて作ることの楽しさに魅了されそれが今へと続いていると思います。大きな挫折は今のところないですね。

うまくいかないと感じることはしょっちゅうありますが、仕事自体がというより作品作りでの試行錯誤という面でですね。

落ち込んだり沈んだりすることがあまりないのでうまくいかないときもそれはそれで楽しんでやってます」

───木工は家具やうつわなどふだんの暮らしに身近なものづくりですので、憧れを抱いていたり将来目指したいという人も多いと思うのですが、この道を目指したい人へ濵端さんなりのアドバイスを頂けますか?

濵端「木工の仕事内容はなかなかに地味で時間がかかるものですが、板や塊が作品に仕上がっていくときに見せてくれる表情の変化を体感できるのは作り手にしか味わえないものだと思います。

作品の大小に関わらずその感動はあるので、木工をはじめてみたいと思う方は小さなものからでいいのでぜひ挑戦してみてほしいです」

→②に続く