読み物

近藤康弘 Nouvelle page ①

正直なところ、

だとしても、

作品というのはその人自身と循環しており、

長年夢見てきた薪窯を、

「前は暗闇っていうか、どうしようっていうふうに。

それでも、

念願だった築窯を成し遂げ、触れられる〈かたち〉

本展では近藤さんの旧知の相棒とも言えるガス窯に、

おなじみの飴釉や灰釉に加え、

夏の家 ⑥

それぞれから生み出されたものたちが、同じ場に集まって、夏の家は呼吸し始めます。

4月に行われた展覧会打ち合わせ。

あともう少しだけ4人の皆さんそれぞれの、心の内側、思考の内側のような部分も見てみたいと、質問を投げかけさせて頂いたり、インタビューをさせて頂きました。

展覧会に興味を持ってくださっている方にも、ぜひ読んで頂いて、足を運んで頂けると嬉しいです。

渡邊:最初の頃も、ホウケイ酸ガラスは透明度が高いガラスで工業的な部分があるから温度感を出すとか空気感を出すのはすごく難しいっていう話はしてたかなと思うんですけど、それが良い風に映る場合もありますし。面白いですね。ガラスとの出会いが森谷さんなんか時代時代であって、それも面白い。大学の頃のガラスとの出会いとか…。

森谷:大学の頃の(笑)。そこまで戻るとそうですね…飽きずに随分やってるなあと思います。

渡邊:そうですよ、本当ですよ。

森谷:もう終わらないですよね。

渡邊:(娘さんが大人になっても)お父さんまだガラス吹いてるな、とか思われるわけですよ。

森谷:(笑) なんか終わらないタイプのやり方ですよね。

渡邊:終わらないね。極めるとかじゃないんでしょ?

森谷:極める…そうですよね、そういうタイプの人もいるんですよね。

渡邊:自分の目指したいものがあってそこに近づいていこうとするタイプの方もいますよね。例えば、親父がいて親父が作ってたものに近づいていきたいっていう人もいますよね。ある一つの終着点というか目指す場所を持っている。そういったタイプの方の場合はそこを越えたら終わりなのか。でも到達してもまた新たな目標をできるかもしれない。終わりは来ないのか。

森谷:来なそうですよね。同じだね。

渡邊:何か確固とした理想がある場合は、そこはまた違うのかもしれないですけど。

森谷:そうですね。その一個に集中してる分すごい深みが出そうな気がしますけど、ちょっと幅広いよね、僕ね(笑)。ちょっと幅広いのが気になってます、自分でも。大丈夫なのかなって。

渡邊:そうなの?でもそこは尽きない面白さがあるっていうことなんじゃないですか?

森谷:そうやってごまかして「なんかあるんじゃないかなー、こっちも」みたいな。しょうがないですよね、僕はそういうタイプの人なんでしょうね。

渡邊:お宝を掘り当てるとかそういうものでもない。なんか冒険者というか探検家みたいな感じなのかな。うちの店じゃなかったけど最近だとURUNOさんのお店での個展でもテーマがあってやったりしてるから、それにどれだけ到達できたのかっていうのは一つあるんですかね?

森谷:大体テーマみたいな、こういうのどうかなって言ってもらったりした時は、まあ始まり?きっかけみたいな感じでそれも作りたいなって思う感じ。

渡邊:いつもそうだ(笑)。

森谷:そうそうそう。発見があるんですよね、やっぱり。自分では作らないようなものを作ったりすることになるから、作ってみると自分なりに気づいたり、その中でも特にこういうのが好きだなとか。その後に繋がる蓄積みたいなものになってる気がするんですよね。

渡邊:その展覧会が終わったからと言って、別にそこでスパッと終わる感じじゃないですよね。

森谷:そうですね、終わらない感じ。まあ全部そうなんだと思うけど、やればやった分だけみたいな感じがしますけどね。

渡邊:自分の中に残って続いて積み重なっていくものなんですよね、きっと。

森谷:やっぱりそういうことにチャレンジするのも楽しいし、そういうことをやってるといつものがまた作りたくなるから、バランスなのかもしれないですけどね。すごい修正してやった後にもう一回振り返って今度もうちょっとこうしようかなみたいな。

渡邊:ああ、気づく時があるんですか?何かいつもとちょっと違う仕事をしながら、その作業の中でいつも作ってるもののこのディティールがうまくいかなかったところに活かせばいいんだ、みたいなのに気づいたり。

森谷:気づくことあります。だからそこで気づいたことをいつものものにも反映させたらいいなと思うし、それってなんか単純にガラスの全部のことというか、質感が~とかそういうんじゃなくてもっと全般的ないろんなことに関係してくるから。これがすごいしんどかったけど、これをもっとこうしたらスッキリいくな、みたいなのに気づく。作り方自体の改善だったり。

渡邊:ガラスこう動くじゃん、みたいなとか。

森谷:そういうのもあるね。作り方全般に対してもそうだし、だから全部のことだと思うんですけど、もっと自分がやりたいのはこういうことだなっていうことに対してやっぱり一個のことばかりやってると当たり前になっちゃうというか、あんまりそこまで考えないのかもしれないですけど、他のことをやって立ち返るともっと良くできるなっていうのを気づけたりするのかなと思うんですよね。”使う”というのもあるじゃないですか。人がどう思ってくれたとか、この感じが好きなんだとか、全体のことに関わってきますよね。新しいことをやると色々なところから色々なことに気づくから。

渡邊:そうですね。今までちょっと気づかなかったところでのものづくりになるから。

森谷:そういう面で展覧会をするっていうのは自分にとってはとても大事。自分で作ってオンラインショップで売るとかよりかは自分との間に入ってもらっていろんな人に見てもらうっていうのは。渡邊さん、展覧会の説明みたいなのをちょっと前されてたと思うんですけど。展示して『覧』は見る、みたいな。

渡邊:ああ、書きました、書きました。

(展覧会の『展』は展べる(のべる)とも読み、広げる、並べるという意味で、『覧』は広い視野で見る、高いところから見渡す、敬って見るという意味がある。3/13のInstagramの投稿より)

森谷:僕ちょっと前に展示会って言葉を使うようになってて、なんか展覧会って言葉が大げさだなと思って。恥ずかしかったのか分かんないけど、展示会って言うようになったんですよ、いつからか。ちょっと自分を下げるというか、そういう気持ちになっちゃうんですよね、きっと。私ごときがみたいな(笑)。だから「展示します」ってよく言ってたんですけど、渡邊さんのその展覧会の説明が、ちょっとうろ覚えだけど『展示して見てもらう会』っていう意味だよっていうのを読んで。見てもらうことはすごく大事だから。展示するだけじゃなくて見てもらうことがすごく自分にとって大事だから、展覧会っていう言葉に最近戻しました。

渡邊:ありがとうございます。広げるっていう意味なんですよね、『展』って。だからね、ただ単に置くとかっていう意味でもあるんですけど、やっぱりいろんな人の心に広げていったりとかもそうですし、自分のものをただ置くってことじゃなくて人との関わりを持つ会なのかなっていう。そういうものでありたいなと思いますしね。

森谷:そうですね、本当にそう思います。まあコロナもあったから在廊とかはちょっと前から、去年ぐらいから行ってるんですけど、そういうのはもらえるものが違う気がして。

渡邊:そうですね。もらえる…返ってくるものが違いますよね。玲朗さんなんてすごいなと思いますけどね。自分で作って直販する、自分でオンラインショップに載せましたという。

森谷:玲朗さんはそうですね。ちゃんとやり取りする時間もあるし、自分のお店もあるから。あれはいいですよね。

渡邊:すごいなって本当に思います。できる人は自分でがんばって工夫しながら続けていけるのかもしれないけど、苦手な人にとっては努力しても本当に難しく感じることだと思う。

森谷:僕も苦手。言葉にするのがまず苦手だから。渡邊さんは伝えるのもすごく上手にしてもらえるし。

渡邊:大丈夫かな…。まあ、自分で作ったものだけでも十分なのに、自分で作ったものに対してまたそれに言葉を添えるってなかなか難しいことですよね。そんな簡単なことじゃないような気がします。

森谷:そのことでちょっとジレンマみたいなものがあって、自分のことをあんまり言わないでものだけ見てほしいみたいな考え方ってあるじゃないですか。僕もそうなりたいんですけど。

渡邊:それはもうずっと言ってますね。

森谷:ものを置いて、それぞれ感じてもらって、「これ良いね」と思ってもらえたらいいなって感じなんですけど。でも自分がものを見てこれいいなって思った時に、やっぱりどんな人が作ってたりとかどういう気持ちなんだみたいなのこととかもちょっと気になっちゃうんですよね(笑)。自分が作る側としては「あんまり言わないで」って言っているのに、買う側になったら色々聞きたくなっちゃうんだなと思って、どっちがいいんだろうと思ってるんですけど。

渡邊:どっちがいいか悪いかでもなさそうな。世界線がちょっと違うというか、ここ(作品)にこもってるから別にもうこれ以上飾る必要はないって思いますよね、多分作っていると。自由に感じてくれたら十分って。一方で見る側では色々とこれはこうかな、これががいいとご覧になってくださるんですけど、どんどん興味が深まったり愛着を覚えると、やっぱりその作品のことや、どう作ったのかをもっと知りたくなっちゃうのは自然なことかなと。

森谷:人(作者)からいくパターンもあるじゃないですか。人として好きになって、その人が作ってるものが使いたいみたいな。ありますよね?

渡邊:そうですね。なんかあの人いいなっていう。

森谷:人が好きになっちゃってもの(作品)も好きになっちゃうっていう。そういうこともあると思うんです。

渡邊:ありますあります。別にものだけじゃなくて音楽とかもあるじゃないですか。すごい魅力的な方だなと思ってその人が作る楽曲聞いたらやっぱりいいなみたいに感じたりとかね。森谷さんも人としての魅力がある方なので。

森谷:いや、ないない、ないよ。

渡邊:いやいやいやいや、ありますよ。展覧会で在廊してる時に森谷さんに会ったお客さんとかね、皆さん最初はイメージで、森谷さんのことをなんかガラス(作家)だから繊細そうだとか、気難しそうと思っていたという人もいます。さっきを食べたお昼のご飯(完全植物由来のヴィーガンフードが人気のお店のテイクアウトランチをご馳走になりました)のお店の方に対してもしかしてちょっと難しいこと考えてるのかなとか、意識高い系なのかなとか思ってしまうという話題が出ましたけど。それと要は同じようなことで、お客様からも「森谷さんのこともアーティストっぽくて話しかけにくい人かなと思っていました」と言われたりします。

森谷:へえー、そうなんですね。

渡邊:たまに言われます。「話しかけたりして大丈夫なのかな、話せるのかなって思って在廊の時に行ったけど、会ってお話したら、思ってたより全然優しい人で話しやすくて、こういう方が作ってるんだと思って、ますます作品が好きになった」って。

森谷:それは良いパターンですね(笑)。

渡邊:そう言ってくれる方のほうが多いですよ!難しいことばっかり考えてるんじゃなくて、もっと身近(な感覚)で考えてくれている作家さんなんだなって言ってる人もいたし。

森谷:そうですね。ないですからね、僕。特別なものなんてないから。

渡邊:皆さん多分、森谷さんがシーチキンのツナを喜んで食べてる話したら喜びますよ(笑)。

森谷:最近食べて一番美味しかった(笑)。

渡邊:面白いですよね、やっぱり。こうやって普通に身近な感覚で喋れるけど、人が見てハッとするような作品を作れるってすごいなって思いますね。

森谷:(そういう作品を)作りたいですね…。

渡邊:森谷さんは昔からそういう風に一つのことを続けていくタイプだったんですか?

森谷:違うと思いますよ。よく飽きっぽいって言われてましたもん、親とかには。

渡邊:習い事みたいなこととかは?塾とか。

森谷:してなかった。塾も行ってないですね。何もしてなかったと思います。

渡邊:習慣的に続けて、ついついそのまま続けてしまったりとかそういうタイプじゃない?

森谷:そうじゃないですね。

渡邊:ガラスに対してはちょっと違うんだね。ガラスを始めた時はこれを仕事にしたいみたいな明確な気持ちで始めたんですか?

森谷:どうだったかな…仕事のことは意識してたと思いますよ。けど、どうだったかな。最初デザインの専攻を取ろうとしてたんですけど、専攻を取った日にやっぱ違うと思ってガラスに変えてもらった。始めた時は仕事がどうとかはなかったと思います。

渡邊:専攻を変えた時は、なんかデザインじゃないなみたいな。感覚?

森谷:やりたいことが違うなっていう。自分で素材に触ってみたかったんだなっていうのがよくわかって。だから図面を引いたりとかじゃないんだなっていう感じ。

渡邊:なるほど、手でいっぱいなにか形を作ってみたいなって。

森谷:その時にガラスだったらその素材を使って使うものも作れるなみたいなのをほのかに思ってたから、どっちの要素もあるよなっていうのは思ってました。デザイン的な要素もあるしアートみたいなこともできるからそこも良かったかもしれないですね。コップを作った時は今までにない変な感じというか。すごい感動したような気がした。ああ、なんか使うもの作れたみたいな。(自分の作ったもので)お茶飲んでるって。

渡邊:そうですよね。これ俺の作ったやつだなっていうふうに実感できるわけですもんね。

森谷:最初はもう全然コップなんて吹けないからきつかったんですけどね。これで本当に何ができるの?みたいな(笑)。何も思い通りにならないんだけどってね。だからコップ作れた時は思いましたね…なんだ?どういう気持ちなんだ、あれは?でもすごく記憶に残ってますよね。ジュンペイちゃん(森谷さんの大学の同級生で、私も面識のある方)にコップを渡して、一緒にお茶飲んでました。それがすごい心に残ってます。

(了)

森谷 和輝(もりや かずき) 略歴

1983 東京都西多摩郡瑞穂町生まれ

2006 明星大学日本文化学部造形芸術学科ガラスコース 卒業

2006 (株)九つ井ガラス工房 勤務

2009 晴耕社ガラス工房 研修生

2011 福井県敦賀市にて制作を始める

夏の家 ⑤

7月展「夏の家」では4人の方に出展して頂きます。

それぞれから生み出されたものたちが、同じ場に集まって、夏の家は呼吸し始めます。

4月に行われた展覧会打ち合わせ。

あともう少しだけ4人の皆さんそれぞれの、心の内側、思考の内側のような部分も見てみたいと、質問を投げかけさせて頂いたり、インタビューをさせて頂きました。

展覧会に興味を持ってくださっている方にも、ぜひ読んで頂いて、足を運んで頂けると嬉しいです。

森谷和輝さん(以下森谷):(夏の家展の初日が)7月15日でしょ?早いなと思って、意外と。

店主渡邊(以下渡邊):そうなんです、早いですよね…。

森谷:うーんとね、特に何か進んではいないんですけど…今ガラス溶かしたりっていうのやってるので。

渡邊:(ワックスの)型ありましたよね?この間の打ち合わせで見せてもらった。

森谷:この間の?ああ、ワックスの。あれもちょっと今は違うかなと思ってます(笑)。

渡邊:あ、考えがまたそこから移行したんですね。

森谷:最初言ってたのってもっとシンプルで薄くて中が透けるような箱みたいなイメージだったんですよね。だからやっぱそういう方がいいかなと思ってます、今は。香りのポプリみたいな、入れるなら。ちょっと大きめで余白があるような。この間見せたやつ結構小さいんで、だからもっと大きくして筆箱ぐらいのサイズで作ってみようかな。サイズ的にもちょっと大きめのとかあんまり作ってないと思うのでちょっと大きめのやつを作ってみようかな、作りたいなと思うんです。今回は特にそんなたくさんわーって並べる感じじゃないと思うので。

渡邊:そうですね。空間の作りからイメージしてもその方がいいだろうなって。まあ展覧会は展覧会なんですけど夏の家っていう家の中にいるような気持ちになってもらえたらなというか。誰かの家に訪れているような気持ちになってもらえる展示がいいんだろうなと思うので、そうなるとちょっとずつモノが置いてあるというか、その方が一つ一つじっくり見れるのかなっていう気持ちがありますね。

森谷:たくさんの種類というよりかはある程度絞ってそれがストックであるよみたいな方が。まあ無くなっちゃうと困るんで、そんな感じがいいかな。普通に八角皿とかも一枚置いてあって裏にもあるよみたいな感じが良いかなと思ってるんですけど。

渡邊:あ、いいですね。

森谷:箱みたいなものは一点ものじゃないけどこの展覧会用にっていうのもあって、いつものやつもあるよみたいな風に用意しておいて、あとは久米さんとかの展示の構想もあるからその辺はね、楽しみにするというか。

渡邊:そこをちょっと詰めていく必要もあるんですけど。あとは、ちょっと透明なガラスを使うんですよね?

森谷:そう思っていたんですが…。

渡邊:あ、変わった?(笑)

森谷:いや、変わってないんですけど今まだそこまで行けてなくて。元々ガラスをもう一回溶かしたいなってずっと思っていて、失敗したやつも溜めてあったり。本当に無理だったら捨てちゃったりとかもあったんですけど、なるべく溜めてたやつがあって。

渡邊:投稿してましたよね、この間少し。

森谷:そうそう。だからあれを何とかもう一回素材に戻していかないと、もう仕事場も無茶苦茶になっちゃってるので、やりたいこと一回整理したいと思ってて。で、色々溶かして、溶かしたらどんな感じのものになるかってだんだんわかってきたので、まずはリライト(石川県金沢にあるガラス工房STUDIO RELIGHTさん)の蛍光灯のガラスを溶かすことをやっていて。あとバーナーも溶かしたいんですよね。いや、できるかわかんないですけどあっちも溶かせられたらもう一回溶かして、そうするとまだできるものが変わるなっていうのもあるし、その後に透明のガラスも溶かそうかなっていう。順番的にはそうしたいなって思ってるのでちょっとどういう感じになるか…混ざる感じかもしれないけど、その辺はまだどうなるかわからないです。いつものごとく今の良いと思うものを作るっていう感じにはなると思うんですけど。

渡邊:(とりもと硝子店の)鳥本さんが「ガラスは火を使う仕事だからやっぱり地球に対して負荷をかけてる部分があると思う」という話をしてて。自分たちのできる仕事の中で(地球や環境に対して)配慮したいそうで、壊れちゃったり欠けちゃったりした自分たちのガラスの作品をお店に持ってきてもらったらまた原料にする取り組みをしているんです。森谷さんも自分の仕事が環境に対して与えてることを考えたりしますか?

森谷:最初にガラスを選んだ時にまずリサイクル可能だっていうのはすごくいいなって思っていて、そもそもそれがあったんですよね。だから最初に就職先探した時もリサイクルガラスで探して、そこでリライトのガラスっていうのを知って。その時に玲朗さん(左藤吹きガラス工房の左藤玲朗さん)のこととかも知ったんですよね。玲朗さんもビンを溶かしたりしてたからそれで知って。だからその時からまずやるならそういうの(リサイクルガラス)でやりたいなみたいなのが何となくあって。最初に就職できたところは結局リサイクルじゃなかったけど、他の工場から出てる竿元を溶かすっていうガラスでした、そういえば。

渡邊:そうなんですね。

森谷:でもそれはね、たまたま入れたから(笑)。そこのガラスが良かったってわけじゃなくて、ご縁があって入れてもらったみたいな感じなんですけど。知り合いにちょっと紹介していただいて。

渡邊:まあ就職できるかどうか岐路に立っている話ですもんね。

森谷:そうそうそう。キルンを作ってる谷さんっていう方のところにたまたま見学に行って、ちょっとバイトさせてくださいみたいな感じで何回か手伝いに行ってて、そしたらその人が立ち上げの時に関わってた工房だったのでちょっと受けてみたら?みたいな感じで紹介してくれてっていう流れがあったんですけど。

渡邊:へー、そうだったんですね。

森谷:でもその入ったところはリサイクルとかではなくて鉛のガラスだったんだよね。鉛クリスタルガラスだったから。なんとなく自分としては鉛クリスタルってあんまり環境にはよくないと思うので、ちょっと最初はね、引っかかってた部分があったと思います。うーん、あった…かな?んー、あったかな?わかんない(笑)。なんとなくあった気がする。でもすごく大事だったと思います。僕にとってはリサイクルして作っていくってことは元々すごく大事なことだったと思います。

渡邊:そうですよね。だってそれだからリライトさんのことも良いなって感じて惹かれた理由ですもんね。

森谷:うん。だから今キルンワークを家で始めたけど最初はなるべく型を使わないでっていうのは思って。パート・ド・ヴェールみたいにすると型は再生できないなっていうのがあったから他の素材で繰り返し使えるもので始めてたんですけど、やっていくうちに作りたいものっていうのができてきて、そうするとやっぱりそうも言ってられなくなってきたんですよね。作りたい気持ちの方が勝ってきたというか。この形を作るにはやっぱりそういう素材を選ばなきゃいけない。技法も。そういうのでずっとやってきたけど、やっていきながらもずっと引っかかりながら、ちょっとずつ石膏型にしてももう一回砕いて混ぜて使ったりとか、その中で自分が納得できるようなやり方をずっと探してやってきたと思うんですけど。だからちょっと小さいけど溶解炉みたいなものを持てたことはその中で続いてて、だんだん自分のやりたいやり方みたいなものに近づいていってるんじゃないかなって思うんですよね。

渡邊:そうですね。最初に志してたのとは少し違う辿り方なのかもしれないですけど。

森谷:だから作ること以上にガラスを溶かしたりしてる作業はすごく楽しいし、またなんか違う感じのガラスができてくるし。

渡邊:ね。明らかに比べてみると違いというのもわかると思うし。質感もそうですけど質感以上にどうやって今まで使ってきた素材をまた使えるようにするかっていう工程も大事というか。去年よりもっと前から言ってましたしね。(ガラスを溶かすことを)やりたいなって。

森谷:そうですね。やり方がよくわかってなかったんだと思うんですよね。やっぱり溶解炉持つってすごい大変だと思ってるので。今のやり方をまだこれからどんどん良くしていかないと効率的には良いと思わないんですけど、でもとりあえず始められたから良かったなと。

渡邊:一歩踏み出してみると見えてくるものがありますよね。

森谷:たまたまリライトでそういうことをしたいと思ってるタイミングでリライトが無くなる(廃蛍光灯リサイクルガラスカレットの販売が終了する)ってなって。

渡邊:ね、そうなんだよね。

森谷:次どうしようって思った時に他のやり方の選択肢として増えたのは良かったなと思うんですけど。やり方的にはいろいろ思ったね。

渡邊:多分本人だったりガラスを知ってる人から見たらもっと突き詰めてこれからやっていく必要があって、今後の大変さは大きいものなんでしょうけど、ある意味新しいガラスとの出会いで嬉しいものですよね。

森谷:っていうのが最近のトピックです、僕の。

渡邊:時間がないとやっぱりできないしやりにくいことですしね、作業的にも多分。試しながらやってる部分もきっとありますよね。でもよくやろうって思いましたね、もうちょっと楽な道を選ぶこともできたかもしれないけど。でもそんな簡単に代わりは見つからないよね。リライトさんみたいなガラスを買えるお店を見つけて全部そっちに切り替えて作る方向に向けるみたいな。

森谷:そうですね。他でも(廃蛍光灯リサイクルガラスを)買えるところはあるんですけどね。

渡邊:言ってましたね。北海道のところの話もしてたし。

森谷:これからずっと続けていこうと思うとまだこの辺は考えながらまた変化していく感じかもしれないですけど。

渡邊:ガラスの人もいろんな人がいるでしょうから、そこまで再生することにこだわらない人もいるのかな?いますよね、多分そういう人。

森谷:普通そうじゃないですか?わかんないけど。特に吹きガラスだったらね、自分のところで溶かせるからいいですよね。キルンワークはやっぱりちょっと大変ですね。

渡邊:でも楽しみだなと思いますね、大変さはあるでしょうけど。

森谷:透明のガラスもいっぱいあるんですけどまだちょっとできてないんで。今、月に1回、これも竿元なんですけど送ってもらってて。これをどうすると一番上手く自分のやりたい感じでできるのかなっていうのをまだこれから探らないといけないんですけど。竿元って鉄が付いてるガラスですけど中には付いていないやつもあって綺麗な状態のものも混ざってるから、それを選別してやるのがいいのか、作業的にはどういうやり方が一番いいかなっていうのは探らないといけない。あと粉にして使ってみたりもしたいから。パート・ド・ヴェールって本当は粉のガラスを使うので。

渡邊:ああ、そうか。そうすると透明から白っぽい感じまでグラデーションがついたりするんじゃないですかね。

森谷:そういう表現がやっぱり好きかなと思うので。色ガラスとかはあんまりしないと思うんですけど。

渡邊:『石』っていう作品がありましたけど、それ思い出しました。あれは作り方でちょっと泡の部分があったり濁るような部分があったりして面白かったですね。ああいうことをするというか、ガラスの粒度を変えることで新しくできるものが増えていったりとか。

森谷:そうですね。できたらその一個の器の中にいろんな種類の…なんていうんですかね、ガラスの種類というか。やりたいのはそっちの方かなって。

渡邊:面白そうですね。色での表現ではなくっていうところですよね。泡立ちだったり質感だったりとか、ガラスの動き方の違いとかもありますしね。

森谷:やっぱりなんか均一じゃないものが最近は好きなのかなっていうのは思ってるので、キルンワークの方がそういうのは作りやすいような気がします。吹きガラスって均一に溶かしてあるので素材自体にはあまりムラがないような気がするんですけど、でも人がこうやって吹いて作るとその人によって作っていくうちに…。

渡邊:体の動きだったりとか、呼吸だったりとか、それで均一ではなくなる。

森谷:そうですよね。コップもやっぱりそのままよりかは型の上を転がしたりとかして。

渡邊:tide(シリーズ)みたいな。

森谷:はいはい。ちょっとそういうのが不均一なものにならないかなっていうのを試しながらやってるんですけど、その辺が一番面白いなと思ってる部分だと思います。

→→→後篇に続く

夏の家 ④

7月展「夏の家」では4人の方に出展して頂きます。

それぞれから生み出されたものたちが、同じ場に集まって、夏の家は呼吸し始めます。

4月に行われた展覧会打ち合わせ。

あともう少しだけ4人の皆さんそれぞれの、心の内側、思考の内側のような部分も見てみたいと、質問を投げかけさせて頂いたり、インタビューをさせて頂きました。

展覧会に興味を持ってくださっている方にも、ぜひ読んで頂いて、足を運んで頂けると嬉しいです。

――どこに魅力を感じ、今の道を選びましたか?

火詩「絵を描く机。今はもう少しいろいろと増えました」(写真も火詩さん)

ーー今回ご出展の皆さんが仕事にしている建築、絵画、竹細工、ガラス工芸はどれも「目指したい」という人が多い分野だと思いますが 続けるにも苦労はあるはず。挫折を感じた出来事、そういった気持ちを抱いたことはありますか?うまくいかないと感じた時の乗り越え方は?

火詩「具体的に『ここで挫折を感じた』ということはあまり浮かばないのですが……、今はどうしても反応が数字で見えやすい世の中ですし、イラストは特に画面上で評価される機会が多い分野だと思うので、反応がなくて落ち込む、ということはあります。特に独立したての頃は、それでよく落ち込んでいました。今も無いわけではないですが、短時間で復帰できるようになったとは思います。

多分、独立したての頃は、会社勤めだった4年間にあまり「作品」としての絵を描く時間が取れなかったので「絵をつくる」感覚がなかなか取り戻せなかったことと、その4年間で自分の描きたいものも変化してきていて、理想と自分の手から生まれるものの乖離に悩んでいたように思います。自分が描くものに自分でも納得できていないところがあるから、余計不安だったんですね。2年と少しが経って、今はだいぶその辺りが馴染んできて、リハビリが終わりつつあるのかな、という気がします。

不安解消については2022年頭に半年間通っていたイラストレーターの山田博之さんの講座のおかげもあって、細かくお話しするのは難しいんですが「人の意見を気にせず、もっと自由に楽に描いていいよ」ということをじわじわと浸透させてもらったような感じでしょうか。

乗り越え方については、信頼できる人と話したり、やっぱり数を描いていくしかないところもあると思うんですが、ひとつ“リハビリ期間”にやっていたのが、絵を描く方の「文章の本」を読むことでした。絵を見て技法的なものを学ぶのではなくて、何を考えているんだろう、というところにも目を向けよう、という。それが良かったのかはわからないんですが(笑)。

絵本画家の安野光雅さんや、画家の有元利夫さんの本が多かったと思います。中でも安野光雅さんと、彫刻家の佐藤忠良さんの対談をまとめた『若き芸術家たちへ ねがいは「普通」』(中公文庫)という本が素晴らしくて、今後も悩んだ時には何度も手に取りたい本だなと思っています。お恥ずかしながら佐藤忠良さんのお名前をちゃんと認識したのはこの本を読んだ時だったんですが、絵本『おおきなかぶ』の絵も描かれた方なんですね。そんなおふたりなので絵にについてのお話が多いんですが、絵描き以外でも、手でものを作る方に通づるところがあるんじゃないかなと思います。ちょうど最近久米さんにもお薦めしていて(火詩さんと久米さんはパートナーでもあり二人暮らしされています)、私もついでに再読したらやっぱりとても良かったです(笑)。背筋が伸びました。

余談ですが、少し前に箱根のポーラ美術館で佐藤忠良さんの彫刻を観て、すっかり心奪われてしまったので、今はその時の写真をパソコンのデスクトップにしています。

火詩「『描く楽しさ』と『喜んでもらえる嬉しさ』でしょうか。昔からずっと絵を描くことが好きで、生きていくことと描くことは切り離せなくなっていて、誰に見せるわけではなくても、単純に描いていて楽しい、というのがひとつ。

もう一つは、私はありがたいことに小さい頃から周りの人たちに絵を褒めてもらって育って、友人たちに絵を見せたり、プレゼントして喜んでもらったことの嬉しさが自分の中に根付いているんだなと思います。

お仕事でも、やっぱり担当者さんや見てくださった方が喜んでくださるのが一番嬉しいですし、励みになりますね。

あとは透明水彩がとても面白い画材で、もう15年以上触っていますが一向に飽きることなく、触るたびに美しいなあと思うし知らない表情が尽きないので、画材の魅力もひとつの原動力かもしれません。

火詩「絵を描く机。実は一度弱って、葉も全部落ちてしまったクワズイモ。今は元の何倍も大きくなってくれて嬉しい日々です。手前にあるマグカップは陶芸家の小谷田潤さんにオーダーで作っていただいた特大サイズで、毎朝コーヒーを淹れています」(写真も火詩さん)

ーーご自身の制作や作品のよりどころ(物質的なものでも、精神的なものでも)としているものを教えてください。

火詩「あまり考えたことがないのですが、自分自身が良いと思えるものを描く、というところでしょうか……。拠り所って難しいですね。先の質問で挙げた『若き芸術家たちへ ねがいは「普通」』は、迷走した時に立ち戻る教科書的な存在としては、拠り所と言っても良いのかもしれませんね」

火詩「アトリエの本棚。ここには主に私の本を並べていて、久米さんの本は別のところにあります」(写真も火詩さん)

ーー「夏の家」にちなんで。幼い頃でも大人になってからでもいいのですが、家での夏の過ごし方に関する思い出を教えてください。建築家の久米さんとはプライベートでもパートナーで、今お二人で暮らしていらっしゃいますが、またお気に入りの夏暮らしの風物(例:蚊取り線香の香りとか、庭先での花火とか)はなんですか?

火詩「今の住まいに暮らすようになってからは、毎年夏前になるとゴーヤの苗をいただくので、それを育てるのが風物詩になっています。今年も今で50cmくらいの背丈にはなりました。昨年はあまり実がならなかったので、今年はたくさん実ると良いなと思っています。

お気に入りの夏暮らしの風物はいくつかあり、ひとつは鉄の風鈴。父の小屋に眠っていた古いもので、とても高く澄んだ気持ちの良い音がします。森谷さんのガラスのbellは年中飾っているので(笑)。こちらは夏限定、ということで季節との結びつきが強いですね。

あとは夏のお出かけのお供として、Chappoさんの麦わら帽子と、イイダ傘店さんの日傘でしょうか。最近久米さんがイイダさんの団扇を買ってきてくれて、それも仲間入りしそうです」

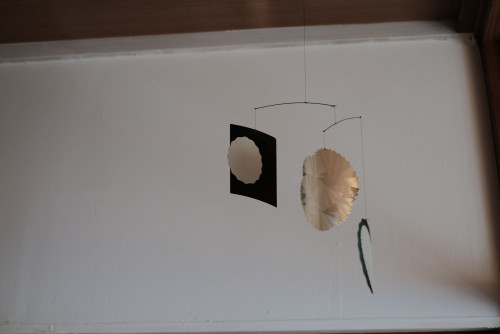

火詩「神戸に移って初めての百職さんの展示でお迎えした森谷さんのbell。絵を描く机の目の前にかかっています。pebbleworksさんのオブジェと一緒に飾るのがすっかり気に入ってしまいました」(写真も火詩さん)

ーーご自身が手がけたものは、手に取ってくださる方にとってどのような存在であってほしいですか?

火詩「ふとした時に「なんだかいいなあ」と思ってもらえるものであれば嬉しいですね」

(了)

火詩(ひうた)略歴

名古屋市立大学 芸術工学部卒

都内の会社にて、

以後フリーランスとして、広告、

建築家の久米岬さんと共に「くらしの学校」としても活動

夏の家 ③

7月展「夏の家」では4人の方に出展して頂きます。

それぞれから生み出されたものたちが、同じ場に集まって、夏の家は呼吸し始めます。

4月に行われた展覧会打ち合わせ。

あともう少しだけ4人の皆さんそれぞれの、心の内側、思考の内側のような部分も見てみたいと、質問を投げかけさせて頂いたり、インタビューをさせて頂きました。

――どこに魅力を感じ、今の道を選びましたか?

久米「ちいさいころからものを作るのが好きでした。小学校のときの夢は『工場の社長になること』。ものづくりをするひとの中で一番すごい人が工場の社長だと思って

――今回ご出展の皆さんが仕事にしている建築、絵画、竹細工、ガラス工芸はどれも「目指したい」

久米「建築家は基本的に自分でつくることができない職業です。建築はよくオーケストラに例えられるのですが、建築家は作曲家、

リビングの好きな場所だそう。京都時代の百職が移転の際に放出したショーケースに、森谷さんのmugを並べてくださっている。

――今の取り組みを続けている原動力はなんですか?

久米「ありがたいことに今まで営業らしい営業もせず、

――ご自身の制作や作品のよりどころ(物質的なものでも、

久米「建物の声に耳を澄ませながら空間をつくっていきたいと考えていま

――「夏の家」にちなんで。

久米「数年前からふたりで暮らすようになりました。梅のシロップをつくって、夏の暑い日にソーダで割って飲んだり、

こちらもリビングにあるという森谷和輝さんの作品ばかりが置いてある棚だそう。

――ご自身が手がけたものは、

久米「普段は何気ない背景となって自然にそこにあるもの。

(了)

愛知淑徳大学都市環境デザインコース卒

一級建築士を取得した後、都内のアトリエ系設計事務所『

以後、新築住宅や店舗リノベーション、

イラストレーターの火詩さんと共に「くらしの学校」としても活動