読み物

あらたまの、新しき日 そのかたち ③

とりもと硝子店さんとはどんな作り手でいらっしゃるのか。

ご紹介のためのインタビューを以前まとめました。

ぜひこの機会にご覧ください。

「『今までの生活ってものが作るものには色濃く凝縮されてるんやろうなあ』とりもと硝子店 鳥本雄介さん、由弥さん ロングインタビュー」

前篇 https://tenonaru100.net/photo/album/1072534

後篇 https://tenonaru100.net/photo/album/1072535

────────────

とりもと硝子店さんへの一問一答 /「新しい年」「お正月」について

通奏低音のように。

それは物事の底流に在るもので、気付かぬうちに知らぬ間に、もの全体に影響を与える。「もの自体」だけではなく、根源となるその作家自身の存在は欠かせない。それだけに作品のみならず出展作家さんのことを少しでも知って頂きたいという思いがいつもあります。

簡潔な一問一答ですが作家さん自身からの誠実な言葉と考えをお読み頂きながら、作品を紐解く手助けや愛着を深めていく入り口になれば幸いです。

今回は展覧会テーマにちなみ「新しい年」「お正月」についてのご質問にお答え頂きました。

質問1

年末年始、または新しい年に向けて準備していることを教えてください。

───次年のための土つくり。実際の畑に限らず、諸々チャレンジのための準備をじわじわと考えています。

質問2

お正月にまつわる思い出やエピソードを教えてもらえますか。子供の頃でも、大人になった時のことでも、楽しかったことでも、ちょっと切ないお話でも。

───(雄介さん)大人になってからのお正月の方が楽しくなりました。今は型にはまらずに家族みんなで楽しく過ごせることを考えています。

───(由弥さん)トラディショナルなおせちを毎年作ります。住んでいる地域の食材をなるべく使っておせちを作ることを意識してます。いつもよりお高い昆布や鰹節でお出汁をたくさんひいて、黒豆を清水をはった鍋に沈めると「はじまる!」と感じます。大好きな叔母と、どんなおせちだったかと写真を交えてメールでやり取りして来年に向けてあれこれ話すのがとても楽しいです。

質問3

おせち料理やお正月ならではの食事は召し上がりますか。年末年始や新年で頂くお料理の中では何がお好きですか

───(雄介さん)年末に地域の餅つきがあるので、その餅。由弥さんがつくる黒豆。

───(由弥さん)雄介さんがつくる魚からつくるかまぼこ。おいしいですね。

質問4

もし、お正月や冬の休みをとって10日間ほど旅に行けるとしたら、どこへ行き、何を楽しみたいですか。

───(雄介さん)トワイライトエクスプレス瑞風に乗ってみたい。

───(由弥さん)カナダのイエローナイフに行ってオーロラを見たい。

質問5

新年は特に関係ありませんが、新しいアイディアが降りてくるのはどんな時ですか。

───(雄介さん)〆切に間に合うか、間に合わないかの瀬戸際の時。

───(由弥さん)普段の暮らしの中でふと降りてくる感じ。リラックスしてる時かな。

とりもと硝子店 鳥本雄介、由弥(とりもとがらすてん とりもと ゆうすけ、ゆや)略歴

鳥本雄介 1975年生まれ。

鳥本(旧姓 酒井)由弥 1978年生まれ。

晴耕社ガラス工房に勤務、荒川尚也に師事。

それぞれ自身の作ったものを世の中に発表しながら、ガラスの技術だけでなく様々なことを学ぶ。

退社後、2人で窯を築く。

2015年独立、開窯。「とりもと硝子店」として活動を始める。

あらたまの、新しき日 そのかたち ②

su-nao home 松本圭嗣さんとはどんな作り手でいらっしゃるのか。

ご紹介のためのインタビューを以前まとめました。

ぜひこの機会にご覧ください。

「あたたかさと緻密さと 松本圭嗣さんインタビュー」

前篇 https://tenonaru100.net/photo/album/997403

後篇 https://tenonaru100.net/photo/album/997521

────────────

su-nao home 松本圭嗣さんへの一問一答 /「新しい年」「お正月」について

通奏低音のように。

それは物事の底流に在るもので、気付かぬうちに知らぬ間に、もの全体に影響を与える。「もの自体」だけではなく、根源となるその作家自身の存在は欠かせない。それだけに作品のみならず出展作家さんのことを少しでも知って頂きたいという思いがいつもあります。

簡潔な一問一答ですが作家さん自身からの誠実な言葉と考えをお読み頂きながら、作品を紐解く手助けや愛着を深めていく入り口になれば幸いです。

今回は展覧会テーマにちなみ「新しい年」「お正月」についてのご質問にお答え頂きました。

質問1

年末年始、または新しい年に向けて準備していることを教えてください。

───秋から年末にかけて制作や子どもの学校行事などで慌ただしく過ご

質問2

お正月にまつわる思い出やエピソードを教えてもらえますか。子供の頃でも、大人になった時のことでも、楽しかったことでも、ちょっと切ないお話でも。

───実家が祖父と同居だったことで、

質問3

おせち料理やお正月ならではの食事は召し上がりますか。年末年始や新年で頂くお料理の中では何がお好きですか

───昔は母が手作りのおせち、お雑煮を作ってくれていましたが、

質問4

もし、お正月や冬の休みをとって10日間ほど旅に行けるとしたら、どこへ行き、何を楽しみたいですか。

───暖かい海外に行って何もせずのんびり過ごしたいですね。

質問5

新年は特に関係ありませんが、新しいアイディアが降りてくるのはどんな時ですか。

───『新しいアイデア』というと「新しいデザイン」

と、

su-nao home 松本 圭嗣(すなおほーむ まつもと けいじ)略歴

1973 京都市生まれ

1995 アメリカ サウスダコタ州 Dakota Wesleyan University で陶芸を始める

1998 追手門学院大学 経済学部卒業

2000 多治見市陶磁器意匠研究所 修了

2000 板橋廣美師事

2004 大阪高槻市に「やまぼうし工房」設立

磁器の制作及び陶芸教室を主宰

2015 陶器ブランド「su-nao home」を立ち上げる

(HPより抜粋)

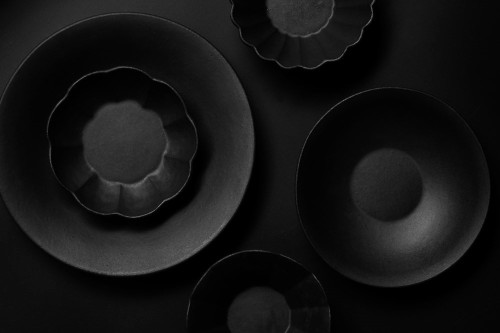

あらたまの、新しき日 そのかたち ①

小野陽介さんとはどんな作り手でいらっしゃるのか。

ご紹介のためのインタビューを以前まとめました。

ぜひこの機会にご覧ください。

「『突き詰めるみたいなのが好きなのかもしれない』 小野陽介さんロングインタビュー」

前篇 https://tenonaru100.net/photo/album/1149040

後篇 https://tenonaru100.net/photo/album/1149041

────────────

小野陽介さんへの一問一答 /「新しい年」「お正月」について

通奏低音のように。

それは物事の底流に在るもので、気付かぬうちに知らぬ間に、もの全体に影響を与える。「もの自体」だけではなく、根源となるその作家自身の存在は欠かせない。それだけに作品のみならず出展作家さんのことを少しでも知って頂きたいという思いがいつもあります。

簡潔な一問一答ですが作家さん自身からの誠実な言葉と考えをお読み頂きながら、作品を紐解く手助けや愛着を深めていく入り口になれば幸いです。

今回は展覧会テーマにちなみ「新しい年」「お正月」についてのご質問にお答え頂きました。

質問1

年末年始、または新しい年に向けて準備していることを教えてください。

───今年の年末年始は制作に追われていそうです笑 ただ、無理はしすぎず健康第一で過ごせたらと思ってます。

質問2

お正月にまつわる思い出やエピソードを教えてもらえますか。子供の頃でも、大人になった時のことでも、楽しかったことでも、ちょっと切ないお話でも。

───元日によく地元の展望塔で仲間と初日の出を見ていました。

質問3

おせち料理やお正月ならではの食事は召し上がりますか。年末年始や新年で頂くお料理の中では何がお好きですか

───おせち料理、あとお餅も食べます。あんこ餅が好きです。

質問4

もし、お正月や冬の休みをとって10日間ほど旅に行けるとしたら、どこへ行き、何を楽しみたいですか。

───ヨーロッパに行ってみたいです。フランスやイタリアなど美術館や歴史的な建物を見て回りたいです。

質問5

新年は特に関係ありませんが、新しいアイディアが降りてくるのはどんな時ですか。

───一人で車を運転している時が多い気がします。あとはお風呂やサウナに入ってる時にもあります。

小野 陽介(おの ようすけ)略歴

1987 栃木県益子町生まれ 作陶業を営む実父の側で幼い頃より陶芸に親しむ

2014 愛知県立瀬戸窯業高等学校専攻科卒業

2015 益子にもどり作陶に励む

2021 茨城県に移転、築窯

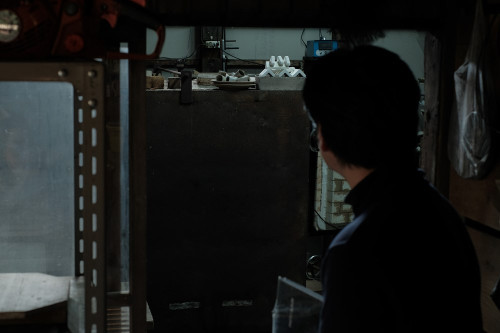

col tempo土居祥子さんと三温窯さん ⑥

秋田県五城目町の三温窯さんを訪ねて。

④から引き続き、三温窯の二代目 佐藤幸穂さんにお話を聞かせて頂きました。

────────

佐藤:素材はなるべく周辺のものを使っています。土は購入した粘土のほか、

採った粘土は干して水簸(※すいひ/掘った原土を水に入れ混ぜ、

水簸した後の土は別途購入した土と調合してから、

釉薬には、周辺で採れる植物(稲藁・欅の木・雑木・松・杉)

藁はこんな感じに燃やすんです。灰というより炭みたいな感じ。

軽トラック満杯に藁をもらって、それを燃やして加工してます。

こちらは藁灰を使った釉薬のテストピース。その時々で変わる灰の濃度や採れる土との色感やテクスチャなどをテストする。

ふだんの定期的な窯焚きはガス窯を使っています。

小さいほうは灯油窯で、こっちは素焼きしかできないんですけど、足りないものをこれで素焼きして作り足したり。

この窯場の建物も移築してきたもので、梅雨の時は上のほうにロープ張って洗濯物干したりすることもあります(笑)。

ガス窯は父が修業先で使っていたものをもらってきたそうで。向こうでは予備の窯だったそうで。すごい古いんです。父が改造して煙突を外に出すよう作り替えたと。焼きに癖があるので変えたいなあとも思うんですけど。あとは容量が小さいので数が欲しいご注文などに応えにくかったりもして。でもガス窯大きくしたら、いよいよ登り窯を焚かなくなっちゃうかもしれないなとかいろいろ考えることも多いですね。

登り窯で窯を焚くのは今はだいたい一年に一度です。

この登り窯は二代目の窯になります。基礎部分は父が作っていました。立ち上げるのは私も手伝って。大口(登り窯は傾斜に沿って上に向かい幾つかの焼成室が続く構造。大口は登り窯の一番下(手前)の部屋で薪を投げ入れて温度を上げる燃焼口の役割をする箇所)のところから、ずーっと上まで積みました。

窯焚きにかかる期間は丸二日くらいです。三日かかる時もありますけど、だいたい二日くらい。窯の規模を考えるともう少し短くできるんじゃないかなと。焚き方を工夫していきたいです。

大口に物を入れることもあります。灰がかかったようなものを狙いたい時や、父が焼締めの酒器をやりたいというのでそういうものを入れたりだとか。でも最近はそういうものは置いていないのでもう少し窯焚き期間を短くできるんじゃないかなと。

あと湿気抜くのにどれくらいかかるかですね。梅雨時期とか大雨降った後だと時間がかかってしまいます。今年は夏に焚いて「湿気を一生懸命抜かないといけないね」って窯詰めする前に一回空焚きして、それから窯詰めして焚きました。

冬場の一月とか二月に焚いたこともありますけど詰めるのが大変で。粘土が凍っちゃうから。道具土(※どうぐつち/窯詰め作業で、作品の下に敷くなどして釉薬のくっつき防止や作品同士のくっつき防止、棚板や柱のすき間固定に使う砂気の多い粘土のこと)をつけて置いても、それが凍っちゃう。そうするとばさばさになっちゃって。焼いていて崩れたりすると大変ですから。焼き板にも全部道具土を使うのでそれがサクサクっともろけちゃうと(窯の)中で崩れる原因になりかねないので。冬の時はずっと石油ストーブ焚いたまま窯詰めを進めました。大変だったので結局「冬はちょっと無理だね」という話になりました。

この場所で登り窯を焚くには、凍らない時期、暑くない時期が一番いいですね。

器を作るうえで使いやすさを一番に考えますが、こんな線はどうかと極端な形も考えたりします。

釉薬や土のことも考えますが、作り始めはモノトーンで形(シルエット)

自然の線や形がきれいだと思いますが作品の形として表現しようとは思っているようです。

制作はリメイクの繰り返しです。同じ器でも前回の反省点を踏まえて改良しつつも少しやりたい工夫

住んでいるところの四季がはっきりしており自然に触れ合うことが

蝉が鳴き始めた日や鳴き終えた日など。

ちなみに房周辺はニイニイゼミが多くいつも7月の初めに鳴き始めます。終わりは10月中旬のツクツクボウシです。

瞬間に感じることもあれば、時間が経ってから「あの日から変わった」と思い起こすこともしばしばあります。

────────

作品の根幹となる粘土や釉薬材料のこと、一年に一度焚かれる登り窯のこと。開窯当時から使われているガス窯のことや、窯焚きに使う日々の薪割りに周辺の草刈り。譲ってもらった大きな樹木を日にちをかけて切り分けていったり。

実際の現場に足を踏みいれさせてもらい、流れる空気を体で感じることで三温窯さんが作り出すものの中に詰まった仕事の「厚み」を実感させて頂きました。

すべてのはじまりは、父の佐藤秀樹さんが独立し、五城目町でやきものに適した土が採れる場所を見つけ工房を建て、開窯されたところから。

健やかな自然があり、その恵みを大切に分かち合いながら、ひとつひとつやきものを生み出していくことそのものに、深い尊さを感じました。

受け継がれる素朴で善良なものづくりがこれからも続き、良き皆さまのもとへ届くよう切に願います。

すべてをご紹介しきれませんでしたが、三温窯さんの仕事の一端が、読んでくださった方々のこころを温めてくれますように。

三温窯(さんおんがま)

1983年 秋田県五城目町にて開窯

【三温窯 佐藤幸穂(さとうゆきほ)略歴】

1985年 秋田県五城目町生まれ、秋田公立美術工芸短期大学卒業

2009年 輪島漆芸技術研修所髹漆科卒業

2010年 実家の三温窯にて作陶始める

2017年 日本民芸館展に出品、以降連続して出品

2019年 工房からの風出展

2021年 初の個展を埼玉県にて開催

2022年 北のクラフトフェア出展

2023年 松本クラフトフェア出展、埼玉県にて個展を開催

2024年 松本クラフトフェア、北のクラフトフェア出展

col tempo土居祥子さんと三温窯さん ⑤

col tempo土居祥子さんがくださるメールにはいつも、季節ごとの風景や流れる時間に思いを馳せる文言が散りばめられており、それがとても心地よい気持ちにさせてくれます。

そこで、周囲の自然、

なんでもない毎日のひとつの瞬間も、目を凝らすと心動かされるものがたくさ

日々変わる空や、街を流れる川の水面の表情、差し込んできた陽射しが今日は特別澄んでいるなとか。

愛おしむように過ごす庭での時間は、作品にも知らず知らずのうちに良い影響を与えているのかもしれません。

※仕事部屋の窓際写真を除き、このページの植物や庭に関するお写真は土居さんからお借りしたものになります

────────

土居:制作とともにある日々の中で、

お昼ご飯は庭や軒下で食べることも多く、

窓を全開にして作業できるこの時期は、

この夏は、空に浮かぶ雲がおもしろいなぁと、

この夏から主な制作場所がリビングから2階の部屋になって、小窓からよく空の景色を眺めるようになったからだと思います。

目の前に広がる田んぼでは稲の収穫が終わって、

そして、自然が生み出す美しさには敵わないなぁと、

庭の紫陽花が好きで、ドライフラワーにして色が抜けていく様がとても興味深くて。青やピンクの花の色が抜け、緑になり、最後は茶色へと変化してゆく。緑や青で染めた革は日焼けなどの要因で退色しやすく、もとの革の色の茶色が混じるように浮き出てくるのですが、これも自然のことなのだなぁと思ったり。

庭で好きな場所は、下屋下とウッドデッキ。家の中と外の庭をつないでくれている場所です。

ここで染色などの作業をしたり、お昼ご飯を食べたり、

庭のお気に入りスポットは、

我が家の庭が一番華やぐ、春。ムスカリたちがはじめに咲き、そこからミモザ、チューリップ、

その後は大好きな紫陽花たちが色形さまざまに咲き、夏は雑草生い茂る緑の中に家庭菜園のプチトマトの赤が映えます。

秋はもみじの紅葉が夕暮れに美しく、

自然との関りは、

────────

col tempo 土居祥子(どいしょうこ)略歴

1985年生まれ 地元の普通高校、大学を卒業

2008年 百貨店に入社

2014年 フィレンツェへ短期留学

鞄職人養成学校「scuola del cuoio」にてバッグ作りの基礎を学びながら、

2018年 col tempoとして制作活動を始める

《col tempo はイタリア語で「時と共に」という意味

【時と共に 変わっていく、育っていく。 そんな、ずっと使い続けたい 革のもの】

をコンセプトに、フィレンツェの伝統技法を用いた縫い目のない革小物や革を纏うようなシンプルなバッグを制作》