読み物

森谷和輝 resonance ④

森谷和輝さんの個展は今回で9回目。

百職を2009年にオープンさせた際、お取扱いをお願いした第二号の作り手が森谷和輝さん(第一号は先月展覧会をしてくださった陶芸の高木剛さん)。

2010年にはじめて個展開催して頂いて以降、毎年展覧会をお願いし、今年も無事迎えることができました。

グループ展も含めるとこれまで15もの展覧会に出展してくださっています。

そんなに続けていたらやることがなくなってしまいそうにも思えますが、一つの展覧会が終わると森谷さんとともにやってみたい次の目標が自然と浮かんできます。

森谷さんがいつまでも尽きないガラスの面白さを見つめ続けるように、私もまた森谷さんの作るガラスの中に美しさと他の誰とも違う個性を多分見ているのだと感じます。

まだ模索している構想中の作品に触れるところから始まり、昨年にも少し披露してくださった新たな素材「透きガラス」についてなど、森谷さんは何を考え、どのように変化しつつあるのか。

ひとつの〈過渡期〉を迎えているとも言える今について聞かせて頂きました。

展覧会に興味を持ってくださっている方にもぜひ読んで頂いた上でお運び頂けると嬉しいです。

使い易さは愛着にも繋がる。だけど…自分の中ではそれが一番じゃない

渡邊:材料の話に戻ると、材料作りにある程度しっかり取り組んでいる間は、作品制作にまで時間がとれないこともあると思うんですが、焦りを感じたり作品が出来てこそだなって感じる時はありますか。

森谷:自分は現象みたいなものとか素材自体に興味がすごいあるからやりたかったことはできてるんです。ただ実際モノになってないから、使う人には届いていないってことになる。だから材料作りの期間は自己満足みたいな感じなのかもしれない。

渡邊:まだかたちになってないけどもっともっと作りたいものがあるんでしょうか。今は頭の中にだけあるけど、作ることができていないものが。

森谷:ああ、無い。

渡邊:無いですか(笑)

森谷:理想しかない(笑) 僕はガラスが楽しいし、それを喜んでもらいたい。喜んでもらうって僕の中では、ずっと大事にしたくなるとかそばに置いておきたいみたいな。それって別に使い易いからとかじゃなくて、雰囲気が好きとかいろいろあるじゃないですか。使い易さだけを求めてはいないっていうのは自分でも…うん、わかってる。

渡邊:そのものが持つ存在感や気配。触れた時の感じや五感を刺激するような部分ですかね。

森谷:やっぱそこに自分が面白いなって思っているガラスの表情みたいなものが出てたりとか。実際それが愛着が湧いてくれるかとかは手にしてくれた方次第だから、なんか壊れにくいとか…えっと、何だろう、重すぎないとか?そういう使い易さは愛着にも繋がる。だけど…自分の中ではそれが一番じゃないんです。

渡邊:そうですね、用途が一番だと考えて作ってるガラスではないと私も感じています。森谷さんのお品が好きで、よく見に来てくださる方や手に取ってくださる方のお話をだいたいまとめると『森谷さんが作るガラスの雰囲気が好き』という方が圧倒的に多いんですよね。ガラスを型詰めして溶かしたりガラスの円板溶かして型に添わせるといった間接的な方法で成形するという、ある意味での不自由さや制約の中、その方法だから生まれるガラスの魅力や良さみたいなものがあると思うんですよね。森谷さんの作品に対するお客様の反応から受け取れるのは、皆さん必ずしも利便性や実用性を求めてということではなく、きれい、面白いという感覚的な感想や反応が多いです。それはもしかするとお客様方の中でも「現象が面白い」という森谷さんの感覚も共有してくれてるのかもしれないとも感じます。森谷さんはガラスの現象の面白さを魅力に変えて伝えられる人だから、お客様にもそれが伝わって楽しみにしてくださっているんだと思います。

森谷:じゃあいいんだ。

渡邊:いいです。(カメラマンに)森谷作品のどこが魅力ですか?

カメラマン:手触り。

森谷:そう?

カメラマン:手に持った時の感覚ですかね。重さとかもあると思うし表面の質感とかもあると思うし。手に持った時の馴染み具合というか、目で見る印象よりも直接触れた時の印象の良さが僕はありますかね。

森谷:そうなんだ。それはなんでなんすかね?(笑)

カメラマン:僕も個人でいろいろ買わせていただきましたけど、フォールコップ?あれはフォールグラスか、あれは。修理していただいたフォールグラスもまず目で見て面白いなって思ったのもありますけど、決め手になったのはやっぱり実際に手で持った時の独特な低重心の重さだったりとか、くびれている部分がよく手に馴染んだとか。あとは手に触れた時のちょっとざらっとした部分があったりつるっとした部分があったりとかっていう面白さが良いなと思って買ったんですけど。やっぱり触れた時の色んな情報が自分には心地が良かったから選んだ感じですかね。

森谷:…そうだと思います。いやほんとにね、そうだと思うんですよ。そういうのってやっぱ感じますよね?見てもわかんないぐらいのちょっとした何かがありますよね。

カメラマン:ありますあります。フォールグラスに関してはガラスが落ちてくるのをそのまま生かした形っていうのは後から聞いて。ああ、そういう理由でこういう形なんだっていうのはもちろんそれも面白いなとは思いましたけど。やっぱりそうですね、一番にくるのは直接触れた時の色々伝わってくるものですかね。

森谷:そんな気がする。確かに写真だとそこまではわからないですよね。

カメラマン:特に森谷さん(の作品)は難しいと思います。色々撮らせていただいてますけど難しいなとは思いますね。単純に綺麗だなっていうのはあるんですけど、そこ以上のものが自分が買った時にも感じたものはあるんで。写真は、ちょっときっかけになってくれさえしたらいいかなって感じです。全部を伝えるのは難しい、(手触りは)やっぱり直接触れて皮膚に伝わるものなので難しい。(写真は)きっかけとして、実際に来ていただいて触れてもらえたら。触れてもらえさえすれば森谷さんのものなので(笑)

渡邊:面白いですね、はじめに視覚的なきっかけがあって、そこから手を伸ばして持ってみると、そこで新しい印象が加わって変わるというのが。

森谷:変わりますよね。

渡邊:フォールグラスの形の面白さは視覚情報として入ってくるんだけれども、独特の作り方からの低重心で、持つと重みがある。溶けた時のつるつる感や型に触れている面のざらざら感もあるし。とにかくたくさん感覚を刺激するものがあるけど見ているだけだとわかりにくいかも。そういうのって実物に触ることではじめて実感してわあってなります。

カメラマン:意外性が多いんでしょうね。目で見た印象と実際に手に取った時の意外性が多いからそれが面白いって思うんじゃないですかね。

渡邊:そういう時って、脳の中に刺激が送り込まれるらしいですよ。

カメラマン:まさにそういう感じだと思います。

森谷:うわあ、嬉し。

渡邊・カメラマン:(笑)

森谷:ちょっと思い出してていいなって思ってた印象があるのが、僕が大学を卒業してからたまたま遊びに行ったんだったかな、その時に見せてくれたやつで。大学の課題で、キューブなんですけど、5cm角くらいの。キューブを磨くんですけど道具もそんなに無いから、手磨きでこう磨いていくっていう課題を出してみたらすごい良いのが出来たって言って先生が見せてくれて。角が丸くなっちゃうんですよね、キューブなんだけど手磨きだから。皆の磨き具合でちょっと角が取れた四角がいっぱい出来てて。めっちゃかわいかったんですよね。あれ、いいなっていうのを思い出してました。あの感じがいいなって。なんかすごい良いものに見えたんですよね。ピシってなった(角の整った)四角とは全然違ったんですよね。そういうのがいいなって思いました。それはすごいよく覚えてるんですよね。あれ何で良かったんだろう?例えば古い時代のものは、ものを作った当時は道具が無いじゃないですか。道具が無い、便利なものが無い時代につくられたものって甘さもあるしムラもあるし…でもなんか良いですよね。手で作ってるものはそういう甘さやムラが出るんだと思うんですよね。それがやっぱ既製品というか工場で作ったコップのつるつるっとしたやつとは違う手触りで感じる部分なのかなって。精度の問題なのか温もりの問題なのかはわからないけど。そういうものをつくりたいですね。

(了)

森谷 和輝(もりや かずき) 略歴

1983 東京都西多摩郡瑞穂町生まれ

2006 明星大学日本文化学部造形芸術学科ガラスコース 卒業

2006 (株)九つ井ガラス工房 勤務

2009 晴耕社ガラス工房 研修生

2011 福井県敦賀市にて制作を始める

森谷和輝 resonance ③

森谷和輝さんの個展は今回で9回目。

百職を2009年にオープンさせた際、お取扱いをお願いした第二号の作り手が森谷和輝さん(第一号は先月展覧会をしてくださった陶芸の高木剛さん)。

2010年にはじめて個展開催して頂いて以降、毎年展覧会をお願いし、今年も無事迎えることができました。

グループ展も含めるとこれまで15もの展覧会に出展してくださっています。

そんなに続けていたらやることがなくなってしまいそうにも思えますが、一つの展覧会が終わると森谷さんとともにやってみたい次の目標が自然と浮かんできます。

森谷さんがいつまでも尽きないガラスの面白さを見つめ続けるように、私もまた森谷さんの作るガラスの中に美しさと他の誰とも違う個性を多分見ているのだと感じます。

まだ模索している構想中の作品に触れるところから始まり、昨年にも少し披露してくださった新たな素材「透きガラス」についてなど、森谷さんは何を考え、どのように変化しつつあるのか。

ひとつの〈過渡期〉を迎えているとも言える今について聞かせて頂きました。

展覧会に興味を持ってくださっている方にもぜひ読んで頂いた上でお運び頂けると嬉しいです。

じわじわ理想に向かっていきたい

森谷:本当にね、二番手がちょうどいいんですよね僕。居心地が良いのよね。上がいて、最高の右腕になりたいんです。それが一番ね自分にはちょうどいいとこで、そのポジションが一番気持ちいいんですよね。

渡邊:どういう点においてですか?

森谷:付いていきたいんじゃないですか?そのほうが俯瞰して見れる。俯瞰してもっとこうしたいが見えるみたいな。人を雇ったことがないからわかんないですけど(もしスタッフを雇い入れるとなると)ちゃんと教えられるかなみたいな。

渡邊:荒川さん(晴耕社ガラス工房主宰の荒川尚也氏)の工房にお勤めの時には、下に後輩のスタッフの方々もいらっしゃいましたよね。

森谷:うん、いましたね。

渡邊:作業的に一緒にやったり、何かを教えるっていう担当になったことはありましたか?

森谷:ありますあります。それはあるんですけど…なんだろうね(笑) 今は「こういくぞ!」っていうのがパッと出てこなくて、すごい時間かかって「あ、そうだな」みたいなことがすごいあるから、それで「またかよ」ってなっちゃいそうなんだよね。最初から一番の納得のいく答えを出せない。あー、やっぱりこっちだったら…みたいな。誰かを雇ったらきっと振り回しちゃう。

渡邊:森谷さんの中のリーダー像は荒川さんですか?

森谷:荒川さんはね、そうですねえ、どうかな。とにかくすごく言葉で言ったりはしないですね。

渡邊:背中で語るような。

森谷:背中で。鳥本さん(とりもと硝子店の鳥本雄介さん。ともに荒川さん門下。鳥本さんは森谷さんよりも先に晴耕社に入っており、先輩にあたる)はちゃんと意を汲んで伝えてくれる人みたいな。僕は荒川さんのところでは一番のサブにはなれなくて。鳥本さんの右腕のような感じでした。僕は、鳥本さんみたいに自分の意見が言える人が好みなんでしょうね。男の好み(笑)

渡邊:(笑)そうなんですね、男の好み。

森谷:男の好みは、自分の中にないものを求めてしまうのかも。自分に意見をガッと出してくれるタイプの人のほうが好きだなと思うかな。自分と似た、僕みたいにあんまり意見を言ってこない人だと「ああ…」ってなっちゃうから(笑) 楽なんだけど仕事ではやっぱりやりにくいんですよね。「いくぞー!」って人のほうがいいのかもしれない。自分がやっぱりそういうタイプ(人を引っ張っていくタイプ)じゃないので。

渡邊:「僕が僕が!」というタイプの方がもし森谷さんのもとに入ってきたら?

森谷:どうなんだろう。僕は、自分が作んなきゃみたいなこだわりはそんなに無いかな。そういう面では一緒にやれると思う。やりたいなって気持ちもある。任せられないよみたいな、そういう感じではないので「ああ、こうきたんだね」「これはこれでアリだね」みたいな。そういう感じの仕事になりそう。それはすごく楽しそうですけどね。自分が楽だと思います、そのほうが。全部自分で決めてというより、ある程度人にかき回されてでもそっちのほうに行ってみて、こっち行くならこうしといたほうがいいんじゃないみたいな。そのほうがわかりやすいかな。完璧に教えてあげたいとかもないし、教えられるとも思ってなくて。どっちかというと一緒にやってお互いが成長できるとかそいういうところを期待して働きたいと思ってますね。でもそこまでいってないんで、理想を言えばみたいな話だから。

渡邊:そういうふうに考えることもあるんですね。

森谷:むしろ昔のほうが、荒川さんのところを出たばっかりの頃は影響を受けてたから、晴耕社のような雰囲気でやりたいっていうのもあったと思うんですよね。今は冷静に考えて理想はこうだなみたいな話になる。

渡邊:自分に合いそうなかたちはこうだなとわかってきたいうことでしょうか。

森谷:独立して10年経ってもこの感じだし。じわじわしか変わんないけど、じわじわ理想に向かっていきたい。こういう理想はあるけど熱く語ろうとするとちょっと恥ずかしくなってしまう。出来てなさ過ぎるから。以前は惜しげもなく話してたけど「お前は実際できてないよ」と自分で思うから、ちょっと言えないよって恥ずかしい気持ちになっちゃうかな。

→→→後篇に続く

森谷 和輝(もりや かずき) 略歴

1983 東京都西多摩郡瑞穂町生まれ

2006 明星大学日本文化学部造形芸術学科ガラスコース 卒業

2006 (株)九つ井ガラス工房 勤務

2009 晴耕社ガラス工房 研修生

2011 福井県敦賀市にて制作を始める

森谷和輝 resonance ②

森谷和輝さんの個展は今回で9回目。

百職を2009年にオープンさせた際、お取扱いをお願いした第二号の作り手が森谷和輝さん(第一号は先月展覧会をしてくださった陶芸の高木剛さん)。

2011年にはじめて個展開催して頂いて以降、毎年展覧会をお願いし、今年も無事迎えることができました。

グループ展も含めるとこれまで15もの展覧会に出展してくださっています。

そんなに続けていたらやることがなくなってしまいそうにも思えますが、一つの展覧会が終わると森谷さんとともにやってみたい次の目標が自然と浮かんできます。

森谷さんがいつまでも尽きないガラスの面白さを見つめ続けるように、私もまた森谷さんの作るガラスの中に美しさと他の誰とも違う個性を多分見ているのだと感じます。

まだ模索している構想中の作品に触れるところから始まり、昨年にも少し披露してくださった新たな素材「透きガラス」についてなど、森谷さんは何を考え、どのように変化しつつあるのか。

ひとつの〈過渡期〉を迎えているとも言える今について聞かせて頂きました。

展覧会に興味を持ってくださっている方にもぜひ読んで頂いた上でお運び頂けると嬉しいです。

ガラスの現象が面白い、しか無い気がします

店主渡邊(以下渡邊):工房をお訪ねするまでに展覧会のタイトルを考えておこうって思ってたのにまだ決められていなくて。

森谷和輝さん(以下森谷):タイトル。

渡邊:以前の展覧会では『整音』と付けさせてもらったことがありました(2021年開催個展)。今年の展示をやるにあたっては定番の作品について調整したり整えていきたい部分があるとお聞きしていたのでそれが頭にあって。新作を作りたい気持ちもあるけど、やっぱり定番品の制作にも取り組みたいとあったので。それで今、自分の中に『調律』という言葉が出ていまして。

森谷:音っぽいやつですね。

渡邊:はい、音っぽいやつです。観に来られる方にしたら抽象的じゃない方がいいのかもしれないけど。たとえば『コーヒーのためのガラス』なんていうほうがわかりやすいのかなって(笑) でもそういう感じではないなと感じていたので。

森谷:剛さん(陶芸の高木剛さん)の展覧会タイトルは『As it is.』とつけたんですよね。

渡邊:そうです。『自然体で』とか『ありのままで』という意味です。

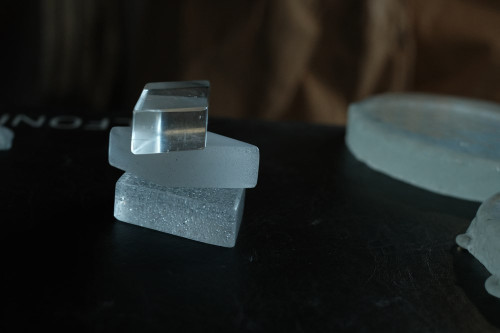

森谷:ああ、そういう意味なんだ。剛さんはそういう雰囲気ですし似合いますよね。もっと僕のほうから何かイメージ伝えられたらいいんですけど。そういえばこれ、意外と積み木(百職からリクエストを出した構想中の作品のこと)っぽいなと思って。

渡邊:素敵。琥珀糖みたい。いいですね、見ようによっては『山』とか見立てて遊べる。重ねてもいいし。自由に見立てられるのがいいですね。

森谷:それで作ってみたんですけど、どうなんでしょう…。

渡邊:私はすごく好きです。

森谷:用途無いですけどね。

渡邊:無いですね。

森谷:(お客様に購入してもらって家に持ち帰ったら)ちゃんと居場所つくってもらえますかね?

渡邊:作ってもらえますよ。私はすごくいいと思います。手応え無い?

森谷:手応え無くはないんですけど…どうしたらもっと良いのかなって。サイズとかもなんとなくこのぐらいかなって作ってみたけど、売る時にバラバラ過ぎるかもと。箱か袋かひとまとめにできる何かがあれば置いといてもらいやすいかなって。あと、もっといろんな形があったほうがいいのかなとか。

渡邊:森谷さんのアクセサリー作品用の箱だと小さいですかね…。あれに収まるように設定すると大きさに制限が出ちゃう。今のこのサイズだと少し小さい気も。

森谷:バングル入れてた箱だったら良さそうですね。でも考えてみると箱だと置いとかなくなるかもですね?最初だけで。

渡邊:うーん、四角の箱の中にきれいに収まるパズルも見た目は面白いですよね。そこから出して飾る人もいれば、人によってはその四角の中に収まってる見た目が綺麗でそのまま飾る人もいるかも。同じ形でカットで統一しなくてもいいような気もします。端材を使うならなおさら…わかりにくいかな。言ってる意味わかりにくいですか?

森谷:パズルですよね?

渡邊:そうそう。

森谷:なら一個ずつ飾るんじゃ、これだとやっぱり小さすぎるかなあ、パーツの一個が。もっと質量があったほうが。飾るっていうと。

渡邊:そうですね…一個だけ飾るってなった時にもう少しインパクトがあっても。

森谷:そう。ちょんちょんってこう(置いた時)。素材としての色や質感の違いがあっていいですよね。小さいと魅力が半減するというか、わかりにくくなっちゃうかなと。

渡邊:この白いのが新しい(ガラス)ので作ったものですか?

森谷:白いのは粉なんですよ。ちょっと細かめ。これが(粒度が)めっちゃ大きいかけらの。そしてこれが白いガラスで作ったやつなんです。ポットミルっていうね、コロコロ転がして粉にする道具を用意したので、それで粉がいっぱい作れるようになって。

渡邊:おお。便利な道具が加わるといいですね。

森谷:だから粉の表現もしてみたいですね。

渡邊:去年開催した『夏の家』展の際、お話を伺ったときに、溶解炉を手に入れてガラスを再生することもやっていきたいなとおっしゃっていたと思うんですね。そこから発展して「ひとつの作品の中でいろんなガラスの魅力がわかるようにしたい」ともおっしゃっていて。たぶんこう粒度が違うとか色や明るさが違うとか。あれからそのへんの作業や制作はどうですか?

森谷:最近はそうですね…「ひとつの作品の中でいろんなガラスの魅力がわかるように」というのは、これ(実験作品のパズル)が一番わかりやすいですね。最初のアイディア出しで見せてもらったカラフルなやつとか色ものはそこまでできないなと思ったけど。粒度の差でいろんなガラスが組み合わさっているみたいなのは作ってみたいなと。

渡邊:グラデーションしているという言い方はちょっとおかしいかもしれないけど、粒度の違いによって作るガラスにこんなに違いが出せるんだというのがわかる点は本当に面白いですから。見る人に『こういうこともできるんですよ』ってそれぞれのガラスの美しさをシンプルにお見せできる。

森谷:そこからって気もしますよね。これは現象だから。僕はいつも現象を面白がっているだけでそこで終わっちゃうから。

渡邊:終わっちゃう?

森谷:そうなんですよね。作っているほうとしてはそれが楽しいわけで。なのかなあ…。

渡邊:現象があって、わかりやすい例だとそれを生かしたフォールグラスだったり、ほかの作品も制作されてますね。作品の中に、現象の面白さや美しさがしっかり落とし込まれてると私は捉えているんですが…もっともっと発展させたいといった欲求があるんですかね?

森谷:「ですよね」ってなっちゃうかなと思っちゃう。長く愛着を持ってずっと使いたいものとか、そこに置いておきたいみたいなのがその先にあるといいのかなと思います。現象すごいでしょ、みたいなので止まらないで。僕は面白がって作りたいんですけど。結果、その出来たものが、愛着が湧くようなものになっているといいですよね。

渡邊:なっているからこそ今まで見てくださった皆さんに伝わって、作品を手元にお迎えしてもらっていると思いますし、もし(愛着湧くようなものに)なっていなかったら…ここまでガラスを続けられないんじゃないかな。

森谷:そのへんって狙って作れるんですかね?使う側の人がそう思ってくれたらそうなるし、ならんかったらならんし。かといって『こうやって使ってください』みたいな感じはあんまりないんですよね。だからやっぱり「こういうのって面白いですよね」ぐらいでいいのかなって。

渡邊:面白いって大切だと思います。自然な初期衝動というか、純粋な根っこのところですよね、森谷さんの。そこが面白いからそもそもガラスを始められたとお聞きしていますし。どうしてガラスを選んだのかっていう。ベースの部分がちゃんとあって、その上に伸びている枝葉は続ける中でちょっとずつ変化?進化?していってると毎年感じます。

森谷:どういう変化があったのかわからない(笑)

渡邊:(笑) 使ってくれる人が少しずつ現れることで、ある時に『どうせ使ってもらうんだったら使い易さの部分も意識したい』という考えをお聞きした時なんかは、大きな変化?成長?を感じました。ありがたいことに森谷さんとはだいぶ長くお付き合いさせてもらっていますよね。意識されてないのかもしれないけど、人生を進むと同時に制作の現在地も動いているように見てます。ガラスの現象が面白いって今も常に感じますか?

森谷:ガラスの現象が面白い、しか無い気がします(笑) 特に、ガラスが変わる(2022年頃から、今まで使用されていた素材である廃蛍光管ガラスの入手が今後難しくなりそうな様相に。それに従い新たな材料の透きガラスに本格的に取り組み始めた)ってなったから、その用意のため色々な実験をずっと一年くらい、もうちょっと長いかもしれないけど、その準備が多かったのかなって。ようやくなんとなくガラスを溶かせるようになった(性質を見極めて溶かす温度やタイミングをつかめてきたという意味だと思われます)とか、粒度によって細かく仕分けできるようになったから、材料は少しずつできたぞみたいな。で、これで何しようみたいな感じなんですよ。

渡邊:着実に動いてますね。

森谷:なのかなとは思います。けど、すごい地味で人にお出しするようなことはしてない(笑) 地味なことばっかりして。何か作品ができたぞみたいな感じじゃなくて、ちょっとずつじわじわ基の基みたいなところができたみたいな。でも本当のところはちゃんとできてるのかな?っていう。

渡邊:できつつある、ということなのでは。だって少しずつでもこうやって形にしてる。

森谷:途中。途中なんですよ…。もっとこれがね、洗練されてきたらね、やりやすいのかもしれないですよ。すごい進みが遅い感じがする。まだ色々迷ったりとか、うまくいかない部分だったりとか。

渡邊:んー、進みは人ぞれぞれですよね。スピードを上げる…どんな方法があるでしょうか。

森谷:良い場所があったら一気に変わるけど。なんせノロノロしてるもんだから、思いきれないぞみたいな。思い切る余裕が無い。

渡邊:工房移設を考えることもある、ということですか?あとはアシスタントを入れたり、人材を育てるとか。

森谷:ね。弟子をやりたい人いるのかな。

渡邊:誰かのもとで教えを乞いながら働きたい人もいますよね。一旦学校や教育機関で勉強してそこから始めたい、どこかの工房で働くところからスタートしたい、すぐ独立したい人もいますね。

森谷:新たな仕事場を探してみるとかも「やってみればいいじゃん」って話なんですけど、ずっとこう動けずにいます。

渡邊:ここの環境だからこそそれが良い影響をもたらしてる部分はどうですか?

森谷:まあ場所ごとにいい部分はありますね。この前の仕事場なんてもっと機材も少なかったし。今もこんなところでやってるんだって気付かないでやってるけど(笑) 整えていくことをね、したいという気持ちはめっちゃあるんですよね。毎年言ってるかもしれない。

→→→中篇に続く

森谷 和輝(もりや かずき) 略歴

1983 東京都西多摩郡瑞穂町生まれ

2006 明星大学日本文化学部造形芸術学科ガラスコース 卒業

2006 (株)九つ井ガラス工房 勤務

2009 晴耕社ガラス工房 研修生

2011 福井県敦賀市にて制作を始める

森谷和輝 resonance ①

展覧会打ち合わせのため、

いつものように仕事場を拝見する。

何かを手に取らせて頂いたり、

そこでふと、森谷さんがこんなことを語った。

「僕はいつも現象を面白がっているだけで、

「現象すごいでしょみたいなのだけで止まらず、

「面白がって作りたいんですけど、

使い手の方に向け

「どうか愛着持ってもらえますように」

と願いながら制作する。

それってごく自然なことだ。

取材時にも自分なりに返答はして会話は流れていったのだけれど、

作品制作。

そのきっかけは自分の内側だったり外側だったり。

あらゆる場所から湧き上がり、作り手のこころや思考に響き、

匙加減はそれぞれだと思うけれど、

独りよがりだけではいいものは生まれない。

とはいえ、振り回されて過剰になるのも怖い。

気に入られようと受けを狙うあまり、

紙一重の世界。

ものづくりの根本にあるのは作り手自身だし、〈

※2020年に開催した森谷和輝さんの個展タイトルは「A Light Existing Only Here」

森谷さんにはぜひ、いつまでもどこまでも〈

それが強ければ強いほど生まれてくる作品の純度は高まる。

純度の高さは人の心に訴えかけ、動かし、やがて共振していく。

振動や波動が同じ周波数で共振し、振幅が増大する現象〈

森谷さんのアイデアや感情の詰まったガラスたちが、

As it is. ④

通奏低音のように。

それは物事の底流に在るもので、気付かぬうちに知らぬ間に、もの全体に影響を与える。「もの自体」だけではなく、根源となるその作家自身の存在は欠かせない。それだけに作品のみならず出展作家さんのことを少しでも知って頂きたいという思いがいつもあります。

簡潔な一問一答ですが、そこには作家さん自身からの誠実な言葉と思いがあります。

作品を紐解く手助けや愛着を深めていく入り口になれば幸いです。

質問1

この数年、高木さんが大きく変わったのは、

-30歳過ぎで京都市京北町で独立しました。30代後半あたりから薪窯での焼成にもっと力を入れていきたいと考えるようになり土地を探し始めました。うきは市は移住する前に旅で訪れたことがあり、気になる作家さん、お店をたずねて話しを聞かせて頂きました。

意外と交通の便が良く、作家としての活動のしやすい点や、食や地下水が豊かで生活の面も環境がよく子育てもふくめ、自分たちに適している地域だと強く感じました。その後、築窯するのに適した土地との出会いがあり移住をきめました。

質問2

高木さんがうきは市に移住され、自身のアトリエギャラリーと奥様の瑞枝さんのパンを販売する「李椿」をオープンさせたり、 地域のイベントへの参加など、以前よりも更に地域や社会との関わりに対して行動をされるようになってきておられるのかなというふうに感じます。

今後も作家業が大きな軸だと思いますが、作品を発表する以外の視野も持たれていますか?

-自分の作品の展示販売と妻のパンを販売する場所として、2023年3月に李椿(りちゅん)をopenしました。その月の制作スケジュールに合わせて営業日を決めているのでopen日は不定期で、5日間ほどです。

食やお茶と絡めた企画や古物と組み合わた展示など考えています。

質問3

高木さんとのお電話での話の中で、作品制作において「自然体でいられるように」というワードがあったのですが、高木さんが思う「制作での自然体」「自然体の作品」とはどういうイメージですか?

-言葉で表現するのは難しいですが例えば、ろくろ挽きでいうと押さえつけた形で無く、おおらかな形が好き。土にも個性がありますからそれを素直に形にできたらと思っています。

質問4

日々考え制作しながらも最終的には火や自然環境にゆだねるような形の陶芸が、高木さんの制作スタイルかなと思うのですが、今後もその姿勢は変わらずですか?

-変わらないと思います。

質問5

以前から高木さんが唐津、李朝や高麗のやきものがお好きであること。そして自ら土を掘り、薪を割り自作の窯での作品づくりもされています。多くの先人たちの足跡を学びながら現代に生きる高木さんが今の時代を映したやきものを表現するのに、一番大事にしていることはなんですか?

-古きを見て、学ぶ姿勢は作り手として軸に持っていたいです。自分のスタイルは写すというより、そこから感じた事を現代の生活に取り入れやすい器として

バランスを考えながら制作しています。

高木剛さんの暮らすうきは市吉井町に流れる巨勢川。